『コンビニオーナーになってはいけない 便利さの裏側に隠された不都合な真実』

書籍『コンビニオーナーになってはいけない 便利さの裏側に隠された不都合な真実』(コンビニ加盟店ユニオン+北健一氏、旬報社)が発行された。第5章「諸悪の根源?コンビニ会計を読む」で、筆者の記事を引用頂いている。

廃棄ロスを売上原価に含めないという会計操作の結果は、粗利水増しによる高額なチャージだけではありません。食品ロスの大量発生や24時間営業の強制にもつながっています。

コンビニの商品の約6割が食品ですが、全国のコンビニでは、毎日384〜604トンもの食品が廃棄されていると、食品ロス問題専門家の井出留美さんは書いています(「『こんなに捨てています・・・』コンビニオーナーたちの苦悩」Yahoo!ニュース、2017年7月25日付)。

大量に捨てなければならなくなるのは売れる以上に仕入れるからで、過剰発注が大量の食品ロスにつながっています。ところが本部は、過剰発注を抑制するどころか、まるでノルマのように推奨商品を発注させようとします。

出典:『コンビニオーナーになってはいけない』p131-132「オーナーくたくた、お弁当はごみに」

廃棄が数値目標になっている現状

食品ロスは、改善しなければならない社会的課題として徐々に浸透してきているが、廃棄を出すことが数値目標になっている現状が第1章に書かれている。

お弁当やおにぎり、サンドイッチなど賞味期限が短い食品等の「廃棄」に数値目標があるのもびっくりでした。「委託契約期間が終わる寸前に、OFCがめちゃくちゃ商品の発注をかける。賞味期限が短いお菓子とかね。それで、廃棄を出す癖がつきますよね。1日に2万円以上は出していました。OFCからも、『2万円以上は廃棄を出してくれ』と明確に言われていましたし」と鈴木さんは言います。

2009年、公正取引委員会が賞味期限が迫った食品等の値下げ(見切り)妨害はやめなさいと本部に命じた排除命令を出した後も、DMは平気な顔で鈴木さんに「1日に2万円以上、廃棄は出してもらわないと」と言っていました。

廃棄をなるべく少なく抑える目標ではなく、「最低これ以上は廃棄しなさい」というたくさん捨てさせるための目標。コンビニ以外では、聞いたこともありません。

(中略)

なぜ本部が、廃棄を多くしようとするのか。本部は表向き、お客さんが買い物に来た際、欲しい商品が棚にないために売り逃しする「機会ロス」を防ぐためだと言いますが、そこには会計上の理由もあります(第5章参照)。

出典:書籍『コンビニオーナーになってはいけない』p25 「廃棄」が数値目標に

Twitterでも反響

Twitterでも、この本の反響が見られる。

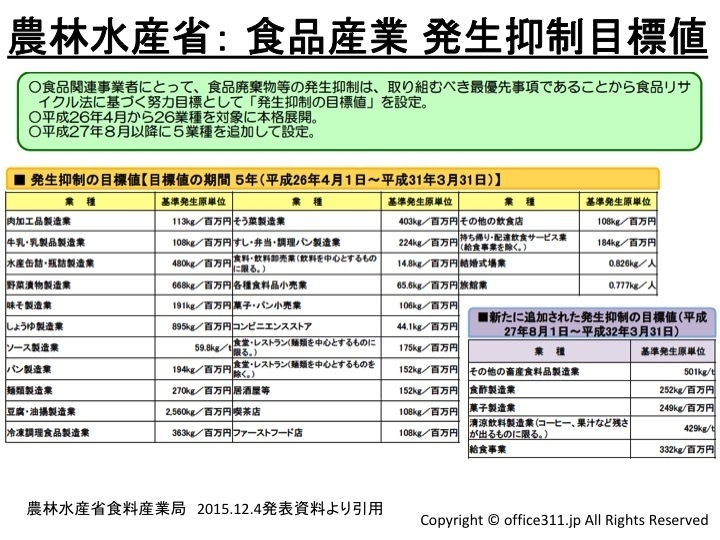

農林水産省は食品業界ごとに食品廃棄削減目標を設定

農林水産省は、平成26年度より、食品業界ごとに、食品廃棄の削減目標を設定している。コンビニの場合も、100万円あたりの削減目標重量が示されている。

2015年9月には、国連サミットでSDGs(持続可能な開発目標)が採択され、17の目標のうち、12番目に「小売・消費レベルの食料廃棄を2030年までに半減する」という数値目標が定まった。

倫理観を持つ食品企業であれば、「これ以上の食品を廃棄しなさい」ではなく、「廃棄食品をこれ以下に抑えなさい」と指示するのが筋だろう。

関連記事:

「見切り販売はしたほうが儲かる」 コンビニ11店の損益計算書を分析