「時代劇がなかったらアニメも特撮もなかった」京都太秦映画村・前社長が次世代に託したいこと

アニメや特撮ヒーローのポーズは歌舞伎の影響を受けていた

「知ってますか、東映アニメや特撮のポーズやアクションは歌舞伎の様式が元になっているんですよ。歌舞伎の撮影から始まった時代劇がなかったら、アニメも特撮も生まれていないんです」

そう語るのは東映経営戦略部フェロー山口記弘さん。東映と言えば、「スラムダンク」に「ONE PIECE」に「ドラゴンボール」などのアニメ−ション映画、「シン・仮面ライダー」などの特撮映画が人気を博している。

2021年に創立70周年を迎えた東映は、今や、アニメや特撮を世に送り出す会社のような印象があるが、古くは時代劇やアクションものなどエンターテインメント映画をたくさん作ってきた。「レジェンド&バタフライ」や「孤狼の血」シリーズ、「犬鳴村」など「恐怖の村」シリーズなども東映作品である。

多彩なジャンルのエンタメ作品は70年の歴史の積み重ねでできている。

山口さんは会社の歴史を記すサイト「東映行進曲」でこう書いている。

“東映で働く大半の人は、目の前の仕事に追われて、後ろを振り返ることなく、前ばかり見てきたので、どうして誕生したのか、先輩たちがどんな仕事をしてきたのか、他の人がどんな仕事をしているのか、何となくはわかっていても、その実体はつかみきれていない感じです。(知っていたらごめんなさい。)”

これは東映に限ったことではなくどこの会社もそうであろう。前ばかり見て、置き忘れてしまったものがある。今のうちに遺して継承しないと大事なものが失われてしまう危機感を、ある程度の人生を生きてきた人ならふと覚えることがあるだろう。

山口さんは東映に入社して40年、近年は東映太秦映画村の社長を務めていたが、コロナ禍をきっかけに退き、顧問として東映――ひいては映画の歴史を残すための研究活動をはじめた。

新聞に京都太秦で発展した時代劇の歴史コラムを連載したり、「ニッポンシネマレトロキョウト」という京都の映画の歴史を紹介するサイトを立ち上げたり、前述した時代劇とアニメや特撮の関係を説いた文章を「〈キャラクター〉の大衆文化 伝承・芸能・世界」 (KADOKAWA) のなかに「時代劇ヒーローキャラクターの芸能史」として寄稿していたりと、東映京都で働きながら得た知見を積極的に発信している。

アニメや特撮ヒーローが戦う前にまずポーズを決めながら名乗るのは歌舞伎の名乗りや見得から来ているものであるという薀蓄の数々はひじょうに興味深い。

大切に保存されていた映画の衣裳を展示に出品

山口さん、映画村社長時代から、映画村の様々な企画を立案したり、映画村所属だった俳優養成所を撮影所に置くことを推進したり、映画の台本、スチール、宣伝ポスターなどを一般公開する図書室を作ったりもしてきた。

「映画村ができたのは1975年。その頃の東映はエロとバイオレンスものが主流になり、衰退化した時代劇を盛り返す一環でした。そのなかで、時代劇の火を消すなという一心で、東映に限らずほうぼうから資料を集め日本映画の歴史館を作ることも考えたんです。オープンした頃から90年代までは映画村が大繁盛したので資料も集めやすかったし、最盛期は20人くらい資料館のスタッフがいました。やがて時代の変化とともに映画村の経営が不安定になり資料館が縮小され資料は日の目を見なくなってしまいましたが、今、いつか日の目を見せたいと思って京都大学の院生などに手伝ってもらって収集や整理を行っています」

その資料収集の成果のひとつが、「甲斐荘楠音の全貌―絵画、演劇、映画を越境する個性 」。4月9日まで京都で、7月1日からは東京で行われる回顧展のなかの衣裳展示である。

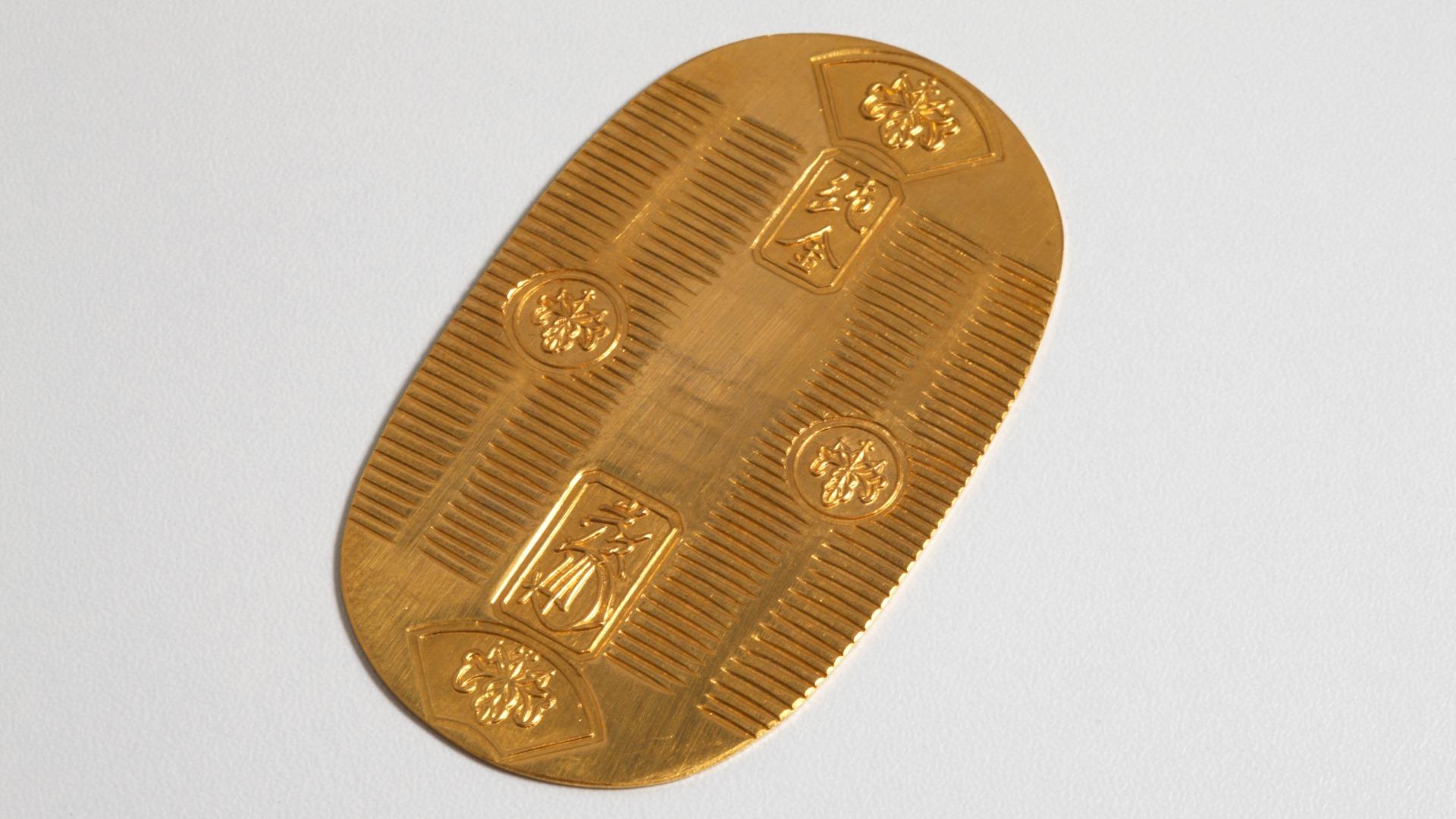

あやしい絵で注目されている甲斐荘楠音(かいのしょう・ただおと)は、大正から昭和初期に活躍した異才の日本画家。いつしか映画の衣裳デザインに転身し、東映をはじめ松竹、大映など、京都の撮影所で引っ張りだことなった。東映では、市川右太衛門(北大路欣也の父)の「旗本退屈男」をはじめとする数々の映画衣裳を手掛けた。

北大路欣也の主演映画『徳川家康』の衣裳も

山口さんは、東映撮影所の衣裳部屋で大切に保存していた貴重な衣裳について、2019年から、国際日本文化研究センターの協力を得て調査を重ねた。それが、今回の展示につながった。

今回、公開されたのは、『旗本退屈男』シリーズ27領(うち初公開19領)の衣裳に加えて、大友柳太朗の『鳳城の花嫁』(1957年)『丹下左膳』(1958年)、大川橋蔵『新吾十番勝負』(1959年)、中村錦之助(萬屋錦之介)『反逆児』(1961年)、そして市川右太衛門の息子である北大路欣也『徳川家康』(1965年)など、計37領。画家らしい豊かなアイデアにあふれ、色鮮やかな衣裳の数々は圧巻だ。手描き友禅や刺繍のディテールが間近で見られる。

衣裳と共に、映画村の資料室で大切に保存していた当時の映画ポスターやマスコミや映画館に配るプレスシートなども一緒に展示してある。プレスシートのデザインや内容に工夫があって、当時の映画界の熱気が伝わってくる。映画の一部や予告編なども上映されていて、これも見ると楽しい。

「昔の時代劇はセットは豪華だし、出演者の人数も多く、迫力があります。ネット時代になって見る機会も増えたので、東映時代劇You Tubeなどぜひ見てほしいし、衣裳もポスターも、そのための補助素材として、興味を引いたらいいなと思っています」と山口さん。

映画村でも貴重なスチールやポスターを展示したいと、日々、資料整理に余念がない。

「興味をもってくれる人が増えて、研究してくれる人が増えることを目指しています」

3月27日、文化庁が京都に移転し業務をはじめたところ。京都で生まれ育まれた時代劇も日本の大切な“文化”のひとつである。

甲斐荘楠音の全貌―絵画、演劇、映画を越境する個性

2023年2月11日(土・祝)〜4月9日(日) 会場: 京都国立近代美術館 主催:京都国立近代美術館、日本経済新聞社、京都新聞 協賛:高砂香料工業

2023年7月1日(土)〜8月27日(日) 会場:東京ステーションギャラリー 主催:東京ステーションギャラリー、日本経済新聞社 協賛:高砂香料工業

東映行進曲 https://note.com/toei70th/

ニッポンシネマレトロキョウト https://cinema-retro.kyoto/