最新の食品ロス量、過去最少 食品ロス削減推進法が一因か?日本政府に望むこと

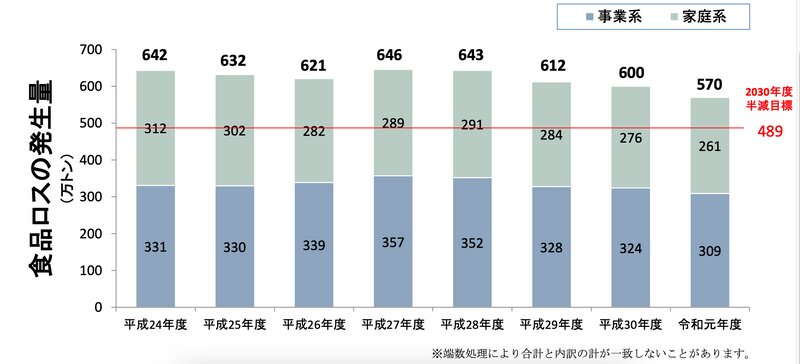

2021年11月30日、政府は、食品ロスの最新の推計値(2019年度)を公表した(1)(2)(3)。年間570万トン。前年度(2018年度)から30万トン減少した。

政府は、2030年度までに、2000年度の980万トンと比べて半減させることを目標に掲げている(4)。つまり、489万トンの目標達成のためには、さらに80万トン(16%程度)減らす必要がある。

家庭から半分近く発生

570万トンの内訳をみると、家庭からが261万トン(46%)、コンビニなど事業系が309万トン(54%)。その割合は、前年の2018年度から変わりはない。

2019年に成立・施行した食品ロス削減推進法が一因か

テレビ朝日は、2019年に成立した食品ロス削減推進法が要因だと報じた(5)。食品ロス削減推進法が成立したことによって、食品ロスの認知度が上がり、削減への取り組みが進んだことなどが要因だとしている。

推計値公表までには数年のタイムラグ

政府は、例年、4月の中旬から下旬までの間に、3年度前の食品ロス推計値を発表してきた。たとえば2021年4月に、2018年度の推計値を発表する、といった具合である。この公表時期が「遅い」ということで、今回、早まったようだ。

2016年に筆者を講演巡業に呼んでいただき、都内7箇所を一緒に講演してまわった参議院議員の竹谷とし子さん。2016年にご一緒した講演が、食品ロス削減推進法のきっかけになり、竹谷さんたちが立役者となって2019年5月に成立、10月に施行された。竹谷さんは「もっと早くしていただきたい」とツイートしている。

政府の推計値はあくまで目安

前年度より減ったのは喜ばしいが、そもそも推計値には、農場でのロスや、備蓄食品の入れ替え時に処分される食品ロスはカウントされていない。

2018年度の農林水産省による野菜の収穫量と出荷量の差は183万トンあった。2017年度のその差は193万トン。生協パルシステムのレポートでは、「出荷されなかった野菜の一部は農家で自家用に消費されたものだが、多くは余剰分や規格外として廃棄されている」と指摘している(6)。

2021年7月にWWF(世界自然保護基金)が発表した世界の食品ロスの値「25億トン」も、現在、使われているFAO(国連食糧農業機関)の推計値「13億トン」とは2倍の開きがあった。WWFは、農場からのロス12億トンが見過ごされてきたのではと指摘している(7)。

「ミクロ」(非常に小さい)ではなく、「マクロ」(大規模)なデータを集計するのは、そもそも困難だ。推計値は、あくまで全体の傾向をつかむ「目安」として認識するのがよいと考える。

政府は英国WRAPの発表方法や啓発を参考にしていただきたい

ここで、英国政府が2000年に立ち上げた非営利組織WRAP(ラップ)の最新の食品ロスに関する発表内容(8)(9)を見てみたい。

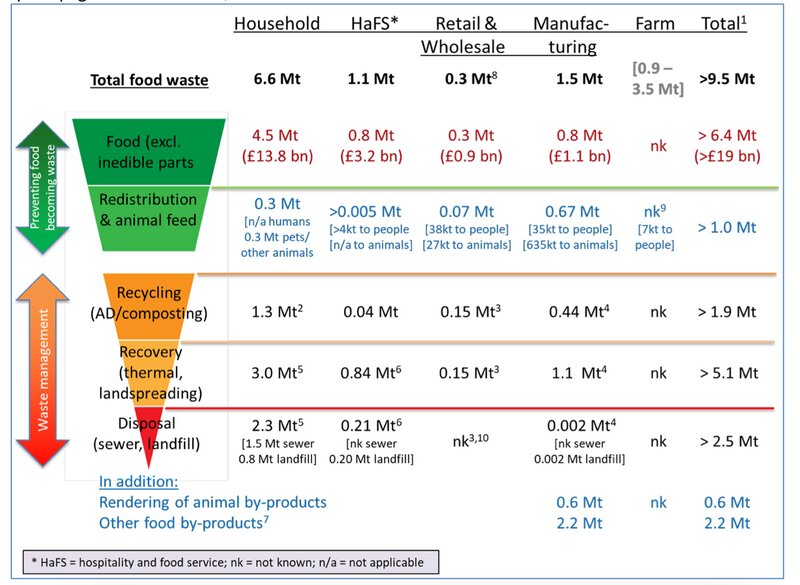

WRAP estimated annual food1 waste2 arisings within UK households, hospitality & food service (HaFS), food manufacture, retail and wholesale sectors in 2018 at around 9.5 million tonnes3, 70% of which was intended to be consumed by people (30% being the ‘inedible parts’). This had a value of over £19 billion a year and would be associated with 36 million tonnes of greenhouse gas (GHG) emissions4.

英国の2018年度の食品ロスの推計値として「950万トン」発生しているとしている。

最後の文章に注目すると、この食品ロスの量は、「年間190億ポンド(日本円にして28兆円)以上の価値がある」と述べている。

また、この量が「3,600万トンの温室効果ガス(GHG)の排出に関連する」とも述べている。

つまり、単純に食品ロスの量だけ発表するのではなく、食品ロスが、経済的にどれだけの損失なのか、どれほどの環境負荷をかけるものなのかということも併せて強調し、具体的に数字で示しているのだ。

はっきり言って、一般の人が「食品ロス何百万トン」と言われても、具体的なイメージがわかないのではないか。自分には関係ない話とスルーする人も多い。

日本政府は、食品ロスの量だけでなく、食品ロスが、いかに

経済的な損失

甚大な環境負荷

食機会の損失

であるかを併せて発表すべきではないだろうか。そして、このことが、食品ロスを減らすためにもっとも重要なのではないか。

FAO駐日連絡事務所、前所長のチャールズ・ボリコさんは、世界で2.6兆ドル(約280兆円)も発生している食品ロスを世界経済に注入すれば、あとどれだけの人が雇用でき、どれほどの学生が奨学金を受けられ、どれだけの病院や学校、道路が作れるかと話していた。膨大な食品ロスは、人々の雇用や、教育・医療を受けるチャンスをも奪っているのだ。

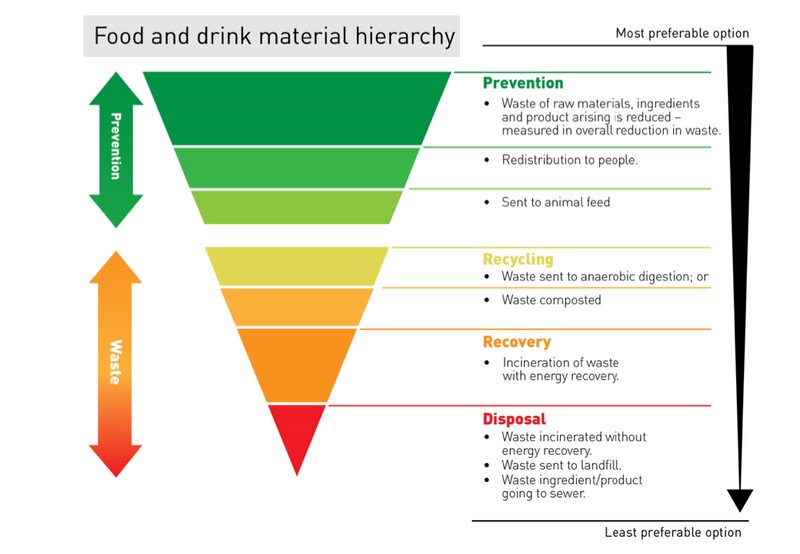

WRAPのレポートには、「飲食素材のヒエラルキー」という題名で、食品ロスを「発生させない(prevention)」ことが最優先であると、イラストで描かれている。

さらに、家庭・製造・小売など、どの段階でどれくらいの量が発生しているかも数字で示されている。

ソーシャルメディアでもわかりやすく発表している。

日本政府には、英WRAPの発表方法や啓発を参考にしていただきたい。

1)食品ロス量が前年度より30万トン減少しました(農林水産省、2021年11月30日)

2)我が国の食品ロスの発生量の推計値(令和元年度)の公表について(環境省、2021年11月30日)

3)「食品ロス量(令和元年度推計値)の公表」について(消費者庁、2021年11月30日)

4)「食品ロス」30万トン減 “コロナ注視しさらに対策” 若宮大臣(NHK、2021年11月30日14:26)

5)2019年度の日本の食品ロス 前年比5%減(テレビ朝日、2021年11月30日)

6)『捨てられる食べものたち 食品ロス問題がわかる本』井出留美、旬報社

7)最新発表からわかった食品ロスのデータと既存のFAO報告との違いとは? SDGs世界レポート(69)(井出留美、Yahoo!ニュース個人、2021/8/1)

8)Food surplus and waste in the UK – key facts(WRAP、2021/10/6)

9)Food surplus and waste in the UK – key facts(in details)(WRAP, 2021/10)