小松殿・平重盛が建てた寺が地名の由来?3月開業北陸新幹線の停車駅 北陸本線 小松駅(石川県小松市)

来たる3月16日に金沢~敦賀間が開業予定の北陸新幹線。金沢を出て最初の停車駅となる予定なのが小松駅だ。北陸本線の高架駅に隣接して設けられ、各駅停車の「つるぎ」だけでなく、速達タイプの「かがやき」2往復と、「はくたか」5往復が停車する予定だ。

2か月後の新幹線開業を控え、駅および駅前には新幹線関連のポスターや幟が溢れており、地元の新幹線に対する期待の大きさが窺える。

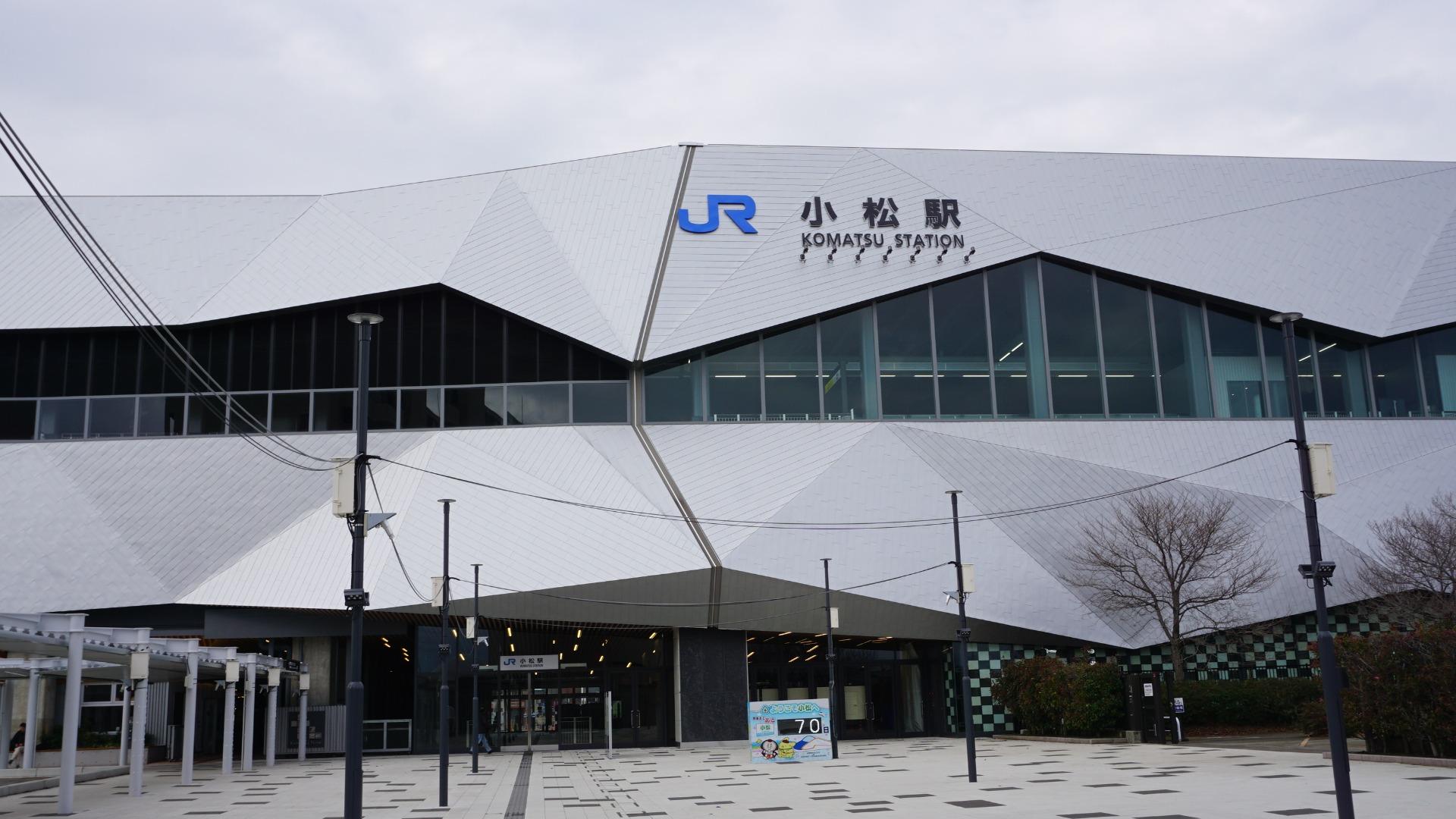

小松駅は明治30(1897)年9月20日、官設鉄道北陸線が福井から延伸した際に終点として開業した。大聖寺、動橋と共に石川県で最初に開業した鉄道駅である。駅舎は昭和7(1932)年10月22日の大火で焼失し、翌年2月に再建された。その後、昭和41(1966)年4月12日に鉄筋コンクリート造の駅舎に改築され、平成14(2002)年11月18日に現在の高架駅が完成している。在来線側も新幹線の駅かと見紛うような立派な高架駅だ。

在来線の改札口は高架下にあり、隣接してみどりの窓口が設置されている。自動改札機は平成29(2017)年4月1日に導入され、同月15日からはICカード「ICOCA」も使用できるようになった。3月16日にIRいしかわ鉄道に移管された後は、みどりの窓口がIRいしかわ鉄道の窓口となるのだろう。

ホームは片面1面1線と島式1面2線から成る2面3線。片面の1番線が金沢方面、真ん中の2番線が折返し列車および特急退避用で、3番線が福井・大阪・名古屋方面だ。新幹線ホームは相対式2面2線で、11番線・12番線と付番される。

新幹線駅はほとんど完成しており、シャッターが下ろされた状態で開業の日を待っている。東口駅舎(表題写真)は白山をイメージしたデザインだ。

改札口もシャッターが下ろされていて、その全貌を知ることはできないが、案内看板も既に用意されており、カバー越しに「新幹線」「IRいしかわ鉄道」の文字を読み取ることができる。

駅周辺案内図の中にも「北陸新幹線」の文字が。新幹線開業と同時にIRいしかわ鉄道に移管されるので、本来なら競演しないはずの北陸本線と共演しているが、開業後は「IRいしかわ鉄道」に文字を貼りかえるのだろうか。

東口駅前には小松製作所の展示施設「こまつの杜」があり、ダンプカーやショベルカーが展示されている。小松市は建設機械メーカー・小松製作所の企業城下町で、この地にはかつて小松工場があった。高知県宿毛出身の竹内明太郎(吉田茂の異母兄)が大正7(1917)年1月に創立した「小松鉄工所」がその前身で、竹内工業遊泉寺銅山で使う機械を製造するための工場として始まった。

また、小松は加賀藩金沢城の支城・小松城の城下町としても栄えた街で、中心部には昔ながらの街並みも残っている。

「小松」の地名の由来については二つの説がある。一つは、平安時代の花山天皇が巡行した際、梯川の畔に別荘を建てて松の木を植え、その跡地を人々が「園の小松原」と言い伝えたことによる説。ただし、これは江戸時代の創作という可能性が高いそうで、花山天皇が北陸巡行をしたという史実はない。

もう一つは平清盛の長男・平重盛が所領に仁安2(1167)年に創建した「小松寺」に由来する説だ。重盛は六波羅小松第に住んでいたことから「小松殿」「小松内大臣」と呼ばれていた。彼は仏教を篤く信仰して各地に寺院を建てており、茨城県などにも小松寺は残っている。当地の小松寺は戦国時代、一向一揆勢の本拠地「小松寺城」となったが、織田信長軍に攻められて焼失し、それに代わる城として小松城が建設された。

企業城下町かつ城下町として長い歴史を秘めた小松市。北陸新幹線開業を機に訪れてみてはいかがだろうか。