史上初の快挙!寿命で膨張する恒星に惑星が飲まれる瞬間を観測

どうも!宇宙ヤバイch中の人のキャベチです。

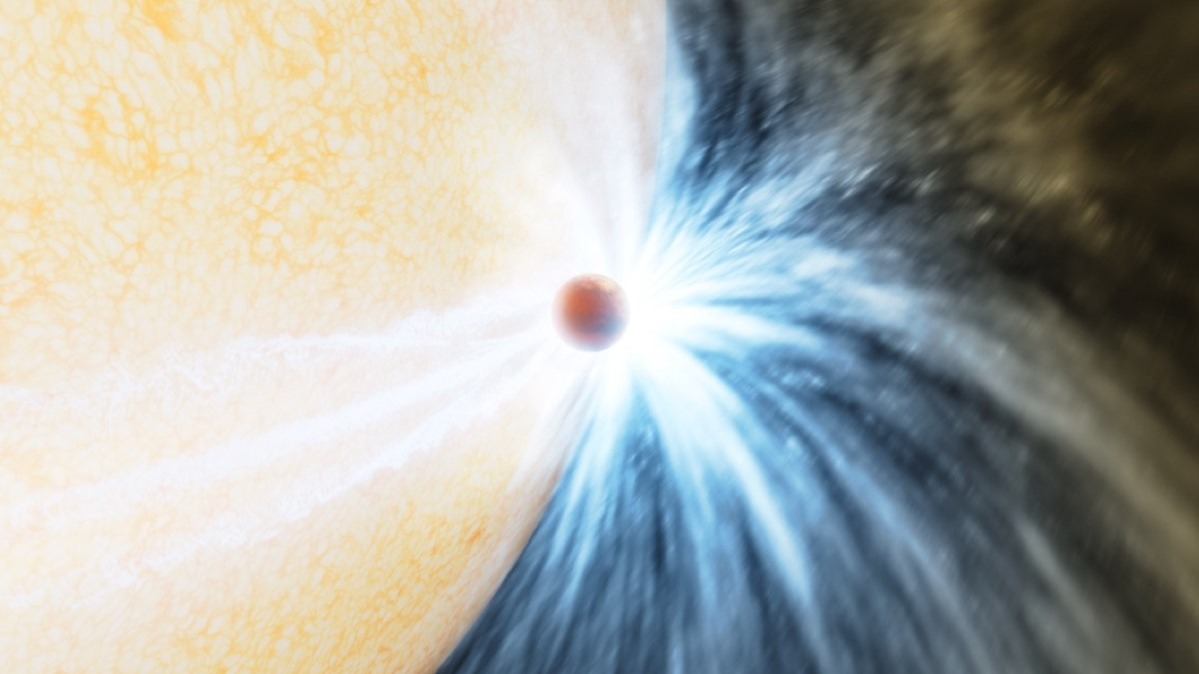

今回は「膨張する恒星に惑星が飲み込まれる瞬間を初観測」というテーマで動画をお送りしていきます。

マサチューセッツ工科大学などの研究チームは、2023年5月3日、膨張する恒星が周囲の惑星を飲み込む瞬間を観測することに成功したと発表しました。

このような現象は天の川銀河全体でも年に数回程度しか起きない非常に珍しい現象と考えられており、実際にその瞬間をリアルタイムで観測できたことは一度もありませんでした。

●寿命末期の恒星の膨張

一般的に恒星は、その中心部にある水素を核融合の燃料として使い果たすと、膨張し始めます。

膨張した恒星の表面は低温になり、人間の目で赤く見える光を放つようになりますが、その質量や大きさに応じて「赤色巨星」や「赤色超巨星」に分類されます。

有名な赤色巨星の例としてはくじら座のミラAがあり、こちらの直径は太陽の400倍ほどもあると見られています。

そして赤色超巨星の例としてはオリオン座のベテルギウスが挙げられ、こちらの直径は太陽の約750倍です。

私たちの太陽も寿命が近付くにつれて膨張していき、赤色巨星に分類される巨星へと進化すると考えられています。

具体的には今から数十億年後には最大で今の250倍程度まで肥大化し、地球も飲み込まれる可能性があると言われています。

このように恒星に近い位置を公転する惑星は、恒星の進化の過程で最終的に飲み込まれる運命にあります。

●惑星が赤色巨星に飲まれる瞬間を初観測

2023年5月3日、マサチューセッツ工科大学などの研究チームは、膨張する恒星が惑星を飲み込む瞬間を観測したと発表しました。

これまでその様子をリアルタイムで捉えたことはなかったとのことです。

研究チームは2020年5月、地球からわし座の方向に約12000光年彼方の、天の川銀河内にある「ZTF SLRN-2020」という名の恒星(以下今回の恒星)が、10日間という短い期間で可視光が元の100倍の明るさに増光したことを確認しました。

○増光に伴う奇妙な特徴とその原因

この増光に伴う一連の現象には、研究者たちがこれまでに見たどの現象にも当てはまらない特徴が見られました。

まず、爆発的な可視光の増光が起こる前の9カ月間と、爆発的な可視光増光後の1年間にわたり、今回の恒星は近赤外線波長で明るく輝き続けていました。

近赤外線は、人間が見える可視光線よりもわずかに波長の長い電磁波で、比較的低温の物質が放ちます。

一般的には高温を伴うはずの増光現象にもかかわらず、現場の周囲に低温な物質が存在する兆候が見られたのです。

これは新星爆発や超新星爆発などの突発的な爆発現象ではなく、恒星同士の合体などで見られる特徴です。

星同士などが衝突する過程で星から周囲に放たれたガスが凝縮して、赤外線を放つ冷たい塵ができたということです。

また、今回の星の爆発的な可視光増光以降放った総エネルギーが、過去に観測されたどの恒星同士の合体現象と比べても、それらの1000分の1程度にしか満たないという点も奇妙でした。

つまり今回の星に合体したものは、どんな恒星と比べても1000分の1程度の質量しかないと推定できます。

その程度の質量を持つ天体と言えば、惑星が当てはまります。

例えば木星は、太陽のちょうど1000分の1程度の質量を持っていることが知られています。

このように今回の恒星から放たれた電磁波が他の恒星同士の衝突現象と比べて極めて弱いことは、今回の星と合体したのが「惑星」であるという根拠となります。

史上初めて「惑星の死の瞬間」が捉えられました。

○惑星が飲み込まれる瞬間の具体的な様子

実際に観測された結果から、今回の恒星で起きた出来事の一連の流れは、以下の通りであると考えられています。

まず惑星を飲み込んだ、膨張する恒星の質量は大体太陽程度であると考えられています。

そして飲み込まれた惑星は、木星の数倍の質量を持つ巨大ガス惑星であると見られています。

惑星が膨張する恒星に接触すると、大量のガスが放たれます。

ガスが冷えると赤外線を放ちますが、これが爆発的な可視光増光前の9カ月間の赤外線増光の原因です。

惑星が膨張する恒星に接触すると、摩擦で惑星の公転速度が急激に低下し、恒星の核へと落ちていきます。

星の核に惑星が落ち込むと、星はわずか10日間で元の4倍まで膨張し、可視光で元の100倍に増光します。

これが最初に確認された爆発的な可視光増光の原因です。

一連の流れで放たれた大量のガスは、増光から1年間で冷え固まって塵になります。

これが爆発的な可視光増光から1年間の赤外線増光の原因です。

惑星を飲み込んでから数年が経った現在では、赤外線を放つ周囲の塵の雲は残っているものの、恒星自体は元の状態に戻っているそうです。

膨張した巨大な恒星にとって、巨大ガス惑星との大衝突イベントすら、一時的な痛みに過ぎないのかもしれません。

ましてそれのさらに1000分の1程度の質量しかない地球との衝突など、巨星にとっては痛くも痒くもないでしょう。

前述の通り、太陽が極限まで膨張すると、地球が飲み込まれてしまう可能性が否定されていません。

つまり今回吸収の瞬間が発見された惑星の姿は、まさに地球の成れの果てなのかもしれません。

とはいえ、仮にそれが起こるとしても数十億年後であり、私たちには無縁の出来事です。

宇宙からの脅威が少なく平和な今を噛みしめつつ、楽しんでいきましょう。

https://www.nature.com/articles/s41586-023-05842-x#Abs1

https://news.mit.edu/2023/astronomers-spot-star-swallowing-planet-0503

https://www.eurekalert.org/news-releases/987978

https://arstechnica.com/science/2023/05/watch-a-distant-death-star-devour-a-gas-giant-planet-in-one-big-gulp/

https://www.inverse.com/science/dying-star-swallows-entire-planet

https://astro-dic.jp/stellar-evolution/