大学無償化法は対象外でも得をする?~専門学校・中間層などが間接影響も

大学無償化法は専門学校も対象

2019年5月10日、高等教育の無償化に向けた大学等修学支援法、通称・大学無償化法が成立しました。これにより、2020年4月から低所得者層の学生が学費減免と給付型奨学金(返済不要)を受給できます。

なお、大学無償化法という名称から大学のみが対象、と誤解されがちですがそうではありません。

対象となる学校は大学、短大、高等専門学校、専門学校です。

つまり、現・高校3年生とその親からすれば、進学先候補が大学であれ、短大・専門学校であれ、今後の動きに注目したいところ。

もう一点、対象となるのは低所得世帯なのですが、間接的には中間層へも影響がありそうです。

対象は年収270万円、300万円、380万円未満

まずは対象となる世帯から。

原則として、世帯年収約270万円未満の住民税非課税世帯とそれに準じる世帯が対象です。

住民税非課税世帯であれば、授業料・入学金の減免額は96万円(私立大学)を最高として各学校種別・設置者(国公立・私立)別に応じた額が減免されます。

さらに生活費を含む返済不要の奨学金が91万円(私立大学・下宿)、給付されます。奨学金は自宅通学か、下宿(自宅外の生活)かで金額が変わります。

そして、世帯年収が270万円以上300万円未満だと授業料・入学金の減免額ならびに奨学金給付額が住民税非課税世帯の2/3、300万円以上380万円未満だと同じく1/3の金額となります。

世帯年収・学校種・学校設置者・自宅か下宿か、と4項目あり、減免・給付金額の合計は48種にも分かれます。

本稿では以下に、住民税非課税世帯の減免・給付額をまとめた早見表を作成しました。

定員割れ校は対象外でも全国で10校のカラクリ

大学無償化法は定員割れの私立大学救済につながるのでは、との批判が根強くあります。

この批判を受けて、大学無償化法は対象となる大学等について、以下の3条件を付けています。

・法人の貸借対照表の「運用資産-外部負債」が直近の決算でマイナス

・法人の事業活動収支計算書の「経常収支差額」が直近3カ年の決算で連続マイナス

・直近3カ年において連続して、在籍する学生数が各校の収容定員の8割を割っている場合

運用資産は、換金可能な資産で現金・預金・有価証券など。外部負債は外部から返済を求められる負債で長期・短期などいずれも含みます。

経常収支差額は教育活動・教育活動外の収入・支出を示します。

全部同じか、と思う方もいるでしょうがそうではありません。

たとえば、キャンパスの耐震補強工事のために数十億円の借り入れをした大学があったとします。この場合、「運用資産-外部負債」の条件には引っかかります。が、この大学の学生集めが順調であれば、他の項目には該当しません。

ちなみに、この学校法人会計のややこしさを知らなかったのか、とんでもないミスリードをしたのが2018年に大学特集記事を出した週刊東洋経済編集部です。

そして、文部科学省の出した該当校の3条件のうち、2条件は「法人」、つまり、学校法人を示します。残り1条件である「直近3年連続で定員8割未満」は「各校」。つまり、大学だと大学単独を示します。

これがまた絶妙な条件設定です。

日本私立学校振興・共済事業団「平成30年(2018年)度私立大学・短期大学等入学志願動向」によると、私立大学582校中、定員80%未満の大学は65校で11.2%を占めます。2年連続での動向も出ており、それによると、定員80%未満の大学65校のうち47校が2年連続で定員80%未満となっています。

ところが、読売新聞5月11日記事によると、対象外となる大学・短大は「10校程度にとどまる見通し」。

定員80%未満の条件に該当するのは大学だけで47校もあるはずなのに、なぜ10校程度となるのでしょうか。

そのカラクリが「学校法人」「各校」の使い分けです。

大学・短大等が定員割れだったとしても、学校法人が小学校・中学校・高校等を保有し、そちらの児童・生徒集めが順調、ということは良くある話です。

学校法人全体で黒字であれば文部科学省の示す3条件のうち、外部負債、経常収支差額の2条件には該当しません。

なお、定員割れ大学ですが、先ほどの事業団資料「入学志願動向」によると、定員割れ大学は漸減しています。2018年は定員割れ80%未満の大学65校に、「80%以上90%未満」「90%以上100%未満」を足すと210校で私立大全体の36.1%。

2017年は581校中、定員割れ80%未満は90校(15.5%)、定員割れ全体だと229校で私立大全体の39.4%。2016年は定員割れ257校(全体の44.5%)、2015年は定員割れ250校(全体の43.2%)。

定員割れ大学は2015年に比べて7.1ポイント、少なくなっているわけで、それだけ大学進学者が増えていることを示しています。

受給・給付を受ける学生は勉強継続が必要

受給・給付を受けた学生は該当すれば、ずっと貰い続けられる、というわけではありません。

文部科学省の示した要件として

大学等への進学後は、その学習状況について厳しい要件を課し、これに満たない場合には支援を打ち切ることとする。

とあります。

この要件は2段階あり、成績不良などであれば、まず支援を打ち切り。

次のいずれかの場合には、大学等が 「警告」を行い、それを連続で受けた場合には 支援を打ち切る。

1:修得単位数が標準の6割以下の場合

2:GPA(平均成績)等が下位4分の1の場合 (斟酌すべきやむを得ない事情がある場合の特例措置を検討)

3:出席率が8割以下など学習意欲が低いと大学等が判断した場合

さらに態度不良、かつ、相応の理由がある場合は支援額を徴収する、とあります。

次のいずれかの場合には、直ちに支援を打ち切る。なお、その態様が著しく不良であり、懲戒による退学処分など相応の理由がある場合には支援した額を徴収することができる。

1: 退学・停学の処分を受けた場合

2:修業年限で卒業できないことが確定したと大学等が判断した場合

3:修得単位数が標準の5割以下の場合

4:出席率が5割以下など学習意欲が著しく低いと大学等が判断した場合

要するに、支援を受けるからには真面目に勉強しろ、というところでしょうか。

打ち切り要件のうちの「GPA(平均成績等)が下位4分の1」がやや厳しいところ。

低所得世帯からの大学進学者が激増も

この大学無償化法によって大学への進学者が増えることは間違いありません。

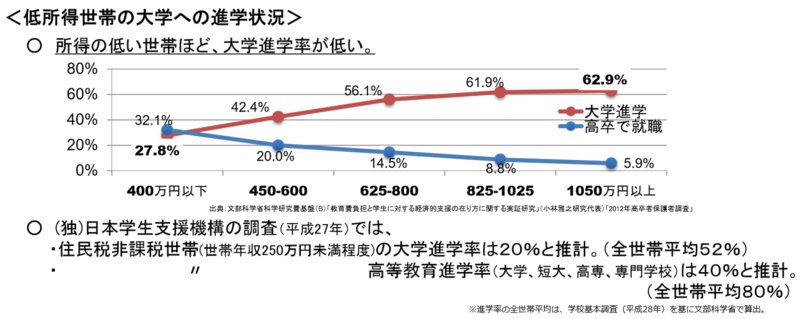

文部科学省資料によると、所得の低い世帯ほど、高卒後は就職者が多く、大学進学率は低くなっています。

資料が引用している「文部科学省科学研究費基盤(B)『教育費負担と学生に対する経済的支援の在り方に関する実証研究』(小林雅之研究代表)『2012年高卒者保護者調査』」によると、世帯年収400万円以下だと大学進学27.8%に対して高卒就職は32.1%。450万円~600万円だと42.4%・20.0%で大学進学者が大きく増えます。以下、625万円~800万円だと56.1%・14.5%、825万円~1025万円だと61.9%・8.8%、1050万円以上だと62.9%・5.9%。

高校教員に取材すると、高卒就職だけでなく専門学校進学も、高額な学費が影響している、と話します。

「低所得の世帯の生徒は高い学費は払えない。そうなると、高卒就職か、学費が安いとのイメージが強い専門学校に流れやすい」(中国地方)

別の地域の高校教員も同様の見解でした。

「4年制大学の方が長い目で見れば高収入が期待できる、とアドバイスはする。が、学費が高いとのイメージから、断念しやすい。せめて、短大を勧めるのだが、こちらは女子中心とのイメージが先に来てしまう。結果的に専門学校か、高卒就職という選択になるようだ」(中部地方)

文部科学省・学校基本調査(2018年)によると、2018年の高校卒業者は105.6万人。

内訳は大学進学52.4万人、短大5.3万人、専門学校(専修学校専門課程・一般課程の合計)22.6万人、就職18.5万人となっています。

このうち、学費等が理由で4年制大学に進学していない高校生の選択肢である短大・専門学校・就職の合計数46.4万人が来年以降、大きく変わる可能性は高いでしょう。

予想される影響1:国公立大学・短大がさらに難化へ

大学無償化法で考えられる影響は4点あります。

まず、1点目は国公立大の難化です。

大学無償化法と言いつつ、対象者は生活費を含め全額無償となるわけではありません。

元の学費が安い方がいいわけで、そうなると国公立大の志願者が増加し、その分だけ難化することが予想されます。

これは4年制大学だけでなく、短大も同様です。

近年、公立短大(国立短大はすでに廃止されています)は公立高校の進路指導教員からお得ルートとして注目されています。

一般入試倍率は2018年入試だと一番高い短大でも2.4倍(会津大学短大部)と、4年制の国公立大学に比べて相当低くなっています。入試のハードルが低く、それでいて短大卒業後に4年制の国公立大・私立大に編入する、というルートが存在します。

高校卒業時点の学力が低く、国公立大に入学できるほどでないにしても、公立短大なら可能です。公立短大で2年間、勉強を頑張って、そこから国公立大に編入すればそれだけ就職の選択肢も広くなります。なお、女子短大以外は男子も進学可能です。

文系の公立短大は以下の通り。

岩手県立大宮古短大部 経営情報学科

岩手県立大盛岡短大部 国際文化学科

山形県立米沢女子短大 国語国文科、英語英文科、日本史学科、社会情報学科

会津大学短期大学部 産業情報学科

大月短期大学 経済科

岐阜市立女子短大 英語英文学科、国際文化学科

三重短大 法経学科(1・2部)

島根県立大学短大部 総合文化学科

大分県立芸術文化短大 国際総合学科、情報コミュニケーション学科

鹿児島県立短大 文学科、商経学科(1・2部)

予想される影響2:専門学校は打撃でさらに廃校も

大きく影響を受けるのが、専門学校です。大学無償化法の対象に専門学校も含むので本来であれば恩恵を受けるはず。

しかし、私は一部ないし相当数の専門学校がネガティブな影響を受ける、と見ています。

理由は対象校範囲、大学進学志向の2点です。

まず、一点目の対象校範囲ですが、もう一度、おさらいしましょう。

・法人の貸借対照表の「運用資産-外部負債」が直近の決算でマイナス

・法人の事業活動収支計算書の「経常収支差額」が直近3カ年の決算で連続マイナス

・直近3カ年において連続して、在籍する学生数が各校の収容定員の8割を割っている場合

外部負債・経常収支差額の2条件は学校法人、定員8割割れは大学単体、と主語が異なっており、この条件に該当する大学・短大は10校程度、ということは先にご説明した通りです。

では、専門学校はどうか、と言いますと、専門学校を有する学校法人はその多くが専門学校のみです(1校か複数校かはともかく)。

大学・短大を有する学校法人は幼稚園・小中高も有しているところが多く、そちらが順調なら大学・短大は定員割れでも外部負債・経常収支差額の2条件に当てはまりません。

ところが、専門学校を有する学校法人は1校のみか複数校かはともかく、専門学校以外の学校を有していないところが多数です。

2点目は高校生の進学志向の高まりです。

専門学校の学生集めが順調ならいいのですが、2000年代以降、大学以上にほぼ全入、という状態が続いています。

文部科学省「学校基本調査」によると、2000年には専門学校は専修学校3551校、各種学校2278校ありました。それが2018年には専修学校3160校、各種学校1164校とそれぞれ減少しています。

1990年代以前に専門学校が教育の中心を担っていた分野は医療、福祉、ファッション、漫画・アニメなど多数ありました。それが、いずれも大学に移行。そうなると、学生集めが苦しくなります。

それでも学費が安そう、というイメージから専門学校進学を選択する高校生は2010年代以降も18%前後はいました。が、この18%のうち、一部ないし相当数は専門学校を積極的に選んだ、というよりは学費による消極的な選択です。それが大学無償化法によって大学への進学も可能、となれば専門学校を選択する合理的な理由は消えてしまいます。

この2点の理由から、専門学校進学者は大学無償化法の影響によってむしろ減少することが予想されます。

そのため、専門学校を有する学校法人は4年制大学・短大または専門職大学への転換を図るか、閉校するか、など厳しい選択をするところが多くなる見込みです。

予想される影響3:中間層への給付奨学金がさらに充実?

大学無償化法は低所得層に対しての支援策です。

しかし、該当しない世帯の教育負担が楽か、と言えば決してそんなことはありません。

当然ながら、中間層に対しての支援は、と不公平感が出てきます。

毎日新聞2019年5月14日朝刊「『大学無償化』言い過ぎ 厳しい所得制限/中間層支援なし 識者『制度は不十分』」記事を掲載。

この中で、中間層への支援についての識者コメントを掲載しています。

奨学金問題に詳しい岩重佳治弁護士は「低所得者層への手厚い支援自体は悪くない」としつつも「中間層の多くが貸与型奨学金を利用し、借金に苦しみ、人生設計ができないという問題が生じている。大事なのは所得制限を設けず、支援策を講じることだ」としている。

中間層の不公平感は国・文部科学省へ、というよりは大学内で噴出することが予想されます。

そこで先読みできて、かつ、体力のある大学は中間層も対象となる給付型奨学金や学費減免制度をさらに充実させる可能性があります。

予想される影響4:大学格差、さらに広がる?

前項と似たところでは、大学無償化法にある学費・入学金の支払いについても、体力のある大学は先読みして、支援策をさらに検討するはずです。

というのも、前記の通り、国・文部科学省は入学金と前期授業料を一度、大学に納入。そのうえで、国が還付する、という制度設計を想定しています。

一時的にしろ、まとまった金額を納入する必要があるわけで、それも負担、と考える世帯・受験生は間違いなくいます。

これを先読みして、大学が無利子で入学金・授業料を貸し付けたうえで納入という形を取る制度を設けるところも出てくるでしょう。大学が貸し付けるのはまずい、ということであれば、金融機関を紹介し、大学・学校法人が保証人となる、という制度も考えられます。

この入学金・授業料の無利子融資と前項目の中間層への奨学金制度の充実はどちらも共通点があります。それは実施する大学・学校法人がそれだけ体力がある、という点です。

中間層への奨学金制度の充実も単に中間層への不公平感解消、というだけではありません。

充実させることによって、それだけ受験生が順調に集まりますし、その分だけ、就職その他、大学の実績も上がることが予想されます。

しかし、無利子融資にしろ、奨学金制度の充実にしろ、それができるのは財務体質のすぐれた大学だけです。

そうでない大学は大学無償化法によって一時的に学生が集まっても長期的には集まらず、大学・学校法人の格差が広がる、ということも予想されます。

予想される影響5:高卒採用、さらに求人難へ

専門学校進学以上に大きな影響を受けそうなのが高卒就職です。

文部科学省資料にある「学歴別の生涯賃金差」(2014年・男性/2016年労働政策研究・研修機構調べ)によると、高校卒だと2.449億円に対して大学・大学院卒は3.203億円と約7500万円もの差があります。

この違いは高校生や保護者も理解しています。大学無償化法によって大学等に進学できるのであれば、高卒就職を積極的に選択する高校生はそれだけ減ることになります。

そうなると、これまで高卒採用で人手不足にならずに済んでいた企業は現在以上に売り手市場/採用氷河期を迎えることになります。

申し込みは今年夏からで慌ただしい!

この大学無償化法ですが、支給開始は来年の2020年度から、とあって、実は結構、慌ただしいスケジュールとなっています。

今年7~8月ごろ、夏に、大学等の対象が公表されます。対象校、ということはリストに漏れている対象外の大学等も判明することになります。

高校3年生は、この対象校の公表時期と同じ、夏頃に給付型奨学金について申し込むことになります。

審査したうえで決定するのが冬ごろ。

そして、翌年の2020年度から支給が始まります。

一方、入学金・前期授業料は一度、大学に納付。そのうえで国が還付する形を文部科学省は想定しています。

すでに大学等に入学している学生についても、2020年度以降、大学等に減免を申し込むことになります

高校3年生・大学等の在校生は対象となる場合、かなり慌ただしいスケジュールになります。今後、対象校や申し込み先などが出てきますのでそうした情報に注意するようにしてください。