中田裕二 “哀しみを知る者は、尊い”。ダンディズムを追求する新作は全楽器一人で演奏し「孤独を楽しむ」

約一年ぶり、13枚目のオリジナルアルバム『ARCHAIC SMILE』発売

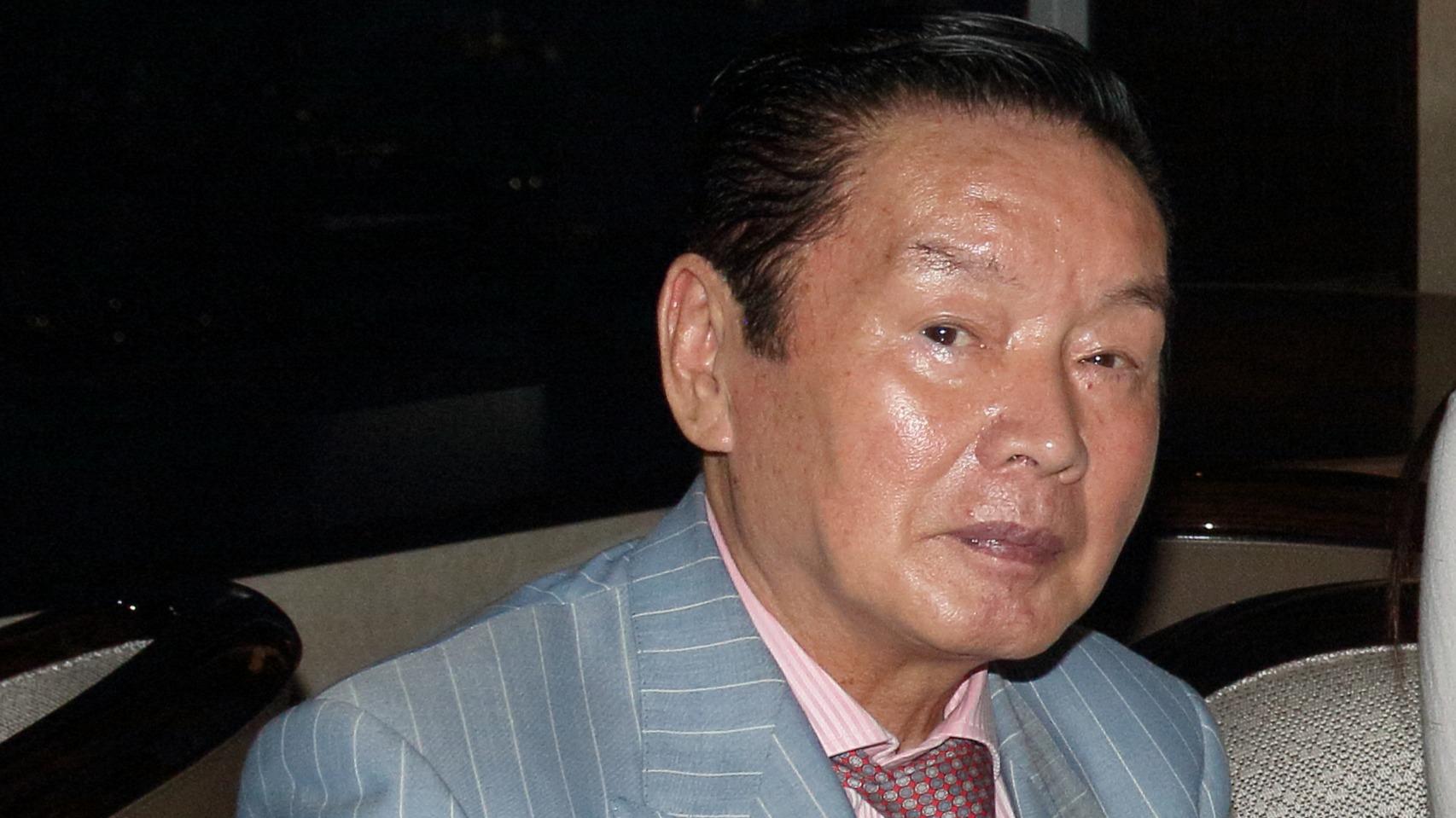

シンガー・ソングライター中田裕二が、アレンジはもちろん演奏も全て自身で行なった約一年ぶり、通算13枚目のオリジナルアルバム『ARCHAIC SMILE』を5月15日に発売した。

“哀しみを知る者は、尊い”というキャッチコピーが付けられたこの作品、「悲しみ、苦しみを知る人の方がかっこいいと思う」と43歳のミドル世代の中田が、この時代に必要なまなざしから映し出した言葉とメロディが詰まっている。そしてこのアルバムに先だって4月17日に発売された、Blu-ray+CD『花舞う宵に月仰ぎ見て - TOUR 23 "MOONAGE SYNDROME" FINAL IN TOKYO / 椿屋四重奏二十周年記念公演 "真夏の宵の夢" -』についても話を聞かせてもらった。

2023年中田はアルバムを引っ提げた全国ツアー『MOONAGE SYNDROME』を行ない、さらに椿屋四重奏のデビュー20周年を記念した夏期限定のライヴ活動でもフェス、ツーマン、ワンマンライヴ、そして追加公演を行った。復活を待ち望んでいたファンの歓喜の声に応えるように精力的にライヴを行ない、夏を駆け抜けた。

その両方のライヴの映像作品Blu-ray+CD『花舞う宵に月仰ぎ見て - TOUR 23 "MOONAGE SYNDROME" FINAL IN TOKYO / 椿屋四重奏二十周年記念公演 "真夏の宵の夢" -』が4月17日に発売された。

椿屋四重奏二十周年を記念した2023年夏期限定ライヴは「ファンや周りの人への恩返しのため」

多くのファンがその復活を願っていた椿屋四重奏が、「椿屋四重奏二十周年」というライヴプロジェクトの名の下に昨年夏期限定ライヴを行い、注目を集めた。20周年ということ以外で、ライヴをしようと思った大きな決め手はなんだったのだろうか。

「正直僕よりお客さんの方が喜んでいたんじゃないかと思うくらい、すごい反応で嬉しかったです。もやもやしていた人も多いと思うので、そこは少し応えることができたかなって思います。ライヴ音源は聴いたことがあったけど、ライヴを観たことがなかった人が多かったので喜んでいただけたと思います。今回のライヴも僕というより、周りの人が盛り上げてくれてそれを受け入れて楽しんでやっていた感じでした。恩返しというか、ファンも含めて周りの人に喜んでもらえるなら、というシンプル気持ちでやりました」。

久々に椿屋四重奏の楽曲と向き合ってみて「昔の曲に対して後悔がないことがわかったことが嬉しい」

改めて椿屋四重奏の曲と向き合ってみて、「過去も色々教えてくれる」と、思いを新たにしたところがあった。

「ソロはもちろん椿屋の曲も自分が書いているのに、今までは自分の中で意識的に分けているところがあります。あれは別、という感じだったのが、やり終えたらその感じがなくなっていました。昔の自分も自分だし、という思いになれました。思いのほか変わっていないというか、歌っている世界観は今と同じだなって思ったり。それは少しほっとしました。確かに当時の歌は若気の至り的なところが大きいと思いますが、でも想像以上に考えてちゃんと作っていたんだなということがわかって(笑)。だから今回のライヴをやってみて、昔の曲に対して後悔がないことがわかったのでそれが嬉しかったです。自分の表現の一部としてまたやってもいいかも、と思えました(笑)」

ニューアルバムは一人で楽器も全て演奏。「まるで工作をやるみたいな実験感覚で音遊びを楽しんだ」

去年はとにかく動き、様々なライヴをやり、「脳が活性化された」というように大きな刺激を受け、“勢い”そのままに新しいアルバムの制作に入り、楽器も全て自分で弾き、作りあげたのが『ARCHAIC SMILE』だ。ライヴでバンドを従え歌っている中田が、心から楽しんでいる姿を目撃し、新作も手練れのミュージシャンが揃ったいつものバンドと共にグルーヴを作っていくのかと思っていたら、DIYスタイルで完成させた。結果的に自身が伝えたい曲の温度感、空気感を100%届けることができている。

「去年色々な人と音を出したので、その反動でしょうね(笑)。また一人になって落ち着いて自分と音楽に向き合うと、何か作りたいという思いがメラメラと沸いてきました。機材も新しくして、ミニマルにして制作環境を変えたので実験というか、音遊びもしながら工作をやるみたいな感じで作ってみようと。それと、以前からスタッフやミュージシャンから、僕が作るデモ音源のレベルが高いということを言っていただけていたので、一人でやっちゃえ、という感じでした。最初は不安でしたが孤独を楽しみながら作ることができました。5月18日から始まるツアー『TOUR 24 “MASTER OF SHADOW”』は、いつものバンドで回るので逆に生でやったらこの曲達がどう変わるのか、楽しみです」。

最近一人でいることの心地よさ、楽しさに目覚め、趣味の時間を楽しんでいる日常も今回のアルバムに繋がっている。

「仏像を見ていてもひとりで没頭できるし、一人酒はもちろん、カメラ片手に小鳥を探すのも好きで、色々ひとり上手になってきました(笑)」。

「ネットやAIが普及してもなお、人間の心の奥底は見えないし、詳細に言語化、数値化できない。非常に繊細な世界をみんなが抱えていると思う」

仏像を見る趣味が『ARCHAIC SMILE』というアルバムタイトルに繋がっている。ギリシアのアルカイック時代、特に紀元前6世紀半ばころの彫像にみられる、唇の両端をわずかに上に向け、微笑んでいるような口元の表情のことだ。同時にこの微笑みの向こうには何があるんだろうという、推し量れないものも感じる。

「去年ライヴの合間に改めて日本文化の勉強をしている中で、メモをしていた言葉です。これは大きなテーマになりうるなと思ったのだと思います。アルカイック・スマイルには、確かにミステリアスというか見渡せない世界を感じるというか、ネットやAIがこれだけ普及してもなお、人間の心の奥底はやっぱり見えないし、詳細に言語化、数値化できない。非常に繊細な世界をみんなが抱えていると思います。最近はそこを蔑ろにした表現が、あまりにも増えすぎているなと感じていました。僕はやっぱり、江戸時代の俳人・松尾芭蕉とか昔の日本の芸術家の表現に一貫して感じる、あの得体の知れない“影”に惹かれます。“影”というものは決して忌み嫌うものではなく、逆に芸術はそこが母体になっているのでは、と感じ始めました」。

人の心の機微や揺れる感情、掴み切れない心の内を美しい日本語で紡いでいる

どの曲もミドルエイジの中田のまなざしが向かう先、人の心の機微や揺れる感情、掴み切れない心の内を美しい日本語で紡いでいる。そしていずれも曲の尺が約3分と短く、昭和の歌謡曲のように3分の濃密なドラマが展開されている。

「昨今の機能的に、効果的に聴かせたいための短さではなくて、俳句や短歌のように“集約“させるイメージでの短さです。僕が書く曲は、昔から小難しいとか主題が見えづらいと色々な人から言われ続けてきて、でも今回のアルバムではそうは言わせないものができたと思っています(笑)」。

曲も声もドラマティックで、そこに漂う独特の哀愁感が中田の真骨頂だ。歌詞に込めた思いや、そこから薫り立ってくる匂い、その言葉の裏にあるものを聞きたいと思ったが、それは野暮なことだと思うが、その感情の居所が気になる言葉ばかりだ。

「結構あからさまなワードが多いと思いますが、俯瞰した状態で物語を見ることができているというか、言葉で遊べている感じがありました」。

「このアルバムの曲達はミドルエイジに向けたラブソングであり、共闘宣言的な部分もある」

中田はこれまでも納得いかないことや解せないことを歌の中で表現したが、このアルバムには「ビターネス」や「DECADENCE」を始め、より辛辣でシニカル、生々しい言葉が並んだ曲が目立つが、それをポップスとしてしっかりと昇華させている。

「今の世の中に対する苛立ちはあるので、どうしても語気が強くなっているのかもしれません。でもこれくらい言わないと伝わらないというか、わかってもらえない世の中だと感じるので、伝わらないまま終わるのも悔しいので工夫しました。特にミドルエイジのリスナーには共感して欲しいです。もやもやしている人がたくさんいると思うんです。他のメディアでも言ってることなんですが、中年に向けたラブソングというか共闘宣言的な部分はありますが、むしろ僕は今は中年の劣化の方が気になっているぐらいなんです。それって結構肝心というか、カルチャーの土台となる世代、そこがしっかりしているからこそ若者たちが軽やかに跳ねていけると思っていて。今そこが僕も含めて中年は弱い。コシがないというか、僕にとってはやっぱりダンディズムとかああいう抑制された美学みたいな部分が、今貧弱になっている気がしています」。

「僕の歌は常に敗北者の世界です。悲しみや苦しみを知る人の方がカッコいいと思う」

中田はソロになってから、挫折や敗北感、喪失感を一貫して歌ってきた。孤独と戦っている人のために歌い、自問自答しながら葛藤する人間の歌を歌ってきた。

「僕の歌は常に敗北者の世界です。勝者ばかりがいい思いをする、それを理想とするような世界を描いても違うと思うし、悲しみや苦しみを知る人の方が、やっぱり僕はかっこいいと思います。人間としての“深さ”ってそこだと思うし、そことうまく付き合える、それをちゃんと処理できる装置を持っていることが、生きる力だと思っています。自分は本当にちっぽけだと思うし、僕だけではなく、いくら経験を積んで、偉い役職に就いて立場がある人でも、結局人間はちっぽけで弱い存在なんだ、というところから思考を進めていくのが、大人のマナーなのかなと思っています。『DECADENCE』は坂口安吾の『堕落論』の影響もありますが、自分に対する目線が厳しいところがいいと思います」。

「もう目的地に行くことが目的じゃない。続ける行為とその姿勢こそが目的」

このアルバムは中年に向けた共闘宣言であるという中田の言葉もあるが、中でも中田が4月にJ-WAVEの番組『STEP ONE』に出演した際、ナビゲーターのサッシャもお気に入りと言って紹介していた「ロング・ラン」は多くの共感を集めそうだ。

「もう目的地に行くことが目的じゃないということです。続ける行為とその姿勢こそが目的だと思っています。それが生きる理由なのかなって思うし、出ない結果とか答えもあるし、ある程度何か掴めたかなと思ったら、またすぐに逃げていってしまうことも多い。だからひたすら道なき道を行くだけ。お釈迦様の “犀の角のようにただ独り歩め”という好きな言葉があって、人生はずっと孤独な一本道という意味ですが、あまりにもかっこいいダンディズムを感じる言葉で、何か求めていくというのはそういうことなのかなって教えられました」。

歳を取ることに怯えることなくむしろそれを楽しみ、その時にしかできないことをやる、やり続けることが本当の大人であると、同世代だけはなく全ての世代にメッセージを贈っている。

「昔の芸術家の絵や書を観に行くとホッとするんです。ちゃんと年を取ることを受け止めているし、その境地にいかないと書けない絵、書なんです。本阿弥光悦や池大雅の字を観ると、力の入れ具合とかがだんだん変わっていく。やっぱり年を取ることっていいことなんだって思えました」。

「滑らかに聴けてうまみが複雑…そんな音楽を目指したい」

中田は2011年のソロデビューからほぼ一年に一枚、コンスタントにアルバムを発表し、その時その時の自身の感情や思いを歌に刻み込み、残してきた。その歌はますます艶が増し哀愁が漂う、他のシンガーにはない世界観を構築してきた。その独特の空気感に“引きずり込まれる”。そんな曲が詰まった『ARCHAIC SMILE』は美しいドキュメントであり小説でもある。そんな質感が楽しめる。

「口あたりには気をつけています。やっぱ気難しく聴こえるのも野暮なので、滑らかに聴けてうまみが複雑、みたいなそんな音楽を目指しています。道を歩いていても脇道に入ると何かあるんじゃないか、美味しいお店、素敵な酒場がありそうな気がして、つい行ってしまいます。横丁にこそ人間の機微が存在し、交差していると思っています。僕はやっぱりメインストリートより横丁が好きな、横丁ミュージシャンなんです(笑)」。

「TOUR 24 “MASTER OF SHADOWS”」

■5月26日(日)

大阪・梅田クラブクアトロ

■6月1日(土)

神奈川・横浜ベイホール

■6月9日(日)

愛知・名古屋クラブクアトロ

■6月15日(土)

宮城・仙台 Rensa

■6月23日(日)

東京・品川インターシティホール

■6月28日(金)

福岡]・DRUM Be-1

【メンバー】

平泉光司(G) / 隅倉弘至 (B) / 張替智広 (Dr) / sugarbeans (Key)