習近平一強体制を支えるのは誰か:「浮遊者」にみる「トランプ政権を生んだ米国」との共通性

2017年10月、5年に一度の中国共産党大会が開かれ、このなかで「習思想」が党規約に盛り込まれることが決議されました。最高指導者の考え方を党規約に盛り込むのは毛沢東以来のことです。さらに12月26日までに、習主席の側近で固められた、中国共産党の最高指導部である中央委員会のメンバーは、忠誠を示す形で、習氏のビジョンの実行を誓ったと伝えられています。

権力の集中化が進む中国においては、民主化は遠い夢のようです。そこにはいくつかの要因があげられますが、そのうちの一つに「浮遊者」があげられます。

ここでいう「浮遊者」とは、家族、職場、学校以外の集団にほとんど所属せず、バラバラのまま社会に漂っている個人を指します。これは習近平体制が結果的に受容される中国だけでなく、「民主主義の本家」であることを誇ってきた米国、さらに世界各地でみられるものでもあります。

民主主義の担い手としての中間層

米国の政治学者S.M.リプセットは、1959年の論文で「一定の所得水準が達成されなければ民主的な社会は成立しない」と指摘しました。つまり、貧しい国では民主主義は成立しない、というのです。それ以来、政治学ではしばしば、経済水準と民主主義の関係が指摘されます。

それらの研究では、とりわけ「経済成長の結果として生まれる中間層が民主主義の主な担い手であること」が強調されてきました。中間層は一定の所得水準と教育水準があり、政治に関する知識と主体的な活動の意欲を持ちやすいと考えられたのです。

実際、1970年代からラテンアメリカ諸国や南ヨーロッパ諸国、1980年代に韓国など東アジア諸国で軍事政権やファシスト体制が崩壊した際も、1989年の冷戦終結前後に東ヨーロッパ諸国で共産主義体制が崩壊した際も、中間層が抗議活動の中心となりました。

中間層の保守化

ところが、中国の場合、このパターンは当てはまりません。中国ではこの30年間で急激に経済成長し、そのなかで中間層が育ってきました。中国社会科学院の調査によると、頭脳労働従事者、収入と財産が中程度、などの条件に合う人々は、2001年段階で全人口の23.6パーセントを占めていたといいます。

議会政治の母国である英国の第二次選挙法改正(1867年)は、イングランドやウェールズの一部の労働者階級の男性にまで投票権を拡大するものでしたが、この結果投票権が認められた人口は、それまでの有権者と含めて約246万人で、これは当時の英国人口の8.5パーセントにとどまりました。これに照らして考えると、中国の中間層が人口全体に占める割合は必ずしも低くありませんが、それが大きな政治変動をもたらすことはありませんでした。

その要因としては、まず中国政府が政治活動を厳しく取り締まってきたことがあげられます。1989年の天安門事件は中国における抗議活動のハイライトだったといえますが、1万人ともいわれる死者を出す徹底的な鎮圧の後、中国における民主化運動は急速にしぼんでいきました。天安門事件を主導した劉暁波氏は、その後も政治活動を続け、2008年には民主化を求める知識人の代表として「〇八憲章」を起草しましたが、その後投獄され、2017年7月に死亡しています。

その一方で、中国政府は政治活動を抑え込む「ムチ」だけでなく「アメ」も提供してきたといえます。1990年代に中国が急速な経済成長を迎えるなか、民主化運動の限界に直面した人々は政治と距離を置き、経済活動に邁進することになりました。経済成長の恩恵を受けることで、中国の中間層は政治的に保守化していったといえます。

社会を浮遊する者

中国の経験は、「中間層がいること」だけで大きな政治変化が生れるとは限らないことを示しています。先述のように、しばしば中間層は、民主化の大きな動因としてとりあげられてきました。しかし、各国の民主化の経験からは、単に中間層がいるだけではなく、それが組織化され、固い結束力をもって初めて大きな影響力をもつことが確認されます。

政治に限らず、人間が集まって行う活動には、様々な矛盾がつきものです。顔をつき合わせる関係だけに、自己犠牲を強いられたり、納得のいかない決定に従わなければならないことも珍しくありません。これは各自の都合を優先させる、ソーシャルネットワーク上での現代的な人間関係とは異なります。しかし、例えそれがきれいな形でなくとも、個々人の想いや利益がリアルな人間関係のなかで束ね上げあげられることは、大きな力になります。

実際、ラテンアメリカ、南ヨーロッパ、東ヨーロッパなどでは、中間層がキリスト教会、労働組合、学生団体などに糾合されることで、民主化の原動力となりました。例えば東ヨーロッパ諸国の民主化の先駆けとなったポーランドでは、やはり共産主義体制のもとに置かれながら、労働者の自発的な労働組合である「連帯」が、当局からの弾圧を受けながらも10年に及ぶ政治闘争を続けました。

ところが、中国の状況は、これらと全く異なります。中国にも宗教団体や労働組合などの組織はありますが、これらはいずれも共産党の監督下に置かれています。また、近年では環境NGOなど「下からの民主化」の動きも確認されますが、地域単位のものがほとんどで、広い中国の全土のなかでは分断されています。つまり、中国では家族、職場、学校など以外の人間関係が政府によって制限されがちなのです。

1911年に発生した辛亥革命を主導した孫文は中国人を指して「中国四億の民衆はまるで一団の散砂のようだ」と述べ、バラバラの砂のようにまとまりがないために団結力を欠き、国家、国民としての意識が薄いことを嘆きました。これに続けて孫文は「これは生まれつきのものだろうか?実は異民族による独裁政治の結果だ」とも述べており、これが中国人の持って生まれた気質であるわけでないとも強調しています。

中国の国民性についての議論はさておいたとしても、少なくとも現在では、共産党による支配が国民を「散砂」にしてきたといえるでしょう。言い換えると、浮遊者が増加する状況は、中間層の政治的な保守化と相まって、社会を変革する大きな力を生まない土壌になってきたといえます。

米国社会を支えてきた者

ところで、浮遊者によって占められる社会が強権的な支配を容認する点で、「民主化しない中国」は「トランプ政権を生んだ米国」と共通します。

もちろん、中国と米国では政治体制や社会の成り立ちが大きく異なり、自他ともに認める「民主主義の一つの中心地」です。1930年代に世界を覆った全体主義も、米国での影響はわずかでした。これに関して、自由主義経済の主導者の一人であったフリードリヒ・ハイエクは1944年、「ヨーロッパ大陸における全体主義の発生の一つの要因‐それは英国や米国にはまだない‐が、最近、剥奪された大きな中産階級の存在であるということを忘れてはならない」(『隷従への道』)と述べ、中間層が全体主義化という極端な道に進む防波堤になったと捉えました。

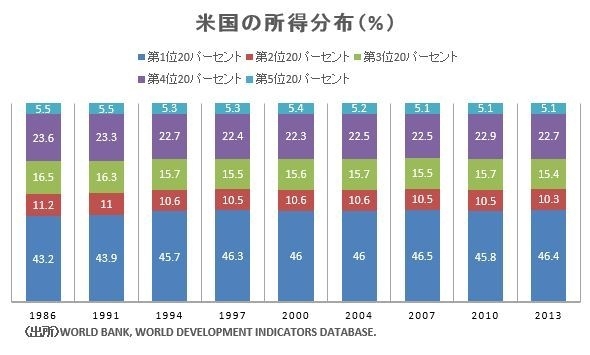

米国の中間層は民主政を支えてきたわけですが、これは「極端な変更を嫌う」点で、共産党体制を受容してきた中国の中間層と共通するといえます。ところが、この点に関しては中国と対照的ですが、米国では中間層が衰退しつつあります。グローバル化が進んだ1990年代以降、米国では上位20パーセントの所得層の握る富が増え続けてきた一方、それ以外の人々の占める割合は減り続けてきました。

この点に関して、「グローバル化を推進した者が米国から中間層を奪い、アジアに中間層を生んだ」というトランプ氏の主張は、その限りにおいて正鵠を射ているといえるでしょう。その一方で、トランプ氏は中間層の衰退と格差の拡大に基づく憎悪と不満を背景に、議員や裁判官とのバランスに顧慮する三権分立や立憲主義に否定的な姿勢を隠さず、保護貿易や大規模な公共事業など国家主義的な経済政策を訴える「国民の声」の代弁者として台頭しました。ハイエクが称揚した「米国社会の健全さ」が失われたことを、他ならぬトランプ氏が指摘したことは、皮肉と言わざるを得ません。

つまり、中国で「中間層が増えたことで、政治的に不活発になることで国家主義が受容されてきた」のと対照的に、米国では「中間層が減ったことで、その改善を求める気運によって国家主義が台頭した」のです。言い換えると、正反対の端緒が類似した結果をもたらしたといえるでしょう。

米国社会の液状化

その一方で、社会のなかで浮遊する者が増え、結果的に結束や団結が失われつつある点で、米国は中国とほぼ同じといえます。

もともと各地からの移民によって建国された米国では、中国と対照的に、個々人が自発的に組織に参入することがむしろ当然でした。個々人はそれぞれキリスト教会やその関連団体(YMCAなど)、地域のスポーツクラブ、職業団体、趣味や学術団体など、さまざまな組織に参加し、それらを通じて自分たちの意見や要望を政治に反映させようとします。500万人以上の会員を抱え、銃器取り締まりに否定的な全米ライフル協会(NRA)は、その典型です。米国社会に色濃くみられる、各種の団体が競い合うように林立するあり様は、政治学において多元主義と呼ばれます。

しかし、近年では米国でもやはり「浮遊者」が増えつつあります。例えば、米国社会で最も基礎的な組織はキリスト教会に代表される宗教団体ですが、それに定期的に通う人は減少し続けています。ギャラップ社の調査によると、1956年には「過去1週間に教会に行った人」は49パーセントでしたが、2016年には36パーセントにまで下落しています。

米国の政治学者R.パットナムは、1995年の「ひとりでボウリングをする」という論文で、1980年から1993年までの間にボウリング人口が10パーセント増えたにもかかわらず、クラブに所属する人は40パーセント減少したと報告しています。そのうえで、あらゆる行為の個人化が進む社会では、他人に対する信頼感が低くなりがちで、それは政府への不信感に結びつきやすく、結果的に政治的な不活発に至ると論じました。

中間層の衰退に象徴されるように格差が拡大し、それにつれて社会全体に憎悪や不信感が増す状況のもとで、自発的な組織に加入しない個人が増加することは、保護欲求などを満たすために、それらの中間にある団体をバイパスして国家と自らを直結させた視点をもちやすくしがちです。つまり、浮遊者の増加は「米国第一」を掲げ、その短期的利益のためには他国からの評価や少数者の権利を無視しがちなトランプ政権の台頭を促したといえるでしょう。

リアルな人間関係は回復できるか

こうしてみたとき、中国で民主化が進まないことと、米国でトランプ政権が生まれたことには、浮遊者が少なからず影響を及ぼしているといえるでしょう。ただし、国家主義の潮流は中国と米国に限ったものではありません。それは厳しさを増す国際環境の結果であると同時に、新たな緊張や対立をもたらす原因ともなっています。いわば、個人がバラバラになっていくのと連動して、世界の底が抜け始めているといえるでしょう。

独立から間もない19世紀に米国を視察したフランス人裁判官で、後に大著『アメリカのデモクラシー』を著した哲学者でもあるアレクシ・ド・トクヴィルによると、当時の米国人はそれぞれの地域の問題を寄り集まって協力して解決するなかで、単純に多数決で物事を決めることが各自の自由を脅かすことがあることを学んでいました。いわば「自由の味に慣れる」ことが、国家主義や専制を免れる道であるとトクヴィルは示したといえます。

日本でも年代間や地域間の格差は大きい一方、限界集落が増え、都会では近隣との付き合いも疎遠になりがちで、浮遊者が増え続けています。ソーシャルネットワークが全盛の現代において、その利点を活かしつつ、リアルな人間関係をいかに築くかは、個々人レベルだけでなく、一国単位、果ては国家間の関係にまでおよぶ課題であり、日本もそれと無縁でないといえるでしょう。