桐生悠々の「関東防空大演習を嗤う」を現代語訳「敵爆撃機を中間迎撃せよ!」

桐生悠々が昭和8年に信濃毎日新聞の社説コラムで書いた「関東防空大演習を嗤う」は、空襲を想定した防空訓練の無意味さを説き、これに反発した在郷軍人協会の言論弾圧によって退社に追い込まれたことで知られています。後の太平洋戦争で関東は空襲によって灰塵と化し、桐生悠々の主張は正しかったと謂われていますが、このコラムの主要な論旨が詳しく紹介されることはあまりありませんでした。

初出が昭和8年と古く著作権が切れている為に全文が青空文庫で読めますが、少し古い時代の言い回しなので読み難いところがあります。そこで現代風の簡易な言い回しに直した上で、主張の各所を解説してみたいと思います。

「関東防空大演習を笑う」 桐生悠々 (現代語訳)

1. 防空演習は以前に大阪でも行われたが(昭和3年)、昨日9日から行われている関東防空大演習はその名のように東京付近一帯にわたる関東の空で行われ、参加した航空機の数も非常に多く実に大規模なものだった。そしてこの演習はAK(現在のNHK東京ラジオ第1放送)を通して全国に放送されたので、東京市民は元より国民は、もしこれが実戦であったならばその被害は甚大で惨状に言葉も出ないことを想像し痛感しただろう。というよりも、こうした実戦が将来決してあってはならないことを痛感しただろう。それと同時に、私たちは将来このような実戦が有り得ないこと、従ってこのような架空的な演習を行っても、実際にはさほど役に立たないだろうことを想像する。

2. 将来もし敵爆撃機を帝都の空に迎え撃つようなことがあったならば、人心は戦意を喪失し、敵に講和を求める事を余儀なくされるのではないだろうか。何故なら、このような条件の場合では我が軍の戦闘機を総動員して敵爆機を迎撃しても全てを撃墜することは難しく、その中の2~3機はどうしても迎撃を免れて帝都の上空に到達し爆弾を投下してしまうからだ。撃ち漏らした敵機から爆弾の投下により、木造家屋の多い東京市は一挙に焼き払われてしまうだろう。どれだけ冷静に沈着にと言い聞かせても、また平時から訓練されていようと、まさかの時には恐怖の本能はどうする事も出来ず、逃げ惑う市民は狼狽し、投下された爆弾が火災を起こした箇所外にも各所に火の手が上がり、阿鼻叫喚の修羅場となり、関東大震災当時と同様の惨状を呈するだろうとも想像される。しかも、こうした空襲は何度も繰り返される可能性がある。

3. だから、敵爆撃機を関東の上空で迎え撃つということは我が軍の敗北そのものである。この危険以前に我が軍の戦闘機は途中でこれを迎え撃って撃墜するか撃退しなければならない。戦時通信の、そして無電が発達した今日、敵機の襲来は早期に我が軍が探知することが出来るだろう。探知できればその機を逃さず、我が軍の戦闘機は中間で迎撃しなければならない。日本海沿岸、太平洋沿岸で迎え撃ち、断じて敵爆撃機を日本の領土の上空に出現させてはならない。想定される敵国の爆撃機の航空経路は既に定まっている。従ってこれに対する防御も、既に定められていなければならない。予想される航空経路が幾つかあるにしても、その方向は概ね予想できるのだから、これに対して水も漏らさぬ防御方法を講じ、敵爆撃機を断じて我が国の領土に侵入させてはならない。

4. こうした作戦計画の下に行われるべき防空演習でなければ、どれだけ大規模に何度もやろうとも実戦には何等の役にも立たないだろう。帝都の上空で敵爆撃機を迎え撃つような作戦計画は、最初からこれを予定するならば滑稽そのものだ。やむを得ず行うならば、戦争の勝敗の運命を決すべき決戦を想定するものであらねばならない。それは壮観とはいえ、要するに一大パペットショー(人形劇)に過ぎない。特にそれが夜間空襲であるならば、灯火管制で消灯し備えるようなことは却って市民を狼狽させることになる。科学の進歩は灯火管制など無意味なものとするだろう。何故なら今日の科学は、機体の飛行速度と風向と風速を計算して目標の地点まで正確に飛行することが可能で、ロボットがこれを操縦していても予定地点で正確に爆弾を投下することが出来るからだ。この場合、灯火管制を行って市民の不安を増大させるようなことは滑稽でなくて何だろう。

5. 特に以前に私たちが本紙「夢の国」欄で紹介したように、近代的科学の驚異的な進歩は赤外線を戦争に利用することになるだろう。赤外線を利用すれば夜間に敵軍の所在を探知し撃破することが容易になる。こうした観点からも、市街地の灯火管制は意味を持たなくなるだろう。要するに、第一次世界大戦の航空戦でツェペリン飛行船のロンドン空襲が示したように、空襲した側の勝ちであり空襲された側の負けとなる。故に、空襲を受ける前に敵機を撃退することが防空戦の第一義でなくてはならない。

(※解説は段落を順番に追うのではなく前後します。)

第三段落:「敵爆撃機を関東の上空で迎え撃つということは我が軍の敗北そのものである。この危険以前に我が軍の戦闘機は途中でこれを迎え撃って撃墜するか撃退しなければならない。」

桐生悠々がこのコラムで訴えた主要論旨は「市街を守らなければならないのに、その真上で戦っていては被害をゼロにすることは不可能だ。だからもっと前の中間地点で敵爆撃機を迎撃し、爆弾が投下される前に全て撃退することが防空戦の第一義でなくてはならない。民間防衛訓練など不要である」というものです。実は戦争行為を否定するものではなく、むしろ積極的な防空戦闘を推奨するものでした。最初の第一段落にある「このような実戦があってはならない」とは第二段落と第三段落で説明されてあるように、市街地上空の迎撃戦に限定されたものだったのです。

しかし昭和8年の時点で軍事専門家ではない桐生悠々が書いたこのコラムは、後の世の私達から見ると間違いや矛盾が多く見受けられます。それは書かれた時代を考えれば当然のことですが、このコラムは当時の目線から見ても極論と言えるものでした。「敵爆撃機を関東の上空で迎え撃つということは我が軍の敗北そのものである」という部分だけを切り出せば、後の太平洋戦争の状況を言い当てている為にここだけが強調されることが多いのですが、コラム全体を通して読むとこれは戦争の勝敗の事を意味していないと分かります。

第五段落:「第一次世界大戦の航空戦でツェペリン飛行船のロンドン空襲が示したように、空襲した側の勝ちであり空襲された側の負けとなる」

桐生悠々は最後の五段落目でこう書きます。しかし歴史的な事実として第一次世界大戦でイギリスは最終的に戦争に勝利しました。つまり彼がここでいう勝ち負けとは戦争全体の勝敗の事ではなく「一発でも被害を出したら負けである」という、強い精神論の現れなのです。被害をゼロにするような戦いを最初から諦めているようでは敗北主義である、被害をゼロにする戦い方でなければ意味が無い、そして被害が出なければ民間防衛訓練など必要ない。

しかし現実ではイギリスは二度目の世界大戦でも苛烈な爆撃を受け、V1巡航ミサイルやV2弾道ミサイルの攻撃までも経験し、大きな損害を出しながらもまたしても戦争に勝利しました。戦争に勝利したイギリスでは民間防衛訓練は被害を減少させた効果があると認められています。民間防衛訓練を全否定した桐生悠々の主張は後の太平洋戦争で関東が灰燼に帰した事を見れば一見正しいように見えますが、イギリスの事例を知ればまた違った見方が出来るでしょう。

第五段落:「近代的科学の驚異的な進歩、赤外線が利用されれば灯火管制は無意味となる」

五段落目の科学技術の進歩を予測したこの主張は、現代ならば全く正しい主張です。しかし昭和8年当時では夜間の灯火管制は夜間爆撃を避ける有効な手法であったことも確かですし、後の太平洋戦争でも爆撃機用に赤外線暗視装置は実戦配備されておらず、B-29爆撃機が爆弾投下地点を間違えることはしばしばあったので、灯火管制は有効でした。

第四段落:「今日の科学は、機体の飛行速度と風向と風速を計算して目標の地点まで正確に飛行することが可能で、ロボットがこれを操縦していても予定地点で正確に爆弾を投下することが出来る」

四段落目に書かれてあるこの部分は「今日」と書かれてあるので昭和8年当時の技術での話になりますが、これが桐生悠々の「夜間の民家の灯火管制など無意味である」という主張の根拠の部分です。結論から言えば完全に間違っています。自動操縦だけで暗闇の中で何も確認せずに辿り着けるのは大雑把な位置が限界で、正確な爆撃など到底できません。この部分の技術的な過信は、桐生悠々がその分野で全く詳しくなく、飛行機が兵器として使われるようになってからまだ日が浅い当時では仕方がない事でした。

第三段落:「戦時通信の、そして無電が発達した今日、敵機の襲来は早期に我が軍が探知することが出来るだろう」

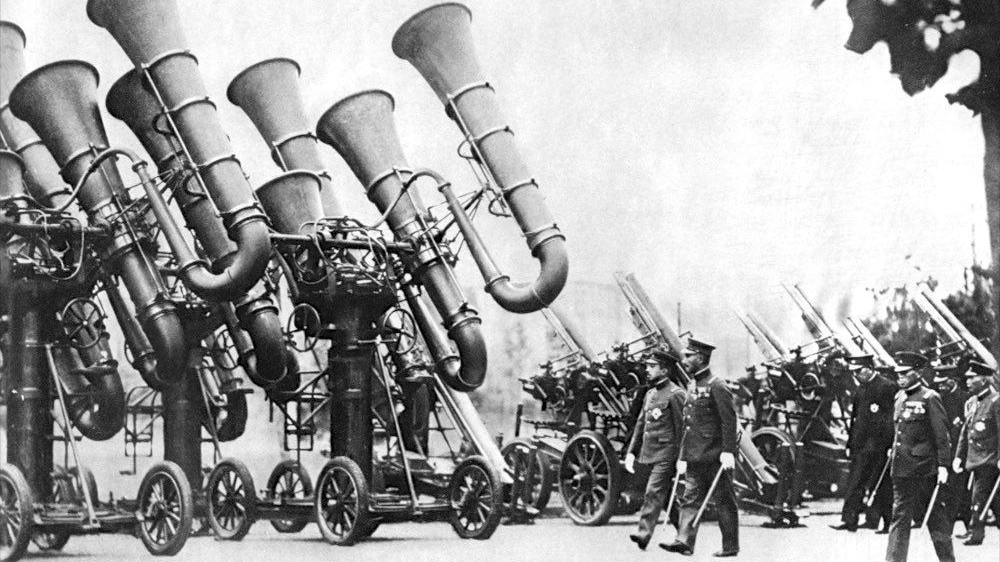

三段落目に書かれてあるこの部分も「今日」と書かれてあるので未来予測した箇所ではありません。つまりこれはレーダーの登場を予想したものではなく、単純な無線による通信連絡の事を指しています。昭和8年当時では軍事用レーダーの登場などは全く予想できなかったのでしょう。八木・宇田アンテナの基礎理論は大正14年に発表されていますが、日本では軍部ですら太平洋戦争に入るまではレーダーの有用性に気付いていなかったのですから、民間人が気付いていないのは当然です。では情報は無線で伝えるとして、敵爆撃機の発見は当時の技術でどうやっていたかというと、目視および機体のエンジン音を探知する聴音でした。巨大な九〇式大空中聴音機は昭和7年採用で、当時の最新鋭対空探知機材だったのです。

三段落目で「敵機を我が領土に侵入させてはならない」と唱えていながら洋上での迎撃には全く触れておらず、日本海沿岸、太平洋沿岸とわざわざ岸を防衛ラインに設定しているのは、洋上を進撃する敵爆撃機を発見する手段を桐生悠々は思い付けなかったのでしょう。当時の技術では洋上では警戒機を出して空中で目視で発見するしかありませんが、夜間には見えずどうしようもありません。巨大な聴音機は夜間に見えない爆撃機を音で警戒する役割なのですが探知範囲は狭く、都市の周囲に配備して探照灯と共に高射砲の対空射撃を支援する使い方なので、市街地よりもっと前で迎撃する役には立ちません。仮に船に搭載して洋上に広くまばらに展開してもほとんど役に立たないのです。

広い洋上を警戒するには探知距離の長いレーダーが必要でした。しかしまだこの時代にはありません。桐生悠々がこのコラムで唱えていた可能な限り前方での空中迎撃は、当時の技術では困難だったのです。後の太平洋戦争でも満足な性能を持つ長距離探知レーダーは十分な数を用意できませんでした。

第二段落:「将来もし敵爆撃機を帝都の空に迎え撃つようなことがあったならば、人心は戦意を喪失し、敵に講和を求める事を余儀なくされるのではないだろうか」

二段落目に書かれてあるこの部分は、戦略爆撃理論で有名なイタリアの軍人ジュリオ・ドゥーエに強い影響を受けていることがはっきり見て取れます。ドゥーエの理論は「開戦と同時に無差別戦略爆撃で敵国市民を大量殺傷し、戦意を喪失させて戦争に勝利する」というもので、毒ガス爆弾の使用にも触れていました。当時この理論は広く知られていたので、桐生悠々はそのまま言及したのでしょう。この苛烈な無差別爆撃の恐怖が一機たりとも敵機を侵入させてはならないという主張に発展していったのだと思います。

これは後の世の東西冷戦時代の核戦争の恐怖に近いものがあったと想像が出来ます。つまり軍事専門家ではない新聞記者がごく自然に思い至った感情であると思うのです。しかし桐生悠々が書いたコラムは歴史的に軍事的に正しかったとは言えません。爆撃で焼かれ負けた日本だけを見れば正しいと思い込みがちです、しかし同じように爆撃で焼かれながらも勝利したイギリスの事例と見比べて評価しなければならないでしょう。

まとめ:「敵爆撃機を中間迎撃(インターセプト)せよ!」

これで桐生悠々の「関東防空大演習を嗤う」を全ての段落で大まかに解説出来ました。桐生悠々はこのコラムで明確に「敵爆撃機を中間迎撃せよ!」と唱えていました。しかしそれが当時の技術では難しい事に薄々、気付いていたのではないかと思えます。主張の一部に苦しい部分が幾つか見受けられるからです。そして敵爆撃機を市街地到達前に空中で完全撃滅することは、当時どころか後の第二次世界大戦でも、太平洋でも欧州の戦いでも実行は困難な事でした。これを全て認めてしまうと、「市街地で被害が出ても空襲に耐え忍んで勝利を目指そう、イギリスの様に」という結論になってしまいます。桐生悠々はそれを認めたくなかったのです。戦争で市民が殺傷される未来はあってはならない、その強い思いが現れたコラムだったと思います。

その上で桐生悠々はこのコラムで戦争そのものは否定していませんでした。迫り来る敵を迎撃しろと唱えていました。にもかかわらず軍の面子を潰したと桐生悠々は言論弾圧されました。もっとも非難されるべきは当然、言論弾圧をした側です。ただし桐生悠々の主張も全て正しかったとはとても言えないですし、彼のコラムの主張の根幹に組み込まれた、苦悩の中から生まれたであろう「敵爆撃機を市街地への到達前に全て撃墜か撃退せよ」を無視して紹介するのは、都合の悪い部分に蓋をする行為ではないでしょうか。

敵機を関東の空に、帝都の空に、迎え撃つということは、我軍の敗北そのものである。この危険以前に於て、我機は、途中これを迎え撃って、これを射落すか、またはこれを撃退しなければならない。

桐生悠々の「関東防空大演習を嗤う」はこの第三段落冒頭の部分で論旨が要約されます。ここから少しでも削れば論旨は変わってしまいます。