「危険なトイレ」と「安全なトイレ」は何が違う? 女性専用トイレ廃止問題を「犯罪機会論」から考える

「トイレは犯罪の温床」とよく言われる。ではどの程度深刻なのか。

残念ながら、トイレでの犯罪に限定した公式統計はないので、トイレで起きる犯罪の典型である性犯罪に焦点を当ててみよう。

法務省の犯罪被害実態調査(2019年)によると、16歳以上の大人が受けた性被害は、警察が把握した事件の実に7倍だった。とすれば、子どもを含めて推計すれば、警察が知ることができた性犯罪は、全体の1割にも満たないことになる。確かに、これは深刻だ。

だからこそ、海外では、トイレが「犯罪機会論」に基づき設計されている。

しかし日本では、犯罪機会論が普及していない。そのため、日本のトイレは、構造上、世界で最も犯罪が起きる確率が高いと言わざるを得ない。それが、筆者が実施した100カ国に及ぶ質的調査の結果だ。

リスクとクライシスは別物

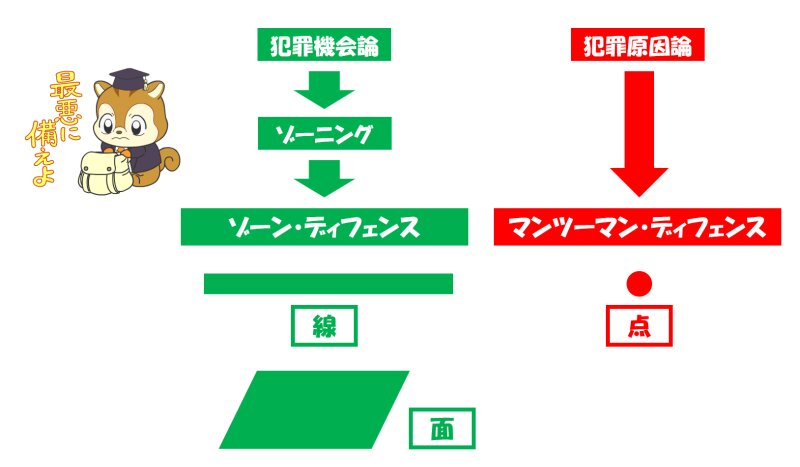

グローバル・スタンダードである犯罪機会論では、安全な場所は「入りにくく見えやすい場所」だとすでに分かっている。そうした場所では、場所で守る「ゾーン・ディフェンス」が実現しているからだ。

ゾーン・ディフェンスによって、犯罪者は犯行をあきらめる。つまり、犯罪をしたいという気持ち(動機)が、そがれるわけだ。

これは、襲われないためにどうするかという発想で「リスク・マネジメント」と呼ばれる。

海外では、犯罪機会論が、建物・公園の設計からトイレ・道路の設計まで、幅広く採用されている。

例えば、イギリスでは、「犯罪および秩序違反法」(1998年)の17条が、地方自治体に対し、犯罪防止の必要性に配慮して施策を実施する義務を課している。自治体がこの義務に違反した場合には被害者から訴えられる、と内務省が警告している。

日本にも、そうした犯罪機会論に基づく法律があれば、多くの犯罪を防げると思うのだが、どうだろう。

日本には、犯罪機会論に基づく法律がないので、対策が防犯ブザーや護身術など、個人で防ぐ「マンツーマン・ディフェンス」ばかりになる。これは、襲われたらどうするかという発想で「クライシス・マネジメント」と呼ばれる。

リスクは「危険」であり、犯罪が起きる前の話だが、クライシスは「危機」であり、犯罪はすでに起きている。

場所で守る「ゾーン・ディフェンス」と、個人で防ぐ「マンツーマン・ディフェンス」の違いを整理すると次のようになる。とりわけ、互いに入りにくい状況を作るには、ゾーニング、つまりスペースによる「すみ分け」が有効だ。

海外型のゾーン・ディフェンスは、「線」や「面」で守るという発想だが、日本型のマンツーマン・ディフェンスは、「点」で守るという発想だ。

防犯カメラを設置するときも、日本では「点」で設置場所を決めることが普通だが、海外では「線」や「面」でシミュレーションをした上で、設置場所を決めている。

トイレの設計を議論する場合にも、リスクとクライシスは、しっかり区別しておく必要がある。なぜなら、襲われたトラウマはとても深刻で、一生消えないことも多いからだ。

一度でもトイレで性被害に遭った人は、公衆トイレが怖くて使えないという。襲われないための設計、つまりリスク・マネジメントが求められる所以である。

実際、海外で犯罪機会論が普及した背景には、被害者たちの運動があった。「自分と同じような被害者を二度と生まないために、犯罪機会論の導入を」と被害者たちが訴えたのだ。

防犯環境設計のトイレ

では、「犯罪機会論」に基づくトイレとは、どういうものか。なお、こうしたハード面の取り組みは「防犯環境設計」と呼ばれ、ソフト面の取り組みである「割れ窓理論」と犯罪機会論の「車の両輪」をなす。

犯罪機会論を採用した海外のトイレは、通常、4つのゾーンに分かれる。

男女別の身体障害者用トイレが設置されることもあれば、男女それぞれのトイレの中に障害者用個室が設けられることもある。

利用者層別にゾーニングされ、犯罪者が被害者を追尾しにくく、紛れ込みにくいトイレは安全だ。キーワードで言えば、「入りにくい場所」が当てはまる。

例えば、韓国・天安駅のトイレ(写真)にも、左手前から男子用、女子用、右手前から男性身体障害者用、女性身体障害者用、と4つのゾーンがある。

しかも、被害に遭いやすい女性のトイレは、女性の後ろからついてきた男性が、ずっとついて行くことができないように、奥まったところ(=入りにくい場所)に配置されている。

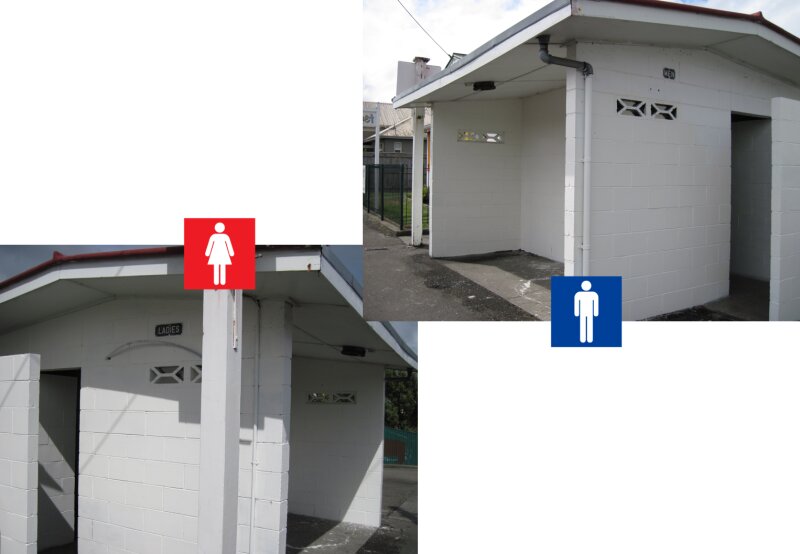

また海外では、男子トイレの入り口と女子トイレの入り口が、かなり離れていることも多い。

例えば、ニカラグアの首都マナグアのトイレ(写真)は、男性用と女性用の入り口が左右にかなり離れている。

このデザインなら、男性の犯罪企図者が女性の後ろからついていき、一緒に個室に入り込む手口を防げる。男性が女子トイレに近づくだけで目立ち、前を行く女性も周囲の人も、おかしいと気づくからだ。

こうした原理原則は、以下のように、世界各国で見られる。

多様性を確保するために

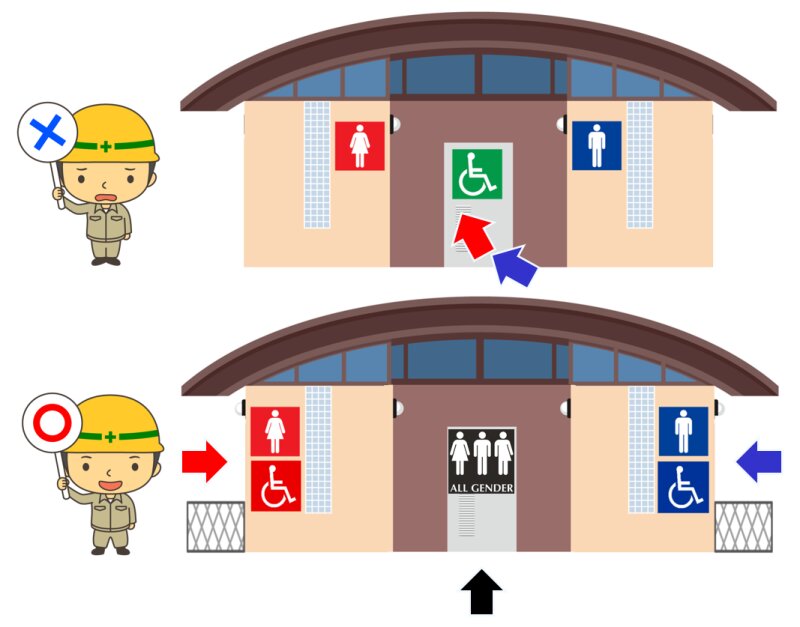

これが「犯罪機会論」に基づくデザインだ。

これに対し、男女別のないトイレ(オールジェンダートイレ)だけでいいという意見がある。男女別にしても、男性が男性を襲う性犯罪を防げないというのだ。

しかし、この意見は、原則に例外で反論しているので、議論のルール違反である。これを認めてしまうと、「その例外にも例外がある」「その例外の例外にも例外がある」といったように、議論が無限に続いてしまい、結論に収れんできないからだ。

さらに、男性が女性を襲う性犯罪が圧倒的に多いのは、データが示す事実である。例えば、強制わいせつのデータ(2022年警察庁統計)によると、犯罪者の99%が男性で、被害者の96%が女性だ。

この現実は、データだけでなく、生物学からも支持されている。というのは、犯罪へと向かわせる最強の生物学的リスクファクターはY染色体(男性にする遺伝子)だからだ。これによってもたらされるテストステロン(男性ホルモン)は、他者への攻撃性を高めることが確認されている。

中国には「ニーハオトイレ」と呼ばれる、個室がなく、用を足しているときに隣の顔が見えるトイレがある。それでも、男女の区別だけはある。やはり、これが原理原則なのだ。なお、ニーハオトイレは急速に消えつつある。

別の反対理由として、日本は海外に比べて犯罪率が低いので、犯罪機会論の採用は不要という意見もある。

しかし、この意見は、供給サイドの「犯罪機会論」に、需要サイドの「犯罪原因論」から反論しているので、やはり議論はかみ合わない。

犯罪の機会があっても、その機会を需要しなければ、犯罪が起きないのは当然である。価格が需要と供給で決まるのと同じだ。

つまり、日本人が、今後も、昭和時代のように、道徳心が高く、犯罪の機会をつかもうとしなければ、犯罪機会論は不要である。しかし、近頃の「ピンポイント強盗」などを見ていると、道徳が通用しない人が増えていると思えてならない。

要するに、日本人の意識が欧米化すればするほど、欧米で有効性が確認されている犯罪機会論が必要になってくるのだ。

また、日本は海外に比べて犯罪率が低いというのも、あくまでも認知件数の話である。日本型の集団では、セクハラ、パワハラ、いじめ、体罰、食品偽装、建築偽装、贈収賄、談合などが隠蔽されやすく、そうなれば、被害届が出されず、統計には載らない。

したがって、集団内の犯罪(暗数)+集団外の犯罪(認知件数)の合計で見れば、犯罪率は、日本と海外で大きくは変わらないかもしれない。前述したように、性犯罪の暗数は膨大である。

さらに、そもそも、多様性を高めるために、女性専用トイレを廃止してオールジェンダートイレを設置するというのは、自己矛盾を起こしている。多様性を高める名目で、画一性を高めてしまうからだ。

しかし、日本では「みんなで一緒に」という精神論が強いので、女性専用トイレの廃止にも違和感を持たないのかもしれない。言い換えれば、多様性を犠牲にして画一性を高めることに抵抗感がないのかもしれない。

トイレだけでなく、公園のゾーニングができていないのも、世界で日本ぐらいなので、犯罪機会論の普及には越えるべきハードルが多い。

もっとも、犯罪機会論の先進国イギリスでも、一時期、女性専用トイレを廃止する動きがあった。しかし、昨年7月、ケミ・バデノック平等担当大臣が、すべての新しい公共の建物には、男性と女性のトイレを別々に設置する必要があると明言した。

やはり、まずは「犯罪機会論」に基づき、多様性を確保するゾーニングされたトイレを作り、その上で付加的にプラスワンとしてオールジェンダートイレを設置するのが望ましい道筋だ。この順番なら、オールジェンダートイレは多様性を高めることになる(下図参照)。

多様性を確保するにはハード面の「区別」が必要で、それはソフト面の「差別」とは別次元の話だ。見えるところを画一化しても、見えないところの差別の解消にはつながらない。むしろ、差別を覆い隠すことに役立ってしまう。

もちろん、犯罪機会論を導入したからといって、犯罪を100%防げるわけではない。しかし、「犯罪機会論を無視した場所」に比べれば、「犯罪機会論を採用した場所」の犯罪率は確実に低下する。犯罪は確率論的な現象なので、「犯罪の機会を減らす努力は必ず報われる」と言っていい。

ゆめゆめ、精神論や感情論に流されず、科学的・論理的に考えられるよう、「犯罪機会論」という原理原則を忘れてはならない。