愛知の明治用水頭首工 ようやく見えてきた「水みち」と漏水のメカニズム

大規模漏水の発生で全国的な話題となった愛知県豊田市の明治用水頭首工。5月の漏水確認から2カ月半が過ぎ、供給が一時停止されていた農業用水も平年並みの取水量の確保にめどは付いた。一方、漏水の根本的な原因調査はまだ続き、本格復旧は数年単位の時間がかかると見込まれるが、漏水発生のメカニズムはおおよそ見えてきた。7月26日に開かれた農水省の復旧対策検討委員会に出された資料を基に、独自のドローン画像とグラフィックを交えて解説したい。

川底に「エプロン」と呼ばれるコンクリートと鉄矢板

漏水について触れる前に、もともとの頭首工の構造について確認してみよう。

明治用水頭首工は、豊田市を南北に流れる矢作川を長さ約167メートルの堰でせき止め、たまった水を取水口を通して並行する用水に流し、周辺の農工業に活用するための構造物だ。

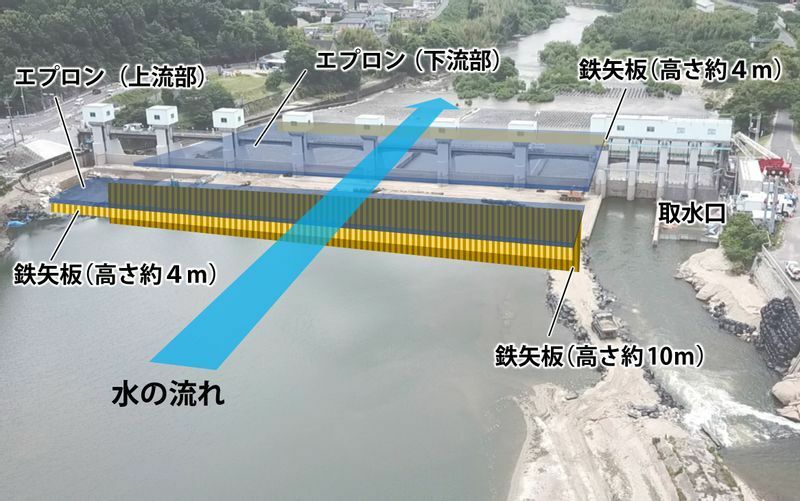

頭首工の中でも「フローティングタイプ」という形式で、土砂の上に「エプロン」と呼ばれる板状のコンクリートが張られ、その間に開閉ゲートや堰柱(上部に箱型のゲート操作室が載る)などの主要な構造部が立つ形になっている。

エプロンは堰柱から上流側に20メートル、下流側に36メートルの距離で張られている。その下に鉄の矢板が川を横断するように約4メートルの高さと約10メートルの高さで3列分打ち込まれ、川底の土砂が流れ出さないようになっている。普段は水面下で見えない部分のため、ドローン画像にグラフィックを重ねてみると以下のようなイメージになる。

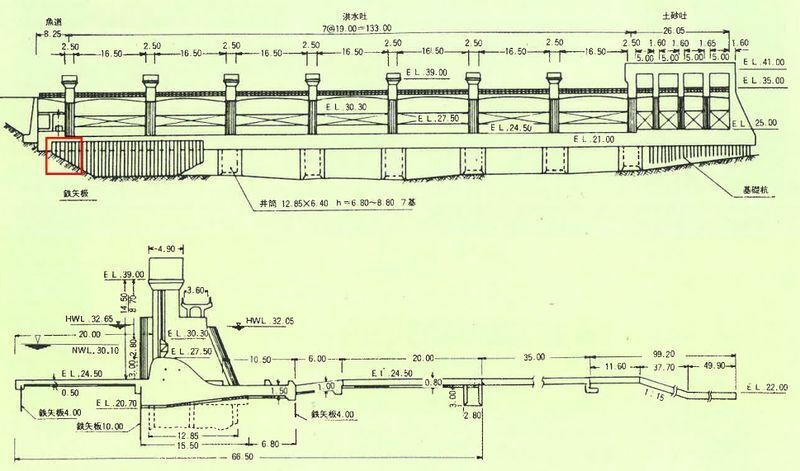

鉄矢板は左岸の途中までしかなかったと判明

ただ、今回の漏水後の調査(磁気探査)で、左岸部分には鉄矢板が途中までしかないことが分かった。その理由について、東海農政局の担当者は「(現在の頭首工を建設した1950年代)当時の技術では左岸の端まで打ち込めなかった」などと説明した。矢板が端まである図面も残っている(下図)が、実現できなかったようだ。それが結果的に大きな「弱点になった」と、復旧対策検討委員長の石黒寛・三重大学名誉教授は26日の記者会見で指摘した。

その上で、委員らが検証している漏水メカニズムの案は以下のようなシナリオだ。

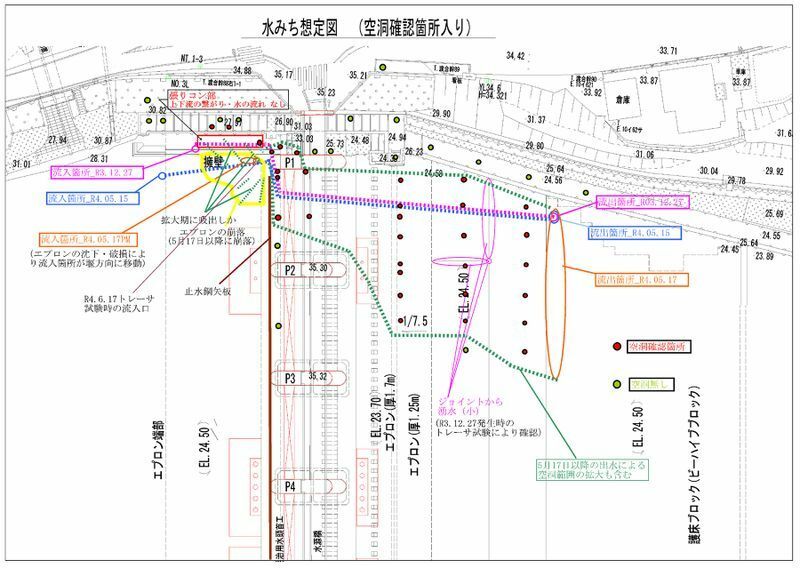

昨年12月から3つの段階で水みちが発達

最初に漏水が確認されたのは昨年12月27日。堰から上流15メートルほどの護岸側のコンクリート側壁(張コン)下部から水が流出していた。側壁の裏側を通り、堰下部の矢板のない部分を抜けて下流への「水みち(パイピング)」ができたと考えられる。(下図のピンク色のルート)

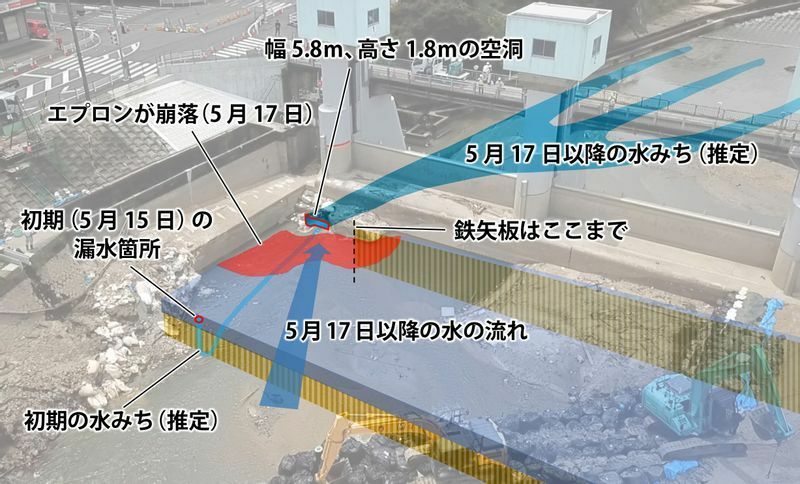

その際は薬剤を注入するなどして水を止められたという。しかし今年5月15日、今度は堰から上流20メートルの水面に渦巻ができ、再び漏水していることが確認された。これはちょうどエプロンと土砂の境目に当たる位置で、新しい水みちはそこから始まってエプロンの下を通り、矢板のない部分から下流に抜けたとみられる。(上図の青色のルート)

エプロンの崩落で堰下部に隙間ができる

この漏水地点には砕石などを投入したが、漏水は止まらなかった。すると2日後の5月17日、左岸の角に当たる部分のエプロンが広範囲に崩落。側壁や堰の下部に隙間ができ、水はエプロンの上から堰下部の水みちに直接流れ込むようになった。その結果、水の流出量がケタ違いに多くなり、下流での噴き出しも数十メートルの範囲に広がった。(上図のオレンジ色と緑色の説明書き)

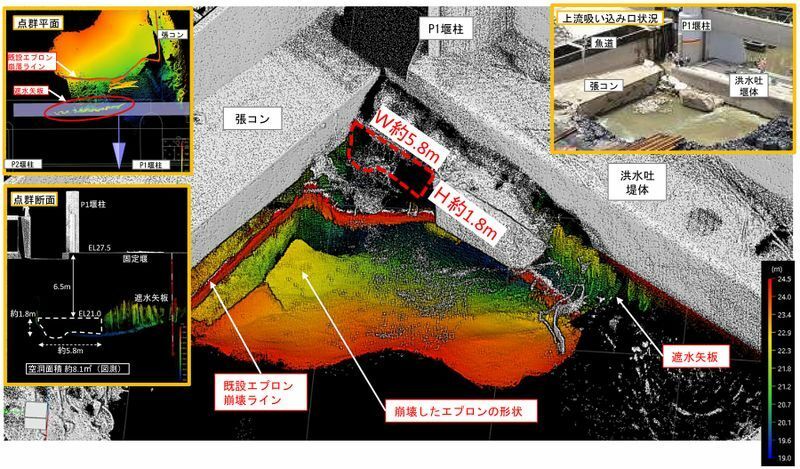

エプロンの崩落部分は水の流れが激しく、東海農政局も目視はできていないというが、音響センサーでの計測はできている(下図)。それによって最も左岸側の堰柱の下に、幅約5.8メートル、高さ約1.8メートルの空洞があることが分かった。つまり、こうした規模のトンネル状の水みちがエプロンの下部にでき、エプロンは下に支えるものがなくなる形で崩落したと考えられる。

以上の状態をグラフィックで表すと、下のようなイメージになるだろう。

今後の設計手法や同様施設の点検に影響も

鉄矢板がなかったことは、この頭首工固有の問題といえる。

東海農政局は、矢板がなくても計算上の安定性は確保されており、設計の欠陥や「手抜き工事」などではなかったとする。しかし、潜在的な「弱点」であったと分かったことで、今後の設計手法や同様の施設の点検にも影響するだろう。

一方、エプロンの崩落は、コンクリートの老朽化も関係しているのかもしれない。そもそも昨年12月の漏水も側壁の隙間から起こっており、全体的なコンクリート強度の確認は必要になるのではなかろうか。

検討委員会は今回の調査結果やメカニズム案をさらに詳しく検証し、9月中下旬に開く次回の会合で一定の見解を出す方針だという。

左岸を中心とした応急対策工事は7月末までの予定だったが、大雨や増水の影響で遅れが発生し、8月末までの予定に延長されている。