今冬一番の寒気が南下し日本海側で大雪 記録的な豪雪はほぼ黒潮大蛇行期間

今冬一番の寒気が南下

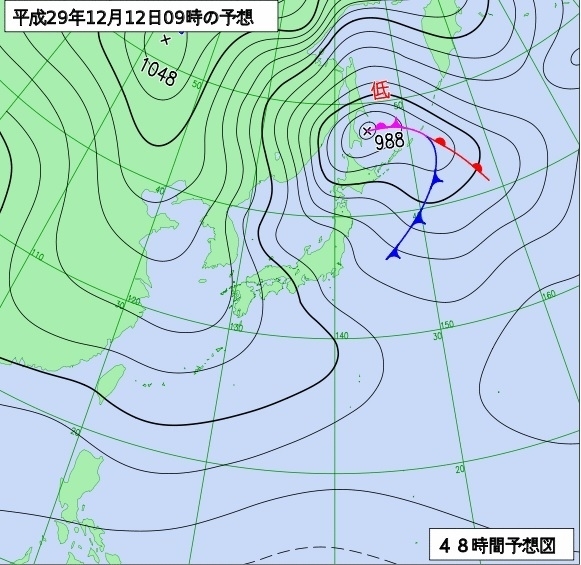

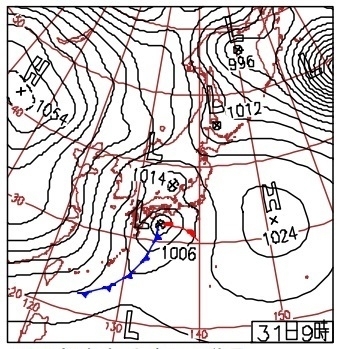

北日本を低気圧が発達しながら通過し、北日本の上空約5000メートルには氷点下36度という今冬一番の寒気が南下し、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となります(図1)。

このため、全国的に寒い一週間になりそうです。東京都心や大阪でも最低気温が1から2度という、霜も降りれば氷も張るという冷え込みになります(図2)。

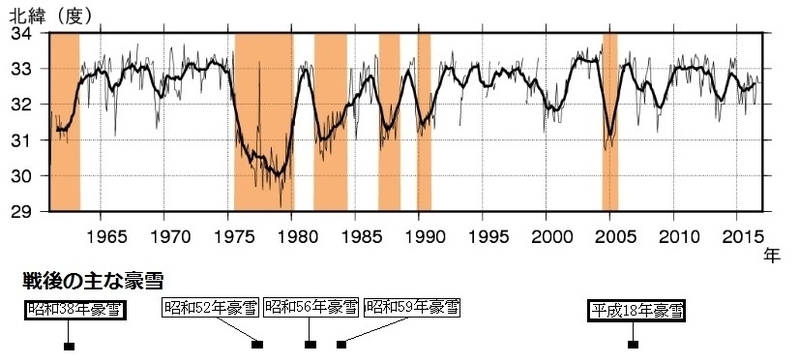

海と大気は相互作用をしており、その関係は解明されたわけではありませんが、黒潮大蛇行がおきているとき、黒潮だけでなく、地球の海洋全体、地球の大気全体も通常とは違っていると考えられます。黒潮大蛇行がいつまで続くかはわかりませんが、過去の記録的な「豪雪」は、ほとんどが黒潮大蛇行の期間と重なるか、その直前か直後です。

そして、現在、平成29年8月に発生した黒潮大蛇行が継続中です。

豪雪と黒潮大蛇行

著しい災害が発生した顕著な大雪現象を「豪雪」といい、一般的には「五六豪雪」など、いろいろな豪雪が言われています。しかし、気象庁が命名したのは、「昭和38年1月豪雪」と、「平成18年豪雪」の2つだけです。それだけ2つの豪雪が顕著だったわけですが、「昭和38年1月豪雪」は黒潮大蛇行期間中、「平成18号豪雪」は黒潮大蛇行が終わった4ヶ月後です。

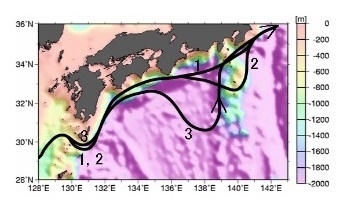

黒潮は、気象庁の分類では、非蛇行期間(接岸)、非蛇行期間(離岸)、大蛇行期間という3つの流れ方があります(図3)。そして、非蛇行期間(接岸・離岸)と大蛇行期間を定期的に繰り返しています。

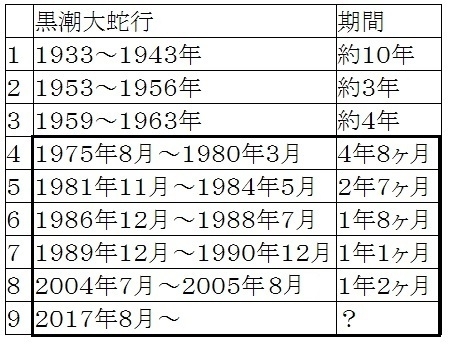

黒潮の大蛇行が最初に発見されたのは昭和8年(1933年)ですが、黒潮の蛇行が詳細にわかるようになったのは、昭和50年(1975年)8月の大蛇行からで、この時から月単位で黒潮大蛇行を把握しています(表)。

図4は、東海沖における黒潮流路の最南下緯度の経年変動を示したものですが、東海沖における黒潮流路が大きく南下している期間が黒潮大蛇行の期間です。

黒潮大蛇行はしばらく続く

黒潮の大蛇行は、発見当時、「黒潮異変」と呼んでいました。しかし、一時的な異変(異常)ではなく、しばらく続く安定した流れであることが分かったことから、現在は「黒潮大蛇行」と呼ばれています。

大蛇行の原因については、今でもはっきりしたことはわかっていませんが、黒潮大蛇行が起きると、黒潮に乗って日本近海にやってくるいわしやかつおなど、回遊魚が沿岸から遠く離れてしまうため、例年の漁場ではとれなくなりますし、遠くなった漁場に向かうには時間と漁船の燃料がかかるなど、漁業は大打撃をうけ、魚の価格上昇が家計を襲います。異変という一時的なものではありませんので、家計直撃という影響は長く続きます。

黒潮の大蛇行が起き、黒潮の一部が分離して、関東から東海の沿岸を東から西へ流れ込むようになると、沿岸の潮位が10~20cm上昇し、低地は浸水の可能性が高まります。そして、台風が接近し、高潮が発生するときには、黒潮大蛇行で生じた潮位上昇が上乗せになりますので、非常に危険となります。

黒潮大蛇行は海の異変だけでなく、気象にも影響をあたえますので、その動向には注意が必要です。黒潮の大蛇行が起きると、黒潮の一部が分離して、関東から東海の沿岸を東から西へ流れ込むようになって渦をまきます。

この渦は、低気圧が中心部で気圧が低く周囲で気圧が高くなるように、中心部で海面が低く、周辺で海面が高くなります。このため、沿岸潮位が10~20cm上昇し、低地は浸水の可能性が高まります。また、低気圧が中心部で上昇流があるように、海の渦の中心部には下層から上層に向かって海水が動いています。海は、下層ほど温度が低いので、冷たい水があがってきて冷水塊となります。黒潮は多量の熱を運んでくれますが、この冷水魂によって気温が下がるため局地的な気候変化が考えられます。

関東地方の雪

関東地方のまとまった雪は、本州の南岸を通る、いわゆる南岸低気圧によって降りますが、冷水塊があると南岸低気圧の進路が少し南を通るようになるという調査があります。つまり、暖気があまり北上しないことから、「大蛇行の年」は雪日数が増えるということになります。

平成16年(2004年)の大蛇行のときは、12月下旬に低気圧が次々に本州南岸を発達しながら通過しています。12月29日の南岸低気圧では、東日本から東北の太平洋側では雪となり、関東各地で初雪となって高速バスでの帰省に乱れが生じています。そして、12月31日の南岸低気圧により中国地から東北地方では雪となり、埼玉県熊谷市で13cm、東京都心で2cmの積雪を観測しています(図5)。東京都心での大晦日の積雪は21年ぶりでした。

都心の雪 年越し行事、続々中止

大みそかの都心に二十一年ぶりの積雪をもたらした低気圧は、年の瀬を彩る各地のイベント、陸や空の交通に大きな影響を与えた。

東京・丸の内で十二月二十四日から開催していた「東京ミレナリオ」は、雪のため安全が確保できないとして二度目の中止となった。恒例の「大みそかカウントダウン」を予定していた「西武園ゆうえんち」(埼玉県所沢市)でも、凍結して路面が滑りやすくなる恐れがあるため中止した。催しは、年越しに合わせて約四百発の花火が夜空を彩るもので、来園者は毎年五千人に上るという。

出典:読売新聞 平成17年1月1日朝刊

黒潮の大蛇行が発生しているときは、日本海側の雪や関東地方の雪などの情報に注意が必要です。

図1、図2、図3、図5の出典:気象庁ホームページ。

図4の出典:気象庁ホームページの図に代表的な豪雪期間を加筆。

表の出典:気象庁ホームページをもとに著者作成。