教員の働き過ぎを「無視」するのはジェラシーに支配されているからかもしれない

厚生労働省(厚労省)は過労死の可能性が高くなる残業のラインを週20時間としているが、これを超えて働いている公立小学校教員の割合は3割を超え、公立中学校では6割にも達している。これを問題とする声は高まってきてはいるものの、是正のための具体策となると皆無といっても過言ではないのが現実でもある。

つい最近、中央教育審議会(中教審)の特別部会は、公立校教員の残業時間を原則月45時間以内とする指針案を了承した。月45時間なら週に11時間ほどなので厚労省の過労死ラインを超えることにはならない。しかし上限を決めたものの、それを実現するための具体策となると、前回の記事(https://news.yahoo.co.jp/byline/maeyatsuyoshi/20181207-00106852/)でも指摘したが、まったくの「机上の空論」で話にならない。

しかも中教審特別部会は、残業時間の上限を示しておきながら、「残業代」には触れようともしていない。残業代を支払わせる気などサラサラない、ようである。

一般企業に働く人たちが同じように扱われたら、きっと怒りまくるはずである。しかし、こんな扱いを教員がうけていても、一般企業に働く人たちは無関心でしかないようだ。

「教員に残業代を支払う方向を示すと、国民の猛反発が予想される」と指摘するのは、大妻女子大学の小谷敏教授である。「残業代を支払えば教員の給料はものすごく上がります。それを妬む人たちが必ずでてくるからです」、と教授は続けた。

自分たちの給料が残業代をふくめて上がることには大賛成し、それを強く要求もするけれど、教員の給料が上がることには反発するのが一般企業で働く多くの人たちだというのだ。もっと言えば、「自分たちより上の待遇になってほしくない」のが一般企業で働く人たちの「本音」なのかもしれない。

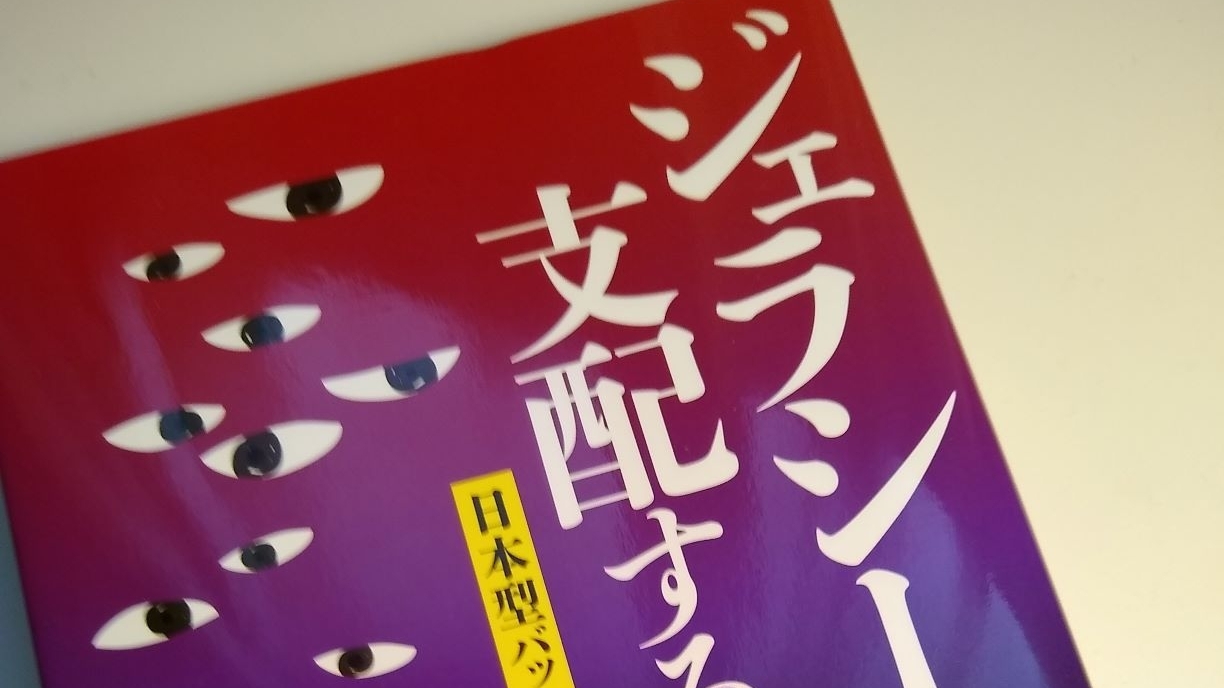

前出の小谷教授には、『ジェラシーが支配する国』(高文研)という著書がある。その「はじめに」で教授は、郵政職員の公務員的身分保障の剥奪を叫んだ小泉純一郎や大阪府市の公務員を目の敵にした橋下徹のような政治家が熱狂的な人気を博してきたと指摘して、その理由を「安定した身分と収入とを保障された公務員へのジェラシーです」と説明している。ジェラシーとは「嫉妬」だ。

公立学校の教員も公務員である。つまり、「ジェラシーをうける側」なのだ。教員の過重労働や残業代なしに多くの一般企業で働く人たちが「我関せず」の態度しか示さないのは、無意識であっても、教員に対してジェラシーを覚えているからなのかもしれない。

小谷教授も「ジェラシーをもつのは人間として自然なことです」と書いているが、まったく、そのとおりである。しかし、教員の働く環境が最悪になっているということは、子どもたちが学ぶ場である学校が最悪の状態になっているということでしかない。子どもたちのために学校環境は改善されなければならないし、そのために教員の働く環境も改善しなければならないひとつである。

それを阻んでいるものが、教員に対するジェラシーからの無関心であるとしたら、ちょっと冷静になってジェラシーをいったん封じ込めることが必要なのではないだろうか。そして、学校への無関心を捨て、もっと関心をもつ必要があるのではないだろうか。子どもたちのために。