関東甲信地方などで梅雨入り・梅雨入り早々の九州は線状降水帯による梅雨末期豪雨

令和6年(2024年)の梅雨

令和6年(2024年)は、太平洋高気圧の北への張り出しが弱く、梅雨前線がなかなか北上してこないため、各地で梅雨入りが遅れました。

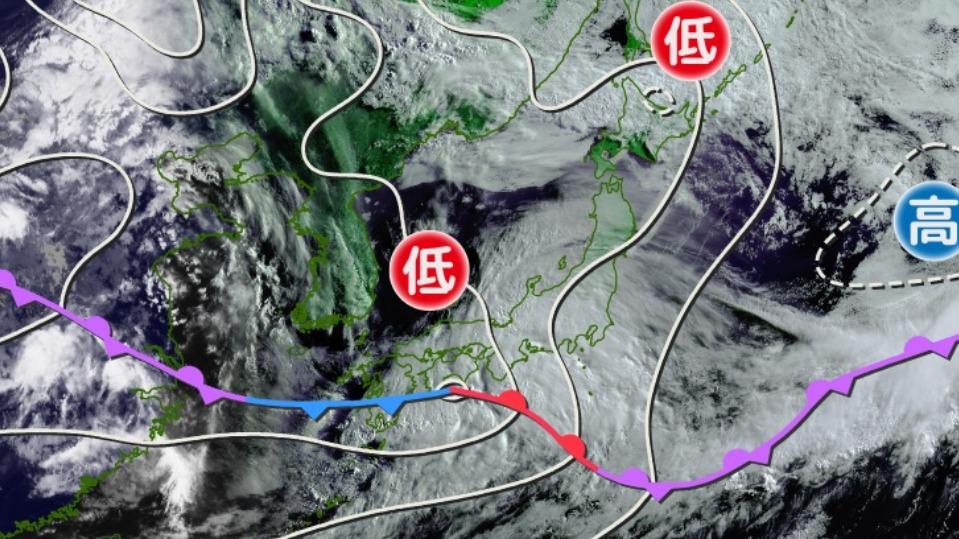

今週初めに、梅雨前線が沖縄近海から西日本に北上し、前線上に発生した南岸低気圧によって広い範囲で雨となり、6月17日に九州北部が平年より13日遅く梅雨入りしました。

この南岸低気圧が通過した後、前線が沖縄付近にまで南下し、広い範囲で晴れ間が広がる予報でしたが、すぐに東シナ海から九州にかけて前線が北上してくる予想であったからです(表1)。

近畿から関東甲信地方は、南岸低気圧の通過後の晴れ間の期間が九州北部より長いことなどから、6月17日の時点での梅雨入りは見送られました。

しかし、6月21日には、東日本でも梅雨前線が北上し、前線上を低気圧が発達しながら通過して広い範囲で雨が降ったことから、近畿から関東甲信地方も、平年より14~15日遅い梅雨入りになりました(タイトル画像)。

梅雨入りが一番遅い東北南部でも、梅雨入りの平年が6月15日と、すでに過ぎていますので、梅雨入りしていない地方でも、平年より遅い梅雨入りが確定しています。

一方、梅雨前線が北上した沖縄地方は、6月20日に梅雨明けとなり、今後、晴天の夏空が続く見込みです。

沖縄地方は平年より遅い梅雨入り、平年より早い梅雨明けですので、梅雨期間が短かったということができますが、梅雨期間中の雨は多く、短期集中型の雨でした。

梅雨の期間中の雨量は、那覇で1095.5ミリ、久米島で1139ミリとなるなど、複数の観測地点で平年の降水量の3倍以上も降り、各地で土砂災害や冠水が相次ぎました。

また、鹿児島県奄美地方も、来週は晴れの日が続く予報ですので、まもなく梅雨明けする見込みですが、奄美地方も沖縄地方と同じく、遅い梅雨入りと早い梅雨明け、短い梅雨期間の多い雨ということになりそうです。

関東甲信梅雨入り

昭和26年(1951年)から昨年までの73年間で、関東甲信地方で梅雨入りが一番多かったのは6月上旬の後半(6日から10日)ですが、平成13年(2001年)以降に限っても、6月上旬の後半が一番多くなっています(図1)。

関東甲信地方で、梅雨入りが一番遅かったのは、平成19年(2007年)と昭和42年(1967年)の6月22日ですので、令和6年(2024年)は、過去3番目に遅い梅雨入りでした。

ただ、関東甲信地方の梅雨入りが遅くなっても、降水量が少なくなるとは一概に言えません。

関東甲信地方で遅かった梅雨入りの1位から8位の梅雨期間の雨量を調べると(同日の場合は新しい年を上位:今年を除く)と、平年より雨量が多かった年(平年比が100パーセント以上の年)のが過半数となっています(表2)。

関東甲信と同様に、東海地方や近畿地方も記録的に遅い梅雨入りとなりましたが、梅雨期間中の降水量が平年より多かったのは、東海地方で約半数、近畿地方では過半数となっています(表3)。

つまり、梅雨入りが遅くても、短い期間で多量の雨が降る年が少なくないことを示していますので、遅い梅雨入りといっても短期集中型の大雨に注意が必要です。

近畿から関東甲信地方に梅雨入りをもたらした低気圧が通過したあと、東日本から前線が南下する見込みですので、関東甲信地方は、梅雨入りの翌日、6月22日は晴れ間が広がる見込みです(図2)。

しかし、その後、東シナ海で前線上に低気圧が発生し、日本海へ進む見込みですので、6月23日には中国から北陸、東北地方でも梅雨入りすると思われます。

【追記(6月22日11時50分)】

気象庁は、6月22日昼前、中国地方と北陸地方で梅雨入りしたとみられると発表しました。

鹿児島県で線状降水帯が発生

線状降水帯による災害を防ぐことは喫緊の課題ですが、線状降水帯の予報は非常に難しい予報です。

このため、気象庁では、令和12年(2030年)までの10年計画(線状降水帯を含む集中豪雨の予測精度向上)で、種々の研究・技術開発を行っています。

しかし、いくら難しい課題といっても、令和12年(2030年)まで待っていられないことから、途中成果に基づいて種々の情報を発表しています。

途中成果を使った情報発表の第1弾が、令和3年(2021年)6月18日から始まった「顕著な大雨に関する情報」です。

線状降水帯が発生していることを、すばやく伝える情報です。

そして、第2弾が令和4年(2022年)6月21日から始まった「線状降水帯の全国11地域にわけた半日前予報」です。

さらに、令和6年(2024年)5月27日から始まった「線状降水帯の都道府県別にわけた半日前予報」が第3弾です。

当初、第3弾は5月28日から開始予定でしたが、28日に線状降水帯が発生する可能性があったため、運用開始が1日早められました。

この時は、線状降水帯の都道府県別にわけた半日前予報は発表とならず、最初の都道府県別の発表は6月17日昼前で、鹿児島県(奄美を除く)と宮崎県では、17日夜から18日にかけて線状降水帯が発生するというものでした。

また、17日夕方には、鹿児島県(奄美を除く)、宮崎県、愛媛県、高知県、徳島県、香川県で18日午前中までに線状降水帯が発生する可能性があるという予報を発表していましたが、実際には発生しませんでした。

とはいえ、6月18日の日降水量は、九州南部から関東南部では所により100ミリを超える雨となり、静岡県の天城山では320ミリを観測しました。

線状降水帯が発生して記録的な雨は降りませんでしたが、各地で大雨警報を発表するほどの雨が降り、飛行機の欠航が相次ぎ、東海道新幹線が一時運休するなど、交通機関が混乱しています。

気象庁が発表している線状降水帯に関する半日前予報は、途中成果に基づくものであるため、まだまだ精度の低い情報ですが、精度が低い情報と言っても、線状降水帯に関する情報が発表されたときは、少なくとも大雨警報が発表されるほどの大雨となりますので、警戒が必要な情報であることにはかわりはありません。

現在、今年就航した気象庁の観測船・凌風丸(四世)が東シナ海で上空の水蒸気等の観測を最新の機器で行っていますので、新しい知見が発見でき、さらなる予測精度の向上が期待されています。

気象庁では、6月20日夕方、宮崎県と鹿児島県(奄美地方を除く)で、20日夜から21日午前中にかけて線状降水帯が発生する可能性があると発表しましたが、実際、鹿児島県では21日に線状降水帯が発生しています(図3)。

このため、鹿児島県指宿で48時間降水量は452.5ミリとなるなど、九州南部で記録的な大雨となりました(図4)。

梅雨入りが遅れましたが、日本周辺の海面水温はすでに高くなっています。

日本付近の海面水温は、沖縄近海で27度となっていますが、台風が発達する水蒸気が豊富な海面の温度の目安が27度ですから、沖縄近海まで水蒸気が豊富になってきたといえます(図5)。

平年の海面水温との差をみると、現在の日本周辺は、平年より水温が高く、特に日本海では3度以上、三陸沖では6度以上も高くなっています。

例年より、水蒸気が多い状態となっていますので、条件が揃うと大雨になりますので、雨の降り方には注意が必要です。

これまでの30度とこれからの30度は違う

6月21日に全国で一番気温が高かったのは、沖縄県・波照間の34.6度で、最高気温が35度以上の猛暑日を記録した所はありませんでした。

ただ、最高気温が30度以上の真夏日は105地点(気温を観測している全国914地点の約11パーセント)、25度以上の夏日は596地点(約65パーセント)もありました(図6)。

そして、6月22日も真夏日が183地点(約20パーセント)、夏日が661地点(約72パーセント)に達すると予測されています。

今年は、6月14日に猛暑日が16地点(約2パーセント)、真夏日が418地点(約46パーセント)を観測したのが現時点で最多です。また、6月12日に夏日が825地点(約90パーセント)を観測したのが現時点の最多ですから、その時に比べれば少ないといえます。

しかし、これまでの暑さは、大陸育ちの高気圧におおわれたところに、強い日射が加わってのものですので、湿度が比較的低い暑さです。

これからの暑さは、北上した梅雨前線にともなって北上してきた太平洋高気圧におおわれる湿った暑さです。

日射がない曇りや雨の日でも気温が高くなり、熱中症になりやすい湿った暑さとなります。

これまでの30度と、これからの30度は違うという意識で、熱中症対策を行うことが大切です。

タイトル画像、図3、図4の出典:ウェザーマップ提供。

図1、表2、表3の出典:気象庁ホームページをもとに筆者作成。

図2、図5、表1の出典:気象庁ホームページ。

図6の出典:ウェザーマップ提供資料をもとに筆者作成。