天の川銀河内最果ての恒星を新たに観測!銀河はどこまで続いているのか

どうも!宇宙ヤバイch中の人のキャベチです。

今回は「最新観測で天の川銀河の真の大きさが判明」というテーマで動画をお送りしていきます。

●天の川銀河とハロー

銀河は、太陽のように核融合反応で自ら光り輝く恒星が無数に集まった天体であり、銀河の形ごとに分類がされています。

天の川銀河はその構造から、渦巻銀河(正確には棒渦巻銀河)に分類されます。

渦巻銀河を構成する星々のほとんどが平面上の円盤構造に集まり、その円盤は中心部ほど高密度で明るくなっています。

この渦巻銀河の構造のうち星が集まった円盤部を「ディスク」、円盤中心部の特に星が高密度で集まり膨らみがある部分を「バルジ」と呼びます。

太陽系は天の川銀河ディスク上の、中心部から2.5万光年ほど離れた位置にあります。

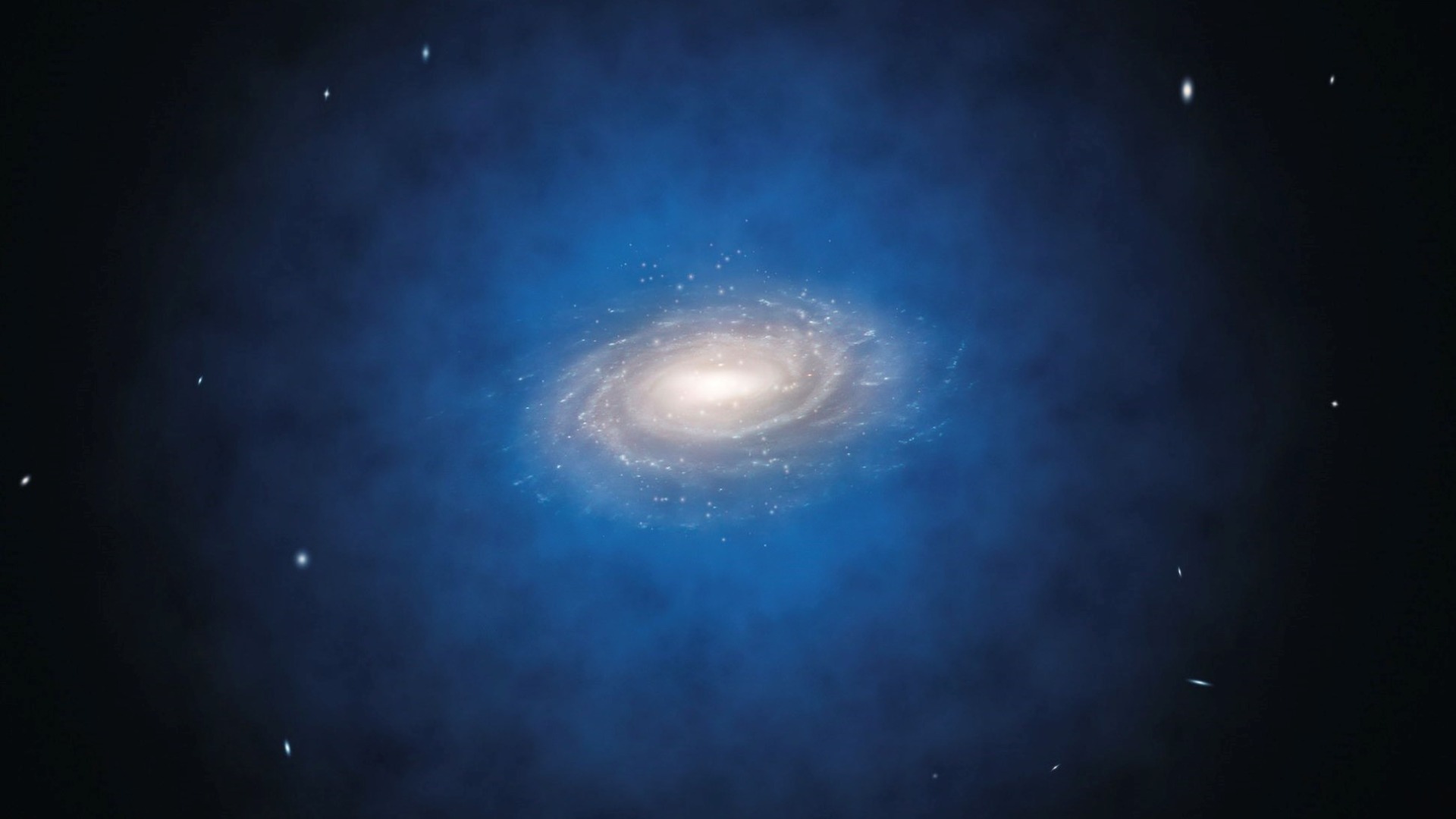

天の川銀河のような渦巻銀河といえばディスクやバルジの姿がまず浮かびますが、実はその周囲に恒星やダークマターが、ディスク全体を球状で包み込むように分布している「ハロー」と呼ばれる構造が存在しています。

天の川銀河の場合ディスクの直径が約10万光年とされているのに対し、ハローの直径はその何倍にもわたって広がっていると考えられてきました。

それだけ広大な範囲に広がっているにも拘らず、銀河全体に含まれる恒星の総質量のうち、ハローに含まれるのは1%程度しかないそうです。

そのためハローは非常に希薄で、暗く観測が困難な構造です。

また、そこに所属する恒星は非常に年齢が高く、ほとんどが今から120億年以上前に誕生した低質量星だとされています。

●天の川銀河ハローの大きさを推定

天の川銀河のハローは正確にはどこまで広がっているのでしょうか?

ハローに属する最遠の天体を観測した結果が今年に入ってから公表されていたので、紹介していきます。

○天体との距離測定と標準光源

宇宙は余りに広すぎるため、遠方にある天体との距離を測定することは、天文学の分野で特に難しいことであると言われることも少なくありません。

そんな中、遠方の天体との距離測定において重宝されるのが、距離に寄らない絶対的な明るさがわかる「標準光源」と呼ばれる天体や現象です。

標準光源は絶対的な明るさがわかるため、それが地球から明るく見えれば光源との距離が近いことが、暗く見えれば光源との距離が遠いことがわかります。

このように標準光源を利用すれば、その発生源との距離が計算できます。

○こと座RR型変光星

天の川銀河のハローの外縁部は非常に希薄で、どこまで続いているのかを正確に知ることは難しいです。

そこで利用されたのが標準光源の一つであり、銀河ハローによく見られる「こと座RR型変光星」という分類の恒星です。

こと座RR型変光星はその名の通り明るさが変化する変光星ですが、その中でも星自体が膨張と収縮を繰り返すことで周期的に変光している「脈動変光星」に分類されます。

こと座RR型変光星の場合、脈動による変光の周期と絶対光度の間に比例関係(周期-光度関係)があります。

具体的には変光の周期が長いほど、距離に寄らない絶対的な光度が高いです。

つまりこと座RR型変光星のように、周期-光度関係が成り立つ恒星は、その変光の周期から絶対光度が理解できるため、その天体との距離測定に役立つ「標準光源」として用いられています。

こと座RR型変光星はハロー領域に多く存在しているので、天の川銀河のハローがどこまで広がっているのかを調べるのに最適な観測対象でした。

○実際のハローのサイズは…

カリフォルニア大学サンタクルーズ校の研究チームは、おとめ座の領域を対象とした既存の観測データを分析し、天の川銀河ハロー内のこと座RR型変光星を探りました。

その結果実に200個以上ものこと座RR型変光星を新たに発見し、その中でも最も遠いものは、地球や天の川銀河中心部から100万光年以上も離れた位置に存在していたそうです。

天の川銀河からアンドロメダ銀河までの距離が約250万光年とされているので、その半分近い場所まで天の川銀河のハローが広がっている可能性が高まりました。

●アンドロメダ銀河ハローの大きさ

アンドロメダ銀河のディスクの直径は20万光年以上あり、天の川銀河以上に巨大な銀河であると考えられています。

そんなアンドロメダ銀河のハローの大きさについても、比較的最近の研究で判明しています。

ハローは非常に希薄で直接的な観測は難しいので、研究者たちは地球から見てアンドロメダ銀河に近い方向にある、超遠方の非常に明るい天体「クエーサー」に着目しました。

クエーサーは地球から数十億光年、遠いものだと100億光年以上彼方にある、尋常ではなく明るい銀河の核です。

その明るさの正体は、極めて活発な銀河中心のブラックホールの周囲にある降着円盤であると考えられています。

クエーサーの超大質量ブラックホールの降着円盤は、その銀河に属する何億、何兆という単位の星々全ての明るさの合計を遥かに超えるほど途方もなく明るいため、非常に遠い地球からでもその存在を観測できます。

クエーサーから地球に向けて放たれた様々な波長の光が、その道中でアンドロメダ銀河のハローを通過していた場合、一部の波長を持った光がハロー内のガスに吸収されます。

そのため地球に届いたクエーサーの光を分析すれば、途中でアンドロメダ銀河のハローを通過してきたのかどうか、つまりクエーサーの方向にはアンドロメダ銀河のハローが存在しているのか否かが理解できる、というわけです。

このような分析の結果、アンドロメダ銀河のハローの直径はなんと260万光年にもなるそうで、もしもハロー全体が見えるとすると、地球から見るとこのように見えるそうです。

ディスク本体の視直径ですら満月の5倍以上あり、そんな中心のディスクですら小さく見えることから、改めてハローまで含めたアンドロメダ銀河がいかに巨大なのかがわかります。

天の川銀河とアンドロメダ銀河は、今から45億年後にディスク同士が衝突し始め、70億年後には完全に合体して「ミルコメダ銀河」もしくは「ミルクドロメダ銀河」という名前の一つの巨大な銀河になると考えられています。

ですが天の川銀河、アンドロメダ銀河共にその中心部から100万光年以上彼方までハローが広がっている可能性が高まったため、実はすでに銀河ハロー同士の衝突は始まっているのかもしれません。

https://news.ucsc.edu/2023/01/milky-way-halo.html

https://www.universetoday.com/159574/newly-found-stars-are-technically-in-the-milky-way-but-theyre-halfway-to-andromeda/

https://en.wikipedia.org/wiki/RR_Lyrae_variable