食品ロスは「はかるだけダイエット」方式で20%減る!さらにプラスアルファの取り組みで40%削減!

毎年10月30日は「食品ロス削減の日」。宴会の食べきり運動「30・10(さんまるいちまる)」にちなんで、2017年、この日に決められた。2017年10月30日には、第一回食品ロス削減全国大会が長野県松本市で開催された。

2018年10月30日、第二回食品ロス削減全国大会が京都市の京都大学で開催されるに先んじて、10月29日から、京都大学国際シンポジウム「食と持続可能性」がスタートした(10月30日まで)。

京都大学准教授の浅利美鈴先生が中心となって進めているエコ〜るど京大の公式サイトに、国際シンポジウムと食品ロス削減全国大会の詳しいプログラムが掲載されている。環境配慮の観点から、会場で紙の資料配布は行わず、事前に参加申し込みのあった人に対し、資料をダウンロードできるパスワードがメールで送信された。このような取り組みは、筆者は2012年6月、アメリカ・シカゴで開催されたIABC(International Association of Business Communication)のシンポジウムで初めて体験した。シンポジウムや学会で配布される資料作成では、たくさんの紙とインクが消費され(労働力や人件費も)、結局、余って廃棄されるものも多い。ダウンロード形式は、今後開催される学会やシンポジウムなどで、ぜひ取り入れていってほしい。

今回の会場である、京都大学百周年時計台記念館の2階では、地元京都のフードバンクであるセカンドハーベスト京都によるフードドライブも行われている。フードドライブとは、家庭で余っている食品を持ち寄り、食料を必要とする人や組織に届ける取り組みだ。

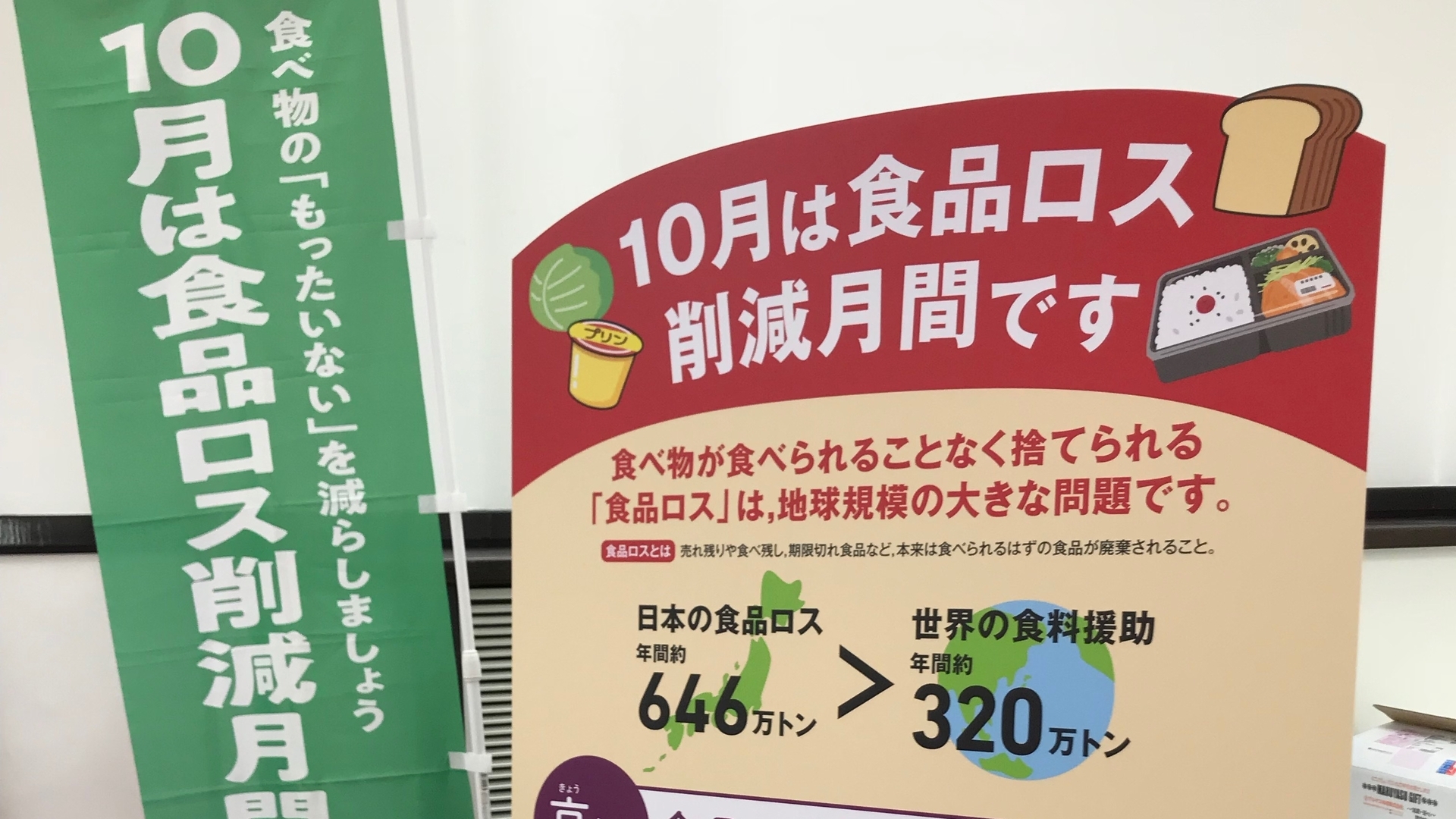

ホールには、省庁を始め、全国の自治体が取り組む食品ロス削減の掲示が並んでいる。中でも目についたのは、徳島県の、規格外農産物の廃棄に関するポスターだ。日本の食品ロスの統計値には、規格外農産物までカウントされていないが、現場の農家の声を聞くと、規格外で苦慮している人は全国にとても多い。特に自然災害が多い2018年はなおさらだ。

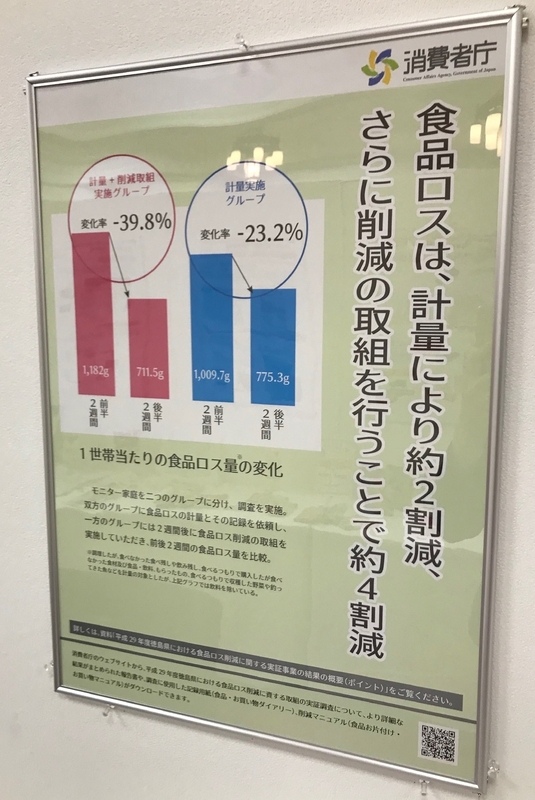

同時に目を引いたのが、やはり徳島県で行われた実証実験の結果を知らせる、消費者庁のポスターだ。

徳島県のモニター家庭103世帯を2つのグループに分け、両方のグループとも、家庭から出た食品ロスの量(世帯当たり)を合計4週間、計量・記録してもらう。片方のグループには、それに加えて、さらに踏み込んだ食品ロス削減対策をしてもらい、実施前と後とで食品ロス量がどれくらい変わるかを検証するというものだ。

その結果、食品ロス量を計量して記録をとっただけのグループでは、前半の2週間で1,009.7グラム(一世帯当たり)だったのが、後半の2週間では775.3グラムと、マイナス23.2%の削減効果が得られた。

また、計量・記録に加えて、食品ロス削減の説明会に参加し、食品の片付けや買い物の仕方について学んだもう一方のグループでは、前半の2週間で1,182グラムだった食品ロスが、後半の2週間では711.5グラムと、マイナス39.8%、およそ40%の削減という結果になった。

「はかるだけダイエット」方式で食品ロスは減る!

「はかるだけ」で減る、という結果について。神戸市が一般家庭向けに行なった食品ロスの調査でも、同様の結果が得られている。

筆者も、2017年6月から、300回近く、家庭から出る生ゴミを、家庭用生ゴミ乾燥機にかける前と後とで計量している。計量することで意識が高くなり、食品ロスを出さないように気をつけることは、身をもって実感している。

以前「はかるだけダイエット」というのがあったが、これも同様のことだろう。はかることで自分の立ち位置がわかり、客観的に把握できるので、ロスを意識しやすくなり、実際の行動に結びつくようになる。

詳しい内容については、消費者庁委託事業 平成29年度 徳島県における食品ロスの削減に資する取組の実証調査 報告書や、消費者庁の公式サイトに掲載されている。