新型コロナ第8波の「肺炎」は、コロナ禍初期の「肺炎」とはまったく違う

第8波の新規感染者数がふたたび20万人を超えてきました。全国的に病床使用率が増加しています。さて、一言でコロナ肺炎といっても、現在はコロナ禍初期のウイルス性肺炎とは別物なのです。これについて解説します。

コロナ病棟は高齢者が過去最多

アルファ株やデルタ株のときは、酸素吸入が必要になる重症例が多かったとはいえ、若年~中高年の患者さんが主体でしたから、トイレや食事など基本的な身の回りのことをできる人が多かったです。

しかし、第8波の新型コロナ入院は、高齢者比率が過去最多となっており、たとえば東京都では全体の過半数を80歳以上が占めます(図1)。

食事介助、オムツ交換、体位変換など、看護度が高い高齢者のケアにかなり人手がとられてしまい、本来30人受け入れられるはずの病床が20人入院しただけで機能停止に陥ってしまう現象も起こっています。

第8波は細菌性・誤嚥性肺炎が多い

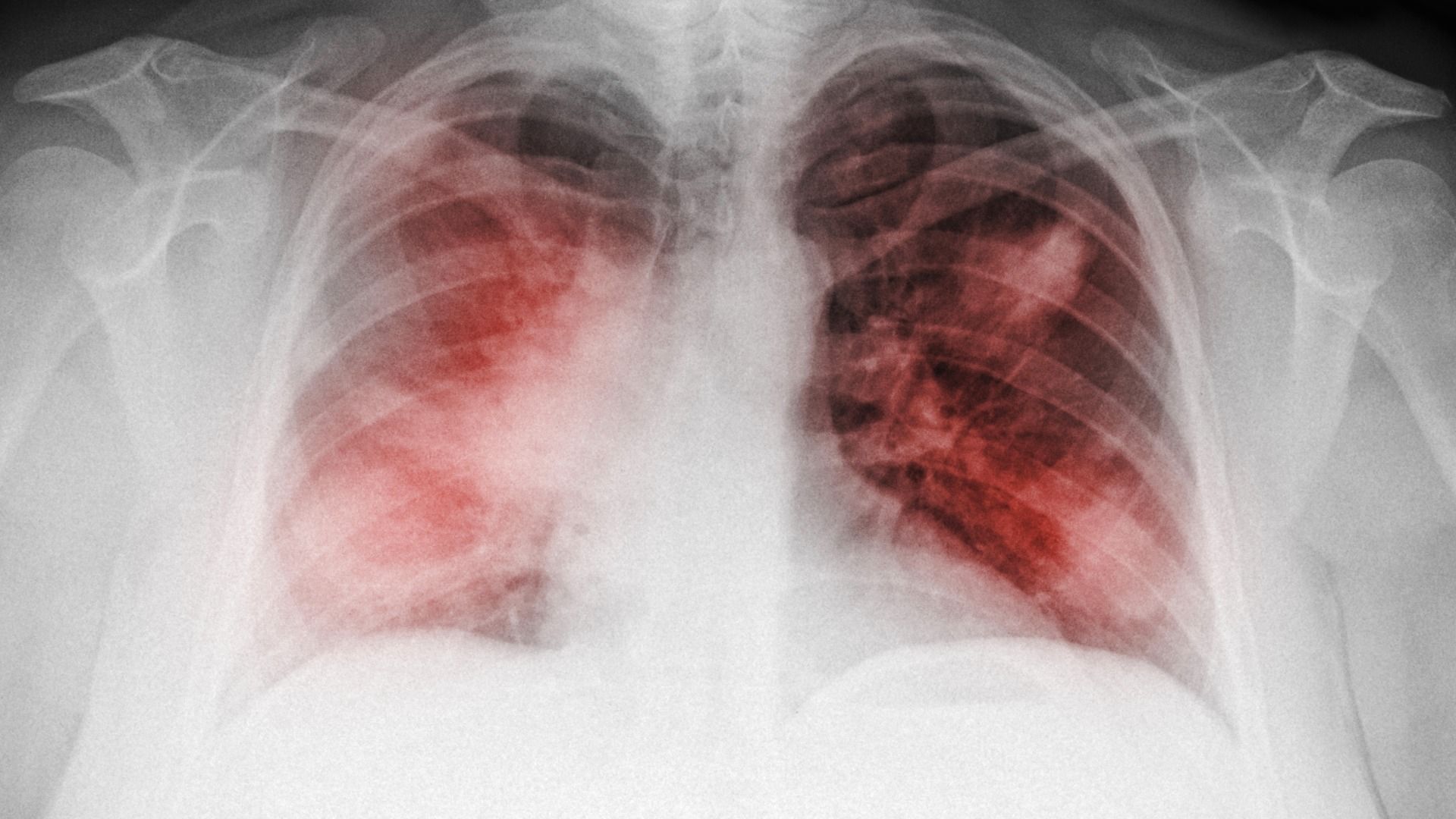

コロナ禍初期にみられた新型コロナ肺炎は、ただただウイルスが肺内で暴走している現象をみていました。「ウイルス性肺炎」は、肺の中で同時多発的に起こるので、刷毛(はけ)で塗ったように薄い白色のカゲが肺全体に広がります(図2、左下)。そのため、「両肺が真っ白」になる人が多かったのです。オミクロン株以降、ワクチン未接種者を除いて、こういうウイルス性肺炎は減りました。

かわりに、高齢者が増えたことによって、新型コロナ陽性の細菌性・誤嚥性肺炎が増えました。誤嚥した細菌・食事が肺の中に転がっていくから、肺の背中側や下側に起こりやすいのです。なので、限られた場所に肺炎が起こります(図2、右下)。

高齢者の細菌性・誤嚥性肺炎は、短期的に解決できる問題ではありません。誤嚥する患者さんに対して、「療養期間が終わったので施設に戻りましょう」というわけにはいかないのです(図3)。

高齢者を診療する場合、アドバンス・ケア・プランニングといって、万が一のときにそなえて、特に終末期にどのような医療やケアを望んでいるのか、本人やご家族の意思を話し合っておく必要があります。これをコロナ病棟でゼロから行わなければならないケースも多く、業務逼迫に拍車をかけています。

医療逼迫時には、本人やご家族で話し合いを重ねて治療方針を決める時間がないこともあります。そのため、日ごろから「人生会議」を開いておく必要があります。

まとめ

コロナ禍初期と比べると、細菌性・誤嚥性などの「治りにくい肺炎」が多くなってきているのが第8波です。こういった医学的弱者の入院期間は長くなりますので、間接的に他の患者さんの医療が逼迫してしまいます。

たとえ「5類感染症」になったとしても、これは高齢者を支える世代である私たちが向き合わなければならない問題なのです。

(参考)

(1) (第110回)東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議資料(令和4年12月28日)(URL:https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1021348/1022776.html)