『週刊新潮』が「不敬」と叩いた記事で右翼団体が映倫などへ街宣

『週刊新潮』3月8日号の「『昭和天皇』のピンク映画」という見出しが新聞広告で大きく黒塗りされた騒動については、この3月に報告した。

https://news.yahoo.co.jp/byline/shinodahiroyuki/20180302-00082278/

皇室タブーがまだ残っていることを示した事例だったが、実はこの『週刊新潮』の記事がその後、大きな波紋を広げていた。同誌記事をきっかけに、映画会社や劇場、さらには映倫にまで右翼団体が何カ月にもわたって街宣をかけていたのだ。それを受けて映画会社は、問題となった映画の監督らを追放、過去の作品まで封印する事態になっていた。

改めて示された皇室タブーの現状

当の『週刊新潮』編集部も知らないであろう、同誌記事のそうした波紋について、月刊『創』(つくる)10月号に「『週刊新潮』が『不敬』と叩いたピンク映画に右翼の街宣」という記事を書いた。8ページにわたって映画が封印された詳しい経緯や、問題の監督が弁護士を立てて同誌編集部に抗議を行った顛末を書いているのでぜひご覧いただきたいと思うが、ここでその一部を紹介しておきたい。

というのも、『週刊新潮』の記事がきっかけになって右翼団体が激しい抗議を行い、表現などが封印された事例は、過去枚挙に暇がないほど存在するからだ。河出書房新社『文藝』に掲載された「パルチザン伝説」が出版中止になった事件、映画『靖国』が一時全面上映中止になった事件、あるいは皇室を風刺した寸劇が上演中止になった事件などだ。

今回中止になった映画『ハレンチ君主 いんびな休日』は、当初は2月16日から公開予定だった。どんな内容だったかについては、プログラムの解説を紹介しよう。

《時は敗戦直後。人々は打ちひしがれ、生活苦にあえいでいた。そんな人々に娯楽を届けるカストリ雑誌記者の汐路タカ。

彼女はある日、地方都市のベンチで居眠りをする初老の男を発見する。そのおかしな男を放っておけず仕事部屋に連れて帰るタカ。どこか偉そう、ピントがずれてる。でも憎めない。おかしな男に惹かれていくタカ。

一方そのころ世間は陛下が失踪したという噂でもちきりだった。まさか、いや、でも…。真偽はともかく、似ているなら似ているで記事をでっちあげてしまおう。カストリ記者の本領発揮。タカはその男を連れまわし、ありとあらゆる娯楽、そして性の歓びを与え、写真を撮り記事にするのであったが…。》

映画『ローマの休日』にヒントを得ているのは明らかだが、問題は王女でなく登場人物が昭和天皇を彷彿とさせることだった。多少、皇室タブーについて知っている者なら大丈夫なのかと思う内容だが、関係者の間でそういう懸念が広がったのはもう公開が迫った時期だったという。

当初はあくまでもフィクションという説明で押し切ろうとしていたようなのだが、まあ普通に考えればそうはいかない事例だ。この映画が当初、内部試写などでさしたる議論もないまま公開へ向けて動いていたという現実自体が、ある意味では皇室タブー自体が、一時のような業界や社会全体がピリピリしていた時代とは違ってきているということなのかもしれない。

映画会社では公開直前から急に慌ただしい動きが出始めるのだが、以下、『創』10月号から経過を書いた部分を紹介しよう。

公開直前になって内部から危惧する声が…

《当初は、あくまでもフィクションであり特定の人物をイメージしたものではないという説明で公開に踏みきろうとしていた関係者の間で、様子が変わったのは2月16日の公開から1週間前の頃からだったという。チラシやツイッターで「全ての神経を研ぎ澄まして想像力を豊かにご覧ください!」などと挑発的な宣伝をしていたのに対して、ツイート削除の要請が出されたりし始めたという。

どうやら内部でもこのままではやばいのではないかという声が出始めたようで、そういう観点から作品をチェックする機会が設けられたりした。それまで内部試写は何度か行われていたのだが、前述した通り、直前になるまで皇室タブーに触れるのではないかという指摘はなかったらしい。

そして公開前日になって、危なそうな場面を削除し、再編集するらしいという噂が関係者の間に流れた。しかし、それは物理的に難しく、公開は延期された。

騒動が一気に拡大したのは『週刊新潮』が発売されてからだった。大きな特集だったうえに、冒頭に書いたように新聞広告をめぐって物議をかもすことになった。大蔵映画側はあくまでも昭和天皇という固有名詞は出さないという方針で行くつもりだったのに、『週刊新潮』はこの映画についての記事で、昭和天皇の写真を大きく掲げ、新聞広告に顔写真まで掲載していた。》

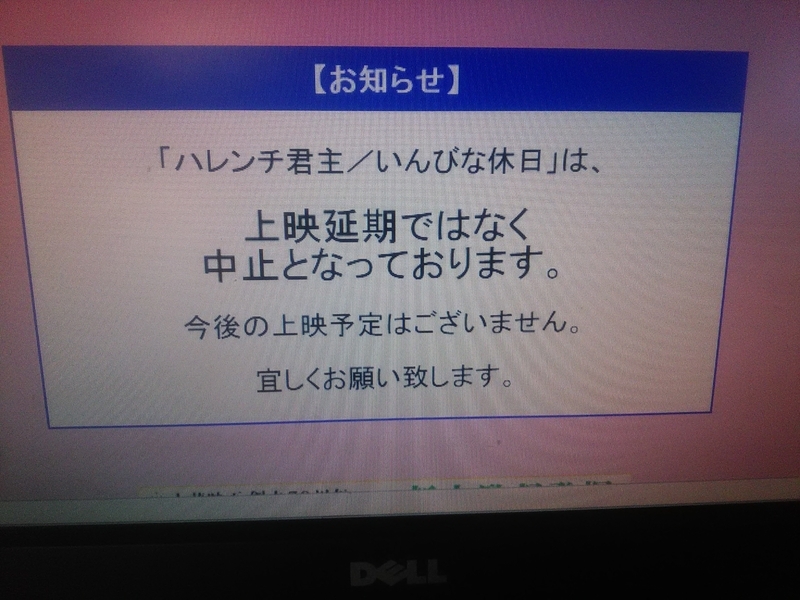

「上映延期ではなく、中止」と告知

《大蔵映画としてはこの事態に慌てたようで、同誌発売の2日後に「上映延期ではなく、中止となっております。今後の上映予定はございません」という告知を行った。ホームページで告知するだけでなく、直営館に貼り紙も行った。そして不測の事態に備えて発売後の土日は、直営館そのものを休館にした。問題となった映画はもちろん上映されてはいないのだが、劇場そのものを休館にしたのだった。

その後、大蔵映画の目黒駅前の本社、直営館、さらには映倫にまで街宣車による抗議活動が始まったのは前述の通りだ。街宣は何度も繰り返して行われたという。

さらに荒木監督への仕事発注はなくなり、過去の作品のDVDまで出荷中止、脚本に一部関わっただけという今岡信治監督への仕事発注も取りやめになったと言われる。

荒木監督の過去の作品の封印は、監督作品だけでなく出演作品まで及ぶという徹底ぶりらしい。明らかに過剰反応で、今後萎縮を生むのは明らかだろう。ピンク映画に起きた事件ということで映画業界でも、表現に関わる問題としてこの事件を取り上げようという動きはこれまでなかったが、さすがにきちんと考えるべきだという声も出始めているという。》

皇室タブーをめぐる事件については『創』はこれまで一貫して誌面で取り上げてきた。今回の事件も、そうした流れの中で検証してみる必要があると思う。気になるのは、監督が身の危険を感じるような状況に追い込まれ、映倫にまで街宣というこの事件が、ほとんど報道もされず、業界で話題にもなっていないという現実だ。かつて皇室報道や差別表現に対して激しい抗議が行われた時代は、表現する側にももう少し緊張感や自覚があったし、事件が起きた時にはもう少し業界で議論もなされたものだ。昨今はそういう問題についての議論さえほとんどなされない。言論や表現をめぐる問題に対して無頓着、無関心というこの風潮もどうしたものかという気がするのだ。

ひとつには抗議の対象になったのがマイナーなピンク映画ということもあるのだろうが、でも映画監督が身の危険を感じる状況に置かれている現実に対して映画関係者の間で議論も起きないというこの状況は、どうなのだろうか。

この上映中止事件については、今後も動きがあればフォローするつもりだ。