知ってました? じつはとっても多様な「小規模分散型」の水道の選択肢

人口減少社会における水道インフラを考えた時、従来型の大規模集中型の技術と、小規模分散型の技術の組み合わせが必要とされています。

大きな施設で浄水処理し、そこから水を道に通して運ぶのが「水道」だとすれば、給水ポイントを小規模分散化して、水の道を極力短くし、数個から集落を対象とした「水点」をつくります。浄水やポンプ導水にかかるエネルギーを減らし、安価で管理しやすく、災害に強い方法を導入する。安全な水を安価に持続的に供給する目的が達成されるなら手段は柔軟でよいはずです。

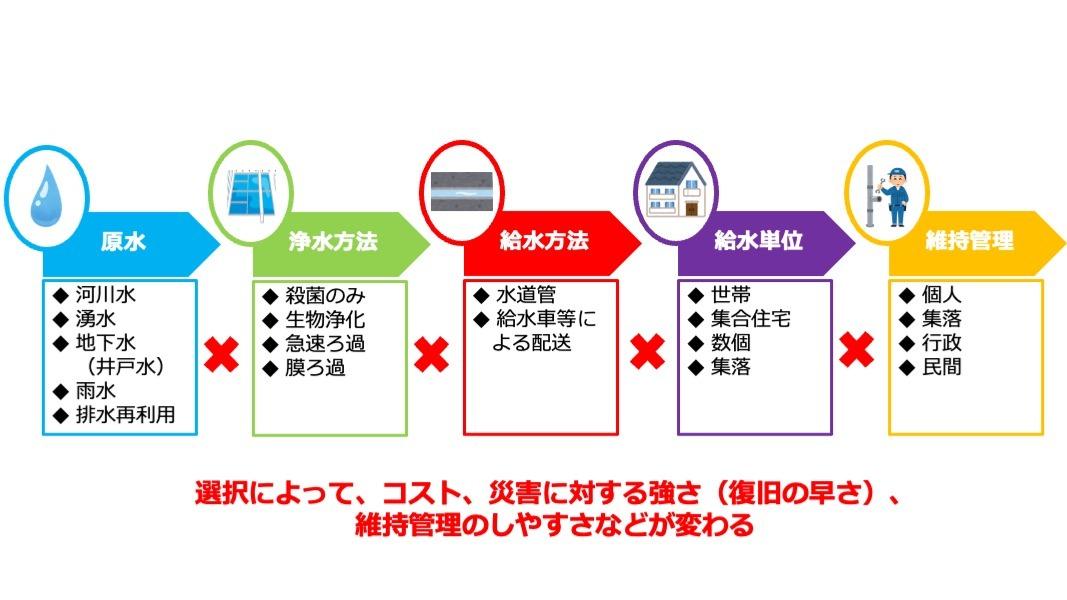

ただ、小規模分散型という技術や管理方法がまとまっているわけではありません。具体的に実行しようとすると、上の図のように水源、技術、管理方法など、実に多様です。

これらをコストや災害への強さ、管理のしやすさなどの視点で見て、最適なものを選択するといいでしょう。

住民による小規模水道

岡山県津山市には水道の未普及地域が約200戸ありました。市街地からは地理的に遠く、これまでは清浄で豊富な沢水を住民が簡易処理して使用していました。しかし、安定して水が得られないという課題が出てきました。理由は、雨の降り方が変わって水が濁りやすくなった、野生動物の糞尿などが原因で水質が悪くなった、山が荒れ、保水力が低下し水の量が不安定になった、などです。こうした課題を津山市の水道事業として解決するのは財政的に厳しく、住民による小規模水道が動き出しました。維持管理を地元組合が行うため、

①できるだけ構造が単純で管理の手間が少ないものとする

②ポンプ等の動力を使用しないで自然流下とする

③できる限り薬品類を必要としない施設とする

などが考慮され、「上向流式粗ろ過」と「緩速ろ過」を組み合わせた装置が採用されました。

地下水を水源とするもの

「小さな水道」の中には地下水を水源とするものも多くあります。いわゆる井戸です。井戸は有効な水源で、能登半島地震の被災地でも住民が新たに手製の井戸を掘って活用するケースがあります。

ただ、地下水の水質は地域によって異なり、食中毒や感染症を起こす目に見えない病原菌が含まれていることもあるので、消毒が必要です。

その点で注目されているのが、東京大学大学院工学系研究科の小熊久美子教授が研究・開発に取り組んでいる小型の紫外線発光ダイオード装置です。紫外線が水中のウイルスや細菌などの微生物の遺伝子に損傷を与え、増殖を抑えることで感染を食い止められます。

雨水の活用

水点の水源は地下水、沢水、湧水などが一般的ですが、もう1つ忘れてはいけないのが雨水です。雨はけっして汚水ではありません。降り始めこそ、大気中の粉塵などといっしょに降下するので汚れていますが、降り出してから30分以上たった雨の水質はむしろ蒸留水に近いのです。

長崎県五島列島にある赤島は住民が十数名程の2次離島(本土との直接の交通手段が無い島)であり、生活用水を各家庭に備えられた雨水タンクでまかなう日本でも非常に珍しい島です。

小規模分散型の比較を

自治体や市民が「小規模分散型」を選択するならば、まずは、上の図を参考にしながら、一覧のようなものをつくってください。

次に、コスト(建設コスト、維持管理コスト)、災害への強さ(強靭さだけでなく復旧のしやすさ、エネルギー使用量も考える)、管理のしやすさなどの観点から、最適なものを選択するといいでしょう。

もちろん現在の市民だけではなく40年後の未来市民のことも考えます。自治体はこうした技術の組み合わせについて理解し、住民に説明できるとよいでしょう。