シリアでイスラーム国に代わる最大の脅威となったアメリカ

米中央軍(CENTCOM)は7日付の声明で、有志連合がダイル・ザウル県南東部のユーフラテス川左岸でシリアの親政権部隊に対して爆撃を実施したと発表した。声明内容は以下の通りだ。

シリアの親政権部隊は7日(シリア時間8日未明)、確固たる基盤を有するシリア民主軍の司令部複数カ所に対して、謂れのない攻撃を開始した。

顧問・支援・随行任務にあたっていた有志連合の隊員は、攻撃時に(ロシアとの間で)合意されたユーフラテス川の衝突回避線(de-confliction line)東部8キロの地点にシリア民主軍の協力者とともにいた。

有志連合と協力部隊を防衛するため、有志連合は、攻撃してきた部隊を爆撃し、イスラーム国壊滅という有志連合の任務に従事する協力者への攻撃に報復した。

有志連合は引き続き、中部ユーフラテス川渓谷において、イスラーム国壊滅の向けた任務に専念し、交渉の余地なく自衛権を行使する。

誰のために誰を爆撃したのか?

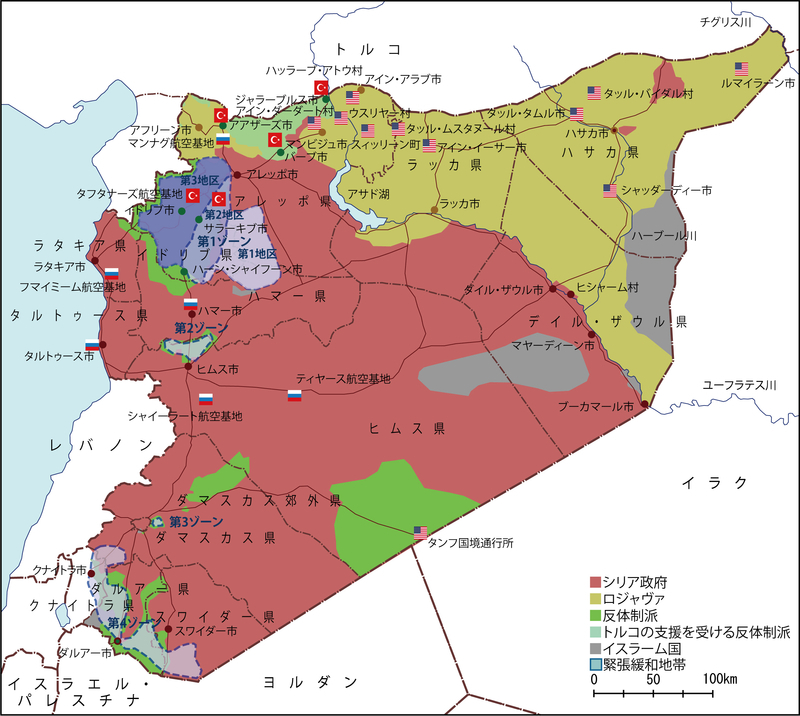

AFP(フランス通信社)が米匿名高官の話として伝えたところによると、標的となった「親政権部隊」(Syrian pro-regime forces)は、兵力が約500人に達し、装甲車、戦車、多連装ロケット・システム、迫撃砲がこれを支援、「2014年から2017年にかけてイスラーム国の重要な収入減だったヒシャーム村の油田地帯を制圧しようとしていた」という。この地域は、有志連合の協力部隊(partner forces)で、西クルディスタン移行期民政局(ロジャヴァ)の人民防衛部隊(YPG)を主体とするシリア民主軍が、2017年9月にイスラーム国から奪取した地域だ。SANA(シリア・アラブ国営通信)も、「親政権部隊」がヒシャーム村とタービヤ村の間でイスラーム国とシリア民主軍との戦闘を任務としていたことを認めている。

だが、被害の詳細は不明だ。上の米匿名高官によると100人以上が死亡したというが、DPA(ドイツ通信社)は、シリア軍消息筋の情報をもとに、死者数を150人以上と伝え、英国で活動するシリア人権監視団は45人としている。

死者の身元(「親政権部隊」の構成)も判然としない。シリア人権監視団は、犠牲者のほとんどがシリア軍と共闘してきた地元部族の民兵だと発表した。だが、反体制系サイト「ドゥラル・シャーミヤ」など複数のメディアは、アフガン人(ハザラ人)戦闘員からなるファーティミーユーン旅団、パキスタン人戦闘員からなるザイナビーユーン旅団、ハトラ村(ダイル・ザウル県)出身のその他(シーア派以外)の宗派からなる民兵、イラン・イスラーム革命防衛隊士官、シリア軍兵士も死亡したと伝えている。さらに、DPAにいたっては、ロシア軍兵士複数人も死亡したと報じている。

これに関して、米軍士官はCNNに対して「攻撃を行った部隊の身元は今のところ不明」と述べる一方、「近くで活動していたロシアの退役軍人」が関与している可能性があると示唆した。だが、ロシアの国防省は、この地域で活動する「親政権部隊」とシリア駐留ロシア軍が連携しておらず、ロシア軍部隊も駐留していないと否定している。

爆撃に秘められた米国のメッセージ

今回の爆撃は、イスラーム国に対する「テロとの戦い」によって協力部隊が掌握した地域がいかなる勢力によっても浸食されることを許さない、という意思を示すものだ。これまでにも米国は、シリア民主軍を軸とする国境治安部隊(Border Security Force)を新設し、ロジャヴァ支配地域を囲い込むかたちで、ユーフラテス川河畔、対イラク国境、そして対トルコ国境地帯に展開させようとしている。

シリア領内で繰り返される有志連合の爆撃や部隊駐留は、シリア政府、ロシア、そしてイランが主張する通り、主権侵害にあたり、国際法に明らかに違反している。この事実は、イスラーム国に対する「テロとの戦い」を根拠としても覆すことはできない。ましてや、イスラーム国が勢力を回復しないようにすることをシリア駐留の目的とする最近の米国の論法には、何の説得力もない。

とはいえ、「謂れのない攻撃」に対する自衛権の行使として正当化された「暴挙」は、ドナルド・トランプ米政権の近視眼やヒステリーの単なる現れではない。そこには、シリア内戦への関与を弱め、阻害されるようになった米国のメッセージを読み取ることができるからだ。

このメッセージとは、何よりもまずシリア政府、そしてその背後にいるロシアやイランに対して向けられている。それは既視感を抱かせる。すなわち、米国が2017年4月に、イドリブ県サラーキブ市でのシリア軍によるサリン・ガス攻撃疑惑に対する「懲罰」として、シリア軍基地をミサイル攻撃した一件を改めて思い起こさせるのだ。

米国は今月に入って、シリア軍による塩素ガスの使用についての非難を再燃させ、サリン・ガスが再び使用される可能性に懸念を表明、軍事介入の可能性さえほのめかした。そして、この警告に応えるかのように、シリア軍ヘリコプターが4日、イドリブ県サラーキブ市で塩素ガスを装填した爆弾を投下した(とロイター通信などが伝えた)。米国は翌5日に、具体的な根拠を示さないまま、シリア軍が塩素ガスを使用したと断じた。

次に来るのは何なのか?――シャーム解放委員会、シャーム自由人イスラーム運動といったアル=カーイダ系の反体制武装集団が活動を続けるイドリブ県南東部とダマスカス郊外県東グータ地方でロシア・シリア両軍の「無差別爆撃」が続くなか、シリア軍が再びサリン・ガスを使用し、「虐殺」を重ねると考えた者もいたかもしれない。だが、動いたのは米国だった。

米国は今のところ、ダイル・ザウル県での「親政権部隊」に対する爆撃と化学兵器使用疑惑を結びつけてはいない。両者を結びつけ、シリア内戦の解決を阻止しようとしていると非難しているのは、シリア政府やロシアだ。だが、こうした非難の背後には、塩素ガスでの攻撃であれ、爆撃であれ、米国を刺激するようなことをすれば、米国が昨年4月のミサイル攻撃のときと同じように、不条理に「鉄拳」を振るのではとの不安が見て取れた。

トルコへの威嚇

メッセージはトルコにも向けられた。トルコと米国が、ロジャヴァの処遇をめぐって対立を深めているのは周知の通りだ。トルコは、アレッポ県アフリーン市一帯に侵攻(「オリーブの枝」作戦)して以降、自らが「テロリスト」とみなすロジャヴァ、YPG、シリア民主軍への米国の支援に対する批判を強め、ロジャヴァ支配地域、なかでもアレッポ県のユーフラテス川右岸に位置するマンビジュ市からの米軍の退去をこれまで以上に求めるようになっている。4日にはバクル・ブズダー副首相兼内閣報道官が「民兵(シリア民主軍)がマンビジュ市から退去しない場合、トルコ軍部隊が同地に進攻し、ユーフラテス川東部(左岸)への道を切り開く。この場合、米軍兵士、そしてクルド人民兵が我々の航空作戦の標的となる」とさえ述べている。

だが、米軍のポール・ファンク少将、ライヤン・ディロン大佐、ジミー・ジャラード中将らが7日にマンビジュ市を訪問し、「トルコ政府の要求には応じない」と表明するなか、トルコは今回の爆撃を通じて、行動が予測できないトランプ政権に対して必要以上に強気で出ることのリスクを感じとったに違いない。

シリア国内での戦闘停止と人道支援を目的として2017年に始まったアスタナ会議において、保証国であるロシア、トルコ、そしてイランが結託を強め、バッシャール・アサド政権の存続がこれまで以上に揺るぎないものとなることで、米国は爪弾きにされるようになった。だが、アスタナ会議に関与する当事者たちが、各々の思惑のままに「虐殺」、「無差別攻撃」、「テロ支援」といった批判を免れない「暴挙」を繰り返し、シリアの人々を翻弄しながら、内戦後の秩序形成を模索するのに対抗して、一線を画す米国は、これらの当事者と同様、ないしはそれ以上の「ならず者」ぶりを発揮することで、シリア内戦に破門が広がっている。

米国は、自らが「国際社会最大の脅威」と位置づけたイスラーム国を撲滅するとして、シリアに軍事介入し、同国北東部を手中に収めた。その存在は今や、シリア内戦のすべての当事者の目には、イスラーム国にとって代わる新たな脅威として映っているに違いない。