ようやく台風1号が発生する気配あり?

低圧部が発生へ

ことしは台風1号がまだ発生していません。後述しますが、台風1号の発生順位としては、1951年以降の74年間で、遅い方からすでに11位以内が確定している状況です。しかしここにきて、今までおとなしかった太平洋がやや騒がしくなってきました。

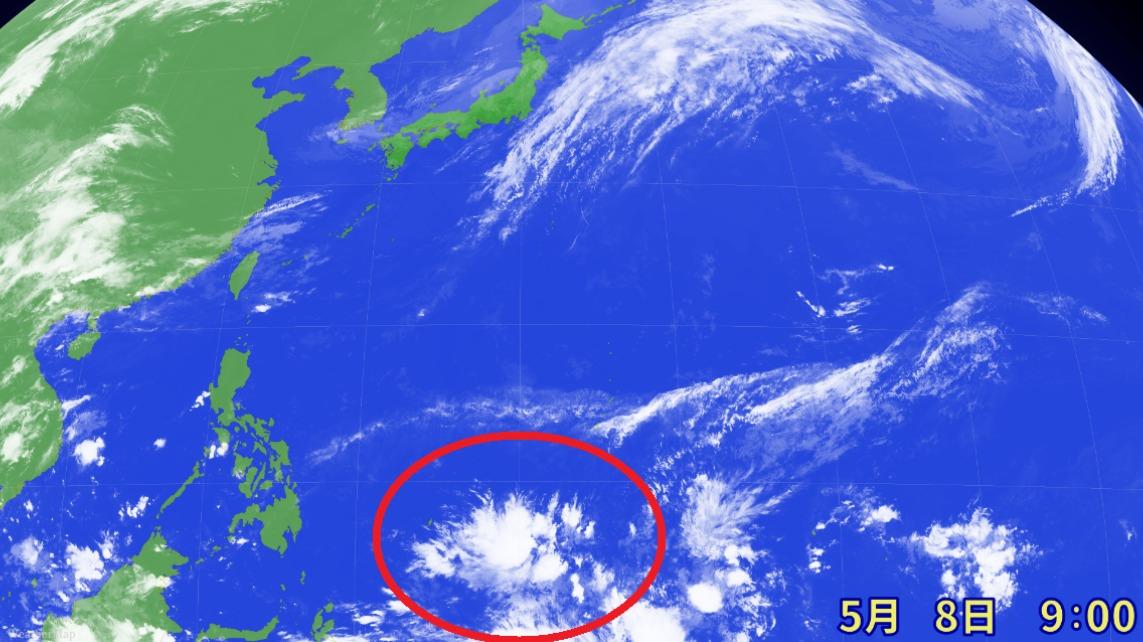

タイトル画像にある雲の様子をみると、日本のはるか南の赤丸付近に、雲頂高度16000メートル以上の積乱雲群が発生していて、気象庁の予想では、このあたりで、あす9日(木)午後9時までに低圧部が発生する予想です。低圧部とは、周囲より気圧が低く、雲の循環は認められるものの、その中心付近がハッキリとしない熱帯擾乱(ねったいじょうらん)のことで、中心付近が推定されるようになると、熱帯低気圧に呼び名が変わります。熱帯低気圧はさらに風が強まれば、台風に変わりますが、果たしてその可能性はあるのでしょうか?

海水温は30度前後あり

熱帯擾乱が発生し、発達するためには、暖かな海面上からの水蒸気が必要なので、海水温の高さが最も重要となります。気象庁が発表しているおととい6日(月)現在の海水温の状況をみると、2月から3月にかけての最も低かった時期を経て、4月以降は上昇に転じ、フィリピンの東海上は広く29度から30度と、熱帯擾乱が発達するには、十分な高さとなっています。

沖縄の南に北上してくる計算も?

たくさんの予測結果が計算されるアンサンブル予報をみると、発生が予想される低圧部は徐々に発達しながら北西方向へ進む計算が多くなっていて、ちょうど1週間後の来週15日(水)頃には、上図①のようにフィリピン付近に到達する計算が多くみられます。

ただこの頃から予測の幅がかなり大きくなっていて、フィリピン付近で消滅してしまう計算や②のように南シナ海へ抜ける計算もある一方、③のように、発達しながら、台風とみられる勢力で、フィリピンの東海上を北上してくる計算もいくつか見られる状態です。もし③のような進路をとれば、沖縄の梅雨入りとも関係してくる可能性があります。

台風1号の遅い発生順位

台風の統計がある1951年以降、台風1号が発生する平均は、3月上旬から中旬頃ですが、ことしのように台風1号の遅い発生順位を調べたものが上図です。

7月に入ってから台風1号が発生した年は3回あり、最も遅かったのは1998年の7月9日となっています。5月以降にずれ込んだ年は計13回ありますので、5月以降にずれ込んだとしても、すぐにすごく遅い発生になるというわけではありません。ただもし5月の後半以降(15日以降)にずれ込むようならば、遅い方から7位以内に入ってきますので、10年に1度程度の遅い発生ということになるでしょう。この点からも、今後発生が予想される低圧部が来週にかけて、台風1号となるのか注目されます。

ちなみに台風1号の発生が5月以降にずれ込んだ計13回の年間の台風発生数の平均は24.0個で、今の平年の年間の発生数は25.1個ですから、台風1号の発生が5月以降にずれ込んだとしても、年間の台風発生数には、それほど大きく影響することはないといえます。(関連記事)