「部活未亡人」 妻たちの嘆き

■「部活未亡人」の嘆き

教育界にはいつからか、「部活未亡人」なる言葉がある。夫(教員)が部活動指導に時間を奪われ、まるで夫がいないかのような立場に置かれた妻のことを指す。

部活動のあり方が問題視される際、長らくその中心にはいつも「生徒」がいた。過剰な練習の弊害や、顧問による暴力・暴言など、これらはいずれも生徒が受ける被害であった。

それがこの数年、世論は「教員」の負担にも目を向けるようになった。部活動指導が長時間労働の主要因とされ、その負担の大きさが問題視されている。

そして新たにいま、「教員」本人ではないけれども、過熱した部活動の影響を日々直接に受けている「教員の家族」の声が、少しずつ大きくなっている。「部活未亡人」と呼ばれたり、あるいは「過労死遺族」となったりした家族からの訴えである。

この記事では、とくに「部活未亡人」と称される教員の妻たちの声に焦点を絞り、その現実を伝えたいと思う。

■教育界内部で語られる 「部活未亡人」

「部活未亡人」には、本当に悲しい響きがある。

この言葉は、まだ世間に広く流布しているものではない。先生やその家族が悲哀を込めて使う、教育関係者の間に流通する特有の表現といってよい[注]。

私自身も、この数年ほど部活動改革にたずさわるなかで、学校の先生からこの言葉をたびたび見聞きするようになった――「『部活未亡人』ってご存じですか?」と。私が受け取った限りでは、後述するように、この言葉は皮肉や揶揄というよりは、部活動指導による夫の不在を真剣に問題視するために用いられているようである。

先生たちの説明によると、このところの部活動改革のなかでよく聞くようになったけれども、けっして新しい言葉ではないという。

私が調べた範囲では、新聞紙上では、『静岡新聞』の2001年9月9日(朝刊)の特集記事「休日の部活動は必要か」に「部活未亡人」の表記を見つけることができる。

書籍の場合にはさらにさかのぼることができ、1996年刊『教師社会・残酷物語』(エール出版社)や1999年刊『学校のナイショ話・ウラ話』(河出書房新社)に、「部活未亡人」に関する記述を確認することができる。少なくとも1990年代にはすでに、「部活未亡人」という言葉が一部の教育関係者の間で使われていたようである。

■20代妻たちの声

「教働コラムズ」という、教員やその家族らが今年4月に設立したばかりのウェブサイトがある。

「部活動をはじめとした教員の労働環境の苦しさ・辛さをお互いに知り、実際に出会い悩みを共有する」ことを目的としており、部活動に携わる教員本人やその配偶者、さらには生徒の保護者の声などが「コラム」として掲載されている。

ここで、夫が部活動顧問である女性(妻)二人のエピソードを、一部割愛・編集の上、以下に紹介したい。

まずは、「運動部顧問の妻として出産前に思うこと」と題された、臨月中の妻の訴えである。

夫は、中学校教員で運動部の顧問をしています。平日は21時頃帰宅。ヘトヘトになって帰ってきて夜ご飯を食べてすぐに寝てしまいます。土日ももちろん部活で、半日部活でも平日に溜まった仕事をこなすため平日と同じくらい学校に残って仕事をします。

4月は1日たりとも夫に休みはありませんでした。夫婦の会話なんて事務連絡できたらいいくらいです。だってそんな時間ないのですから。

夫は子どもが大好きで、いい父親になると思います。しかし、部活による拘束でこれから産まれる子どもの話を夫婦でしたいのにできない。ベビー用品も一緒に見に行く時間もありません。4ヶ月前から何度も参加するチャンスがあった両親学級も、部活の大会、審判等により結局参加できませんでした。

夫を家庭に返して欲しい。私以外にもそんな思いをされている教員の家族の方がいるはずです。教員も、教員の家族も幸せに、当たり前に過ごすために、この声を上げ続け、部活問題を解決していきたいです。

続けて、「顧問の家族から考える部活動」と題して、幼い子どもをもつ妻からの訴えである。

主人は、月火水木金は6:00に家を出ます。夜少しでも早く娘が寝る前に帰るために、業務を早朝にし、朝練をみて、授業し、部活が終わってから残りの業務をして帰ってきます。

土日も同じく6:00に家を出ます。部活の練習試合です。長期休暇中は強化合宿や遠征試合で数泊家を空けることも。

私が初めての子育てで余裕のない中、主人も激務と部活に付随する保護者の理不尽なクレームでどんどん疲弊していました。そして教員6年目にして心療内科にかかりました。それでも学校からは、次年度の担任と部活動主顧問を頼まれました。

私は「部活動顧問を断ってほしい、せめて一週間に一回は一日休んでほしい」と主人に再三伝えました。でも主人にもどうすることもできない部活動の慣例や制度の矛盾があります。悪いのは主人ではなく制度なのだから、責めちゃいけない。喧嘩したいわけじゃない。

我が家は肥大しすぎた部活動の在り方に大きな不安を抱いています。そして将来自分の子どもたちは、自分のための休養や家庭の時間を大切にできる先生のもとで学べる教育環境になっていてほしいと強く願います。

読んでいて、胸が張り裂けそうになる。

夫は部活動のために休みなく働き、家庭を不在にする。まさに「部活未亡人」となりつつある現状に、妻たちは大きな不安を抱いている。

■若手の先生たちにおける過重な負担

声をあげた妻たちの年齢は若く、子どもの年齢も小さい。これは、ただの偶然ではない。

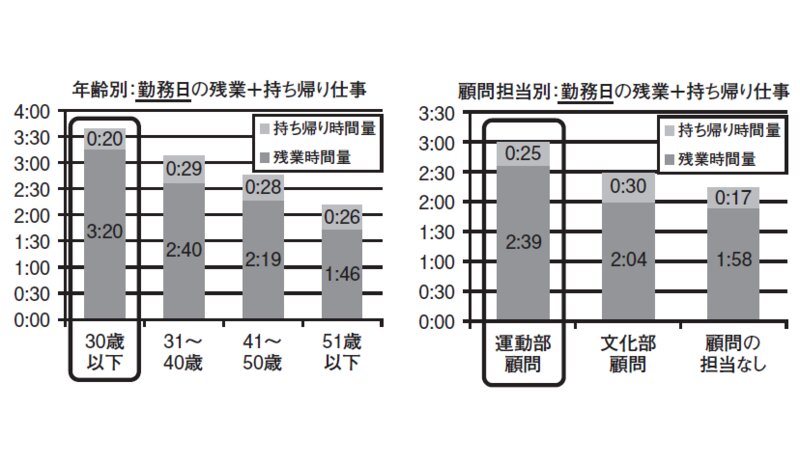

やや古い調査ではあるが、文部科学省の教員勤務実態調査(2006年度実施)は、若手の運動部顧問における過重負担をはっきりと示している。

たとえば中学校では、30歳以下の教員は30歳以上の教員に比べて、勤務日の残業や持ち帰り仕事の時間量が多い。また、運動部を担当する教員は、文化部顧問や顧問なしの教員に比べて、残業や持ち帰り仕事の時間量が多い。部活動指導においては、若手の運動部顧問にその負担が大きくのしかかっている。

■重大な問題として向き合っていくべき

2016年を「部活動改革元年」と位置づけ、部活動改革を主導する長沼豊氏(学習院大学・教授、元中学校教諭)は、昨年、私との対談で学校現場の切実さをこう語ってくれた。

私は、(世の中の人たちに)実態を知ってもらいたいですね。たとえば、「部活離婚」という言葉があるんですよ。そして「部活孤児」、「部活未婚」、「部活未亡人」。これ別に比喩ではなくて、現実に存在するんです。こういう実態を、やはり知っていただきたい。1年間のなかで休みはお正月3日間だけで、あとはずっと土日もない。それは離婚するわと。

長沼氏が強調するのは、「部活離婚」「部活未亡人」などの言葉は、現実に起きていることとして深刻に受け止めるべきということである。

冒頭で指摘したように、「部活未亡人」という言葉には、本当に悲しい響きがある。軽い話ではないのはもちろんのこと、それは皮肉でも揶揄でもなく、いま起きている現実を重大な事態として表現するものである。

部活動の過重負担は、ときに教員だけでなく、その家族をも苦しめている。

部活動には、たしかに多くの教育効果がある。そうだとするならば、今後は過熱した部活動を抑制しながらいかにその教育効果を達成できるのか、検討していくことが求められる。

- 注:言うまでもなく、女性教諭のなかにも、部活動で時間を奪われている者は多くいる。