残業代ゼロ 教員の長時間労働を生む法制度

■“残業代ゼロ円”で過労死ライン超え

学校という職場は、「ブラック」である。文部科学省が2016年度に公立校の教員を対象に実施した「教員勤務実態調査」では、「過労死ライン」(月80時間以上の時間外労働)を超える教員が、小学校で3割、中学校で6割ということが明らかになっている。

だが私がここで「ブラック」だというのは、単に時間外労働の多さだけではない。教育関係者以外にはほとんど知られていないこととして、じつは公立校教員にはいわゆる「残業代」が支払われていないのだ。

「残業代ゼロ円」で、多くの教員が過労死ラインを超えて仕事をしているという異常事態。なぜこんなことになっているのか。本記事では、その背景に迫りながら、教員の働き方改革のあり方を探ってみたい。

■好きで夜遅くまで残っている!?

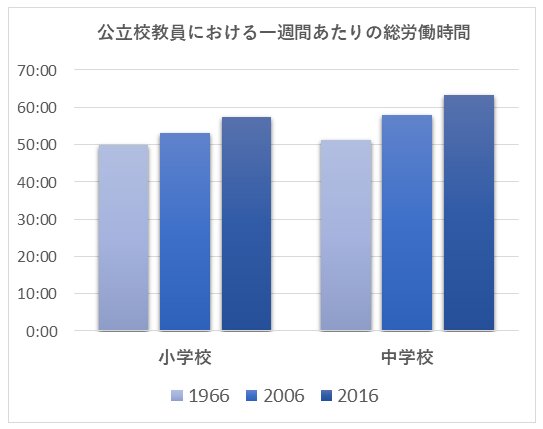

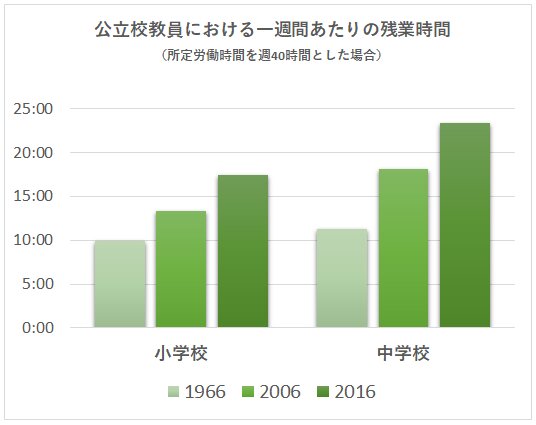

冒頭で紹介した文科省の調査によると、週あたりの総労働時間(持ち帰り仕事は除く)は、小学校教員が平均57時間25分、中学校教員が平均63時間18分であった。一週間の所定労働時間(38時間45分)を、小学校で18時間40分、中学校で24時間33分と、大幅に超えたかたちで長時間労働がおこなわれている。

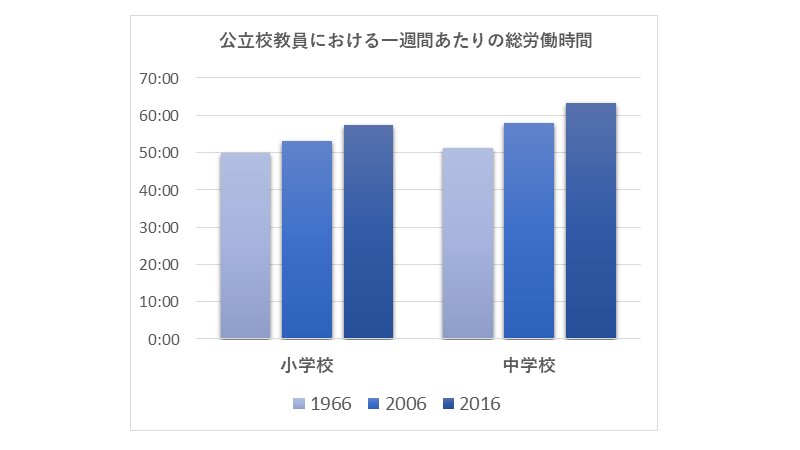

これまで計3回にわたって文科省が実施した全国調査(1966/2006/2016年度)をみても、週あたりの総労働時間は図のとおり、確実に増加してきている[注1]。

ところが、教員はその所定労働時間を何十時間超えようとも、残業代は一切もらうことがない。しかもこれは、「本当は残業代が出るはずなのに、会社側が支払わない」といったブラック企業の話とは事情がまったく異なる。

じつは公立校の教員は、法律の規定により、残業をしていないことになっているのだ。残業をしていないということは、残業代が生じることもない。つまり、先生たちは夜遅くまで、好きで学校に残っているということになる。

■ブラックな労働の背景に「給特法」

公立学校の教員の勤務には、基本的に労働基準法が適用される。

ところが、時間外勤務や休日勤務については、割増賃金(残業代)を支給しなければならないことを定めた労働基準法第37条の適用外とされている。その代わりとなるのが、長時間労働の根源とも言われる「給特法」(「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」)である。

「給特法」は、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、その給与その他の勤務条件について特例を定める」(第一条)ために、1971年5月に制定された。

その「職務と勤務態様の特殊性」とは、つまり、教員は学校で授業時間だけ教室にいればよいというものではなく、学校の敷地外での仕事も含めて「何でも屋」と言われるほどにその仕事内容が多岐にわたる[注2]。だから勤務時間を厳密に数えることが難しいという着想である。

■残業(残業代)は「なし」とする

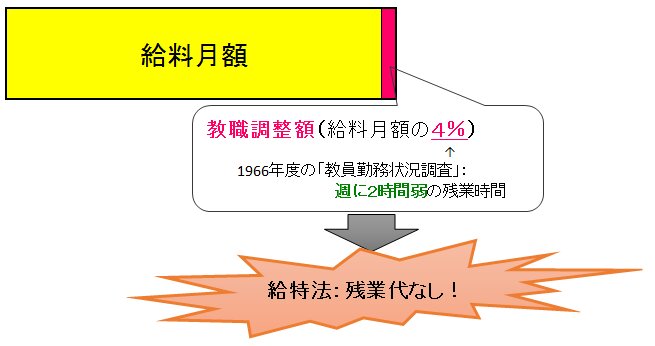

さて、ここからが重要である。「給特法」は、給料月額の4%分を「教職調整額」として支給するよう定めている(第三条第一項)。他方でそれを支給する代わりに、「時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない」(給特法第三条第二項)と規定している。

給料月額の4%分をあらかじめ支給する代わりに、何時間にわたって労働しようとも「残業代ゼロ円」とすることが、約50年前にこうして決められたのである。

なお「教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合は、政令で定める基準に従い条例で定める場合に限るものとする」(第六条第一項)。そして政令には「原則として時間外勤務を命じない」という条件において、ただし臨時または緊急の場合の四項目[注3]に限ってのみ時間外に勤務を命じることができると定められている。

■教職調整額の4%=週に2時間弱の時間外労働

教職調整額における給料月額の4%分というのは、1966年度に文部省が実施した「教員勤務状況調査」において一週間における時間外労働の合計が、小中学校で平均1時間48分であったことから算出されたものである[注4]。

給特法の規定は、教員の時間外勤務が1966年当時のようにわずかであれば、ある程度合理的な仕組みであったかもしれない。ところが今日の教員は、実質的には週2時間弱をはるかに超えて、前述のとおり小学校で18時間40分、中学校で24時間33分も、時間外労働にたずさわっている。

もはや教職調整額は、今日の時間外労働の対価としてまったく不十分であり、給特法の定めは、今日の実態からまったく乖離した状況になっている。

■残業時間・残業代が生じないから、長時間労働が生じる

給特法の規定により、教員は時間外労働を把握する必要がない。いわば、給特法とは労務管理の基礎的手法を放棄するような法律である。それは次の2つの点で、長時間労働の温床となっている。

第一に、国家規模の統計調査でこそ時間外労働の実態が明らかになってきたものの、いまも多くの学校では、各教員が日常的にどのくらい働いているのかが把握できていない(拙稿「教員の出退勤 9割把握されず」)。

勤務時間数が把握できない環境下では、長時間労働の日常が見える化しない。すなわち「残業時間が生じないから、長時間労働が生じる」のである。

第二に、残業代つまり割増賃金(1.25倍)を支払う必要がないために、雇用者側に業務の削減に努める動機が生まれない。残業時には、雇用者は通常賃金どころかそれよりも割り増しされた賃金を、被雇用者に支払わねばならない。これは財政面から、長時間労働の抑止力となる。

ところが、公立校では教員が時間外労働をどれだけつづけても、対価が支払われることはない。国や自治体は教員の善意に甘えて、次々と仕事を押しつける。「残業代が生じないから、長時間労働が生じる」と言える。

■給特法の改正が議論されない

このように考えると、教員の長時間労働を解消するためには、給特法の改正が必須であると言える。ところが、膨れあがった時間外労働分を残業代に置き換えれば、一兆円規模とも言われる、莫大な予算が必要となる。それゆえ、文科省は給特法の改正に後ろ向きである。

文部科学省の中央教育審議会は今年、「学校における働き方改革特別部会」を設置して、長時間労働の解消に向けてさまざまな事項を議論してきたが、これまでのところ、給特法への言及はごくわずかにとどまっている。

先月28日に同特別部会(第8回)は「中間まとめ」の「案」を検討した。「案」には、給特法がもたらしている弊害についていくつか記載があったものの、給特法の改正を含め、給特法を具体的にどうすべきかに踏み込んだ内容は記述されていなかった。

■抜本的改革に踏み出せるか

先月28日の議論では「案」を受けて、給特法に関しては二人の委員から発言があった。

その一つは、「給特法があるから現状がある=給特法悪者論で、この部会が進んでいいとは思わない。 (略) 給特法があるから現出ではなく、できる前から教員は多忙だった。そういう認識を言いたい」というものであった。「(給特法が)できる前から教員は多忙だった」という主張は、1966→2006→2016年度と総労働時間が増大してきたとするエビデンスに反するようにも思えるが、いずれにしても、給特法の現状維持を説く発言と考えられる。

もう一つの発言は、先述した給特法の成立根拠となる「(教員の)職務と勤務態様の特殊性」に関する内容で、「国立大附属の教師にも勤務の特殊性はあるのに、給特法の適用除外とされている」ことを突くものであった。

現在、国立大学附属学校(と私立学校)には、そもそも給特法が適用されていない。他方で、国立と公立の教員の間に、職務や勤務態様にそう大きな差があるとは考えにくい。だとするならば、もはや給特法の成立根拠自体が危ういという主張であり、給特法の改正を説く発言と考えられる[注5]。

これら二つの相対する主張が、「案」のとれた「中間まとめ」にどのように記載されるのか、注目したい。

労働時間を記録するという労務管理の基礎の基礎さえ整備されないままに、公立校では時間外労働が青天井で増大してきた。この流れに抗するには、労務管理を実現し、長時間労働に歯止めをかける法制度設計が必須であると私は考える。これこそがまさに、国の仕事である。

注1:基本的には10月~11月にかけての労働時間である。1966年度:毎月のうち、10月と11月のデータを参照し、10・11月の平均値を算出。2006年度:計6期間のうち、第5期(10月23日~ 11月19日)のデータを引用。2016年度:調査の実施期間自体が、10月17日~10月23日または10月24日~10月30日、ならびに11月7日~11月13日または11月14日~11月20日。

注2:文科省の資料によると「教育の仕事に従事する教員の職務はきわめて複雑、困難、かつ、高度な問題を取り扱うもの」であり、「通常の教科授業のように学校内で行われるもののほか、野外観察等や修学旅行、遠足等の学校行事のように学校外で行われるものもある。また、家庭訪問のように教員個人の独特の勤務があり、さらに自己の研修においても必要に応じて学校外で行われるものがある」という(中央教育審議会初等中等教育分科会「教職調整額創設に当たっての考え方等について」第7回配付資料1より)。

注3:「公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令」。もともとは1971年7月の時点で、文部省訓令28号「教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合に関する規程」として定められたもの。

同政令は、例外的な時間外勤務に関して、「教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとすること」として、「校外実習その他生徒の実習に関する業務」「修学旅行その他学校の行事に関する業務」「職員会議に関する業務」「非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務」の4つを定めている。これら4つの業務は、「超勤四項目」あるいは「限定四項目」とよばれる。

つまり、政令において原則として時間外勤務は認められていないものの、臨時または緊急の場合であり、かつ4つの限定的な業務においてのみ、管理職から命じられうるということである。

注4:一週間平均の時間外労働時間が年間44週(年間52週から、夏休み4週、年末年始2週、学年末始2週の計8週を除外)にわたっておこなわれた場合における、時間外労働の手当に要する金額が、給料月額の4%に相当するという算出根拠である(中央教育審議会初等中等教育分科会「教職員給与の在り方に関するワーキンググループ」第10・11回配付資料4-2より)。

注5:両者の発言内容は、ウェブサイト「教働コラムズ」掲載の「中教審 傍聴の記録(第8回)」より引用した。