中尾彬さんも残した「公正証書遺言」とはどんな遺言書なのか

昨日22日、俳優の中尾彬さんが、心不全のため16日に死去していたことが報道されました。享年81歳でした。

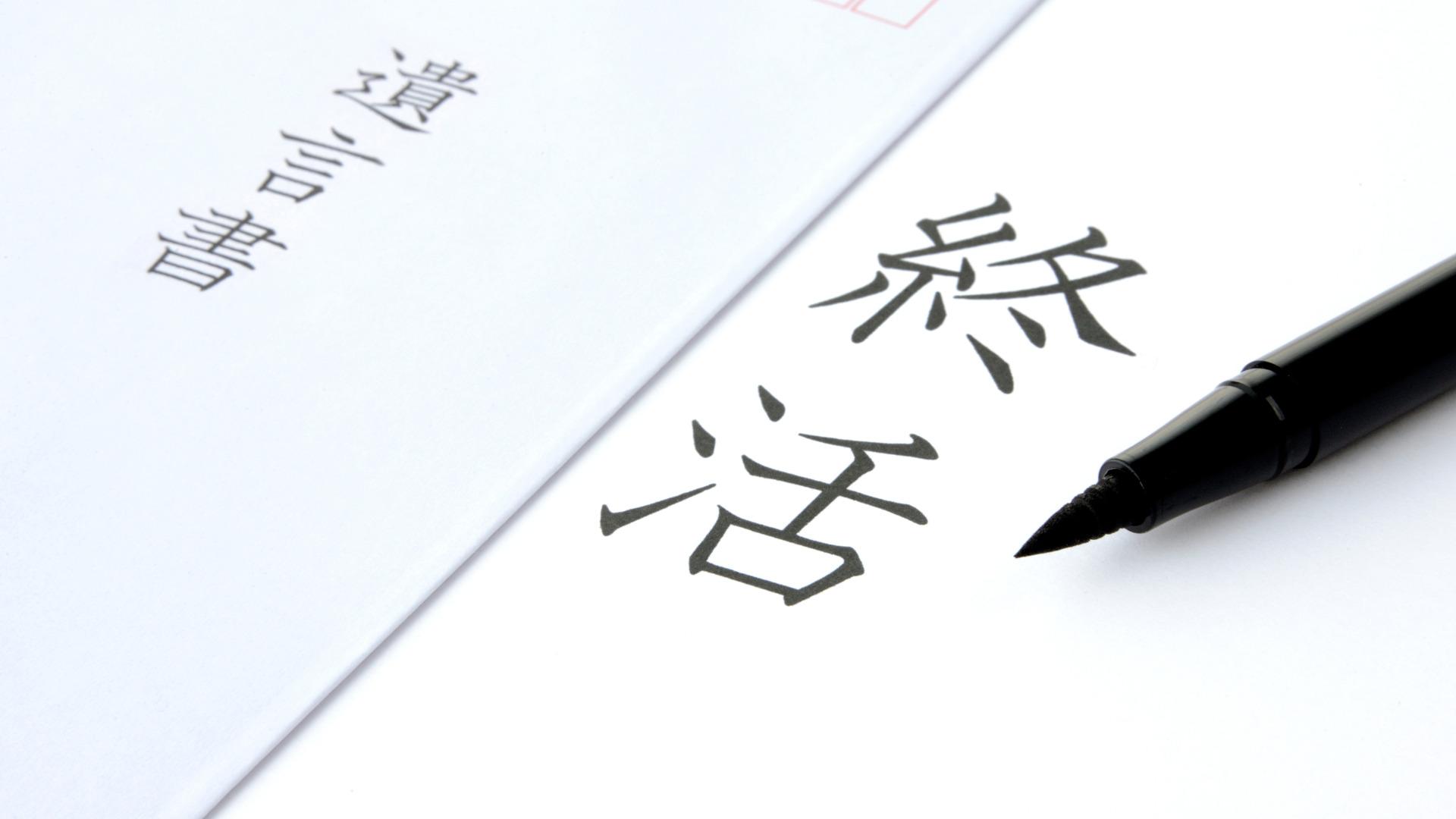

中尾さんは、夫婦が直面した大病がきっかけで10年ほど前から妻の女優・池波志乃さんと「終活」を精力的に行っていました。そして、報道によると、まず公正証書遺言を作成されたそうです。(参考記事「どうせなら俺らしく」中尾彬さんの終活 トレードマーク「ねじねじ」200本処分 「無」直筆の墓デザイン)

中尾彬さんはなぜ公正証書遺言を残したのでしょうか。そこで、中尾彬さんが残した公正証書遺言について見てみたいと思います。

どんな遺言がある?

まず、遺言にはどのような種類があるか見てみましょう。

ご存知の方は少ないと思いますが、実は、遺言には次の7つの種類があります。まず、大きく普通方式と特別方式の2つに分けることができます。普通方式は本来の遺言の方式で、自筆証書・公正証書・秘密証書の3種類があります。これに対して、死が差し迫り、普通方式に従った遺言をする余裕がない場合に用いられるのが特別方式です。特別方式には、死亡危急時遺言・難船時遺言・伝染病隔離時遺言・在船時遺言の4種類があります。

ほとんどが「公正証書遺言」か「自筆証書遺言」

このように遺言は7種類ありますが、選ばれるのは普通方式の自筆証書遺言か公正証書遺言のいずれかがほとんどです。自筆証書遺言も公正証書遺言も「死後にその内容が実現する」という意味で法的効果は同じですが作成方法・作成にかかる費用・保管方法などが異なります。では、自筆証書遺言と公正証書遺言のそれぞれの特徴を見てみましょう。

自筆証書遺言の特徴

自筆証書遺言は、その名の通り「自分で書く」(自書する)遺言です。自分で書くので遺言書を残したこともその内容もだれにも知られずに残すことができます。また、紙とペンがあれば残せるので費用がほとんどかかりません。

保管方法は、以前は自分で保管するか、遺言執行者(遺言の内容を実現する人)に預けるかしかありませんでした。そのため、失くしてしまったり、発見した人に書き換えられてしまったり(変造)破り捨てられたり(破棄)するおそれがありました。そこで、このような危険を回避するために、2020年7月に自筆証書遺言を法務局に保管できる制度(遺言書保管制度)がスタートしました。

なお、遺言者の死後にその内容を実現するには、原則として家庭裁判所に「検認」の申立てを行うことが必要です。ただし、遺言書保管精度を利用した場合は、検認をする必要はありません。

公正証書遺言の特徴

公正証書は遺言者の意思に基づいて公証人が作成します。公証人は、実務経験を有する元裁判官や元検事等の法律実務家の中から法務大臣から任命された公務員で全国に約500人います。公正証書遺言の作成は、全国に約300か所ある公証役場で行いますが、遺言者が病気等で移動が困難な場合は、公証人が療養先の病院や自宅に出張して作成することもできます。作成には公証役場に支払う手数料がかかります。

作成時に公証人と証人2人の計3人が立ち会うのでそれらの人には内容が知られてしまいます。ただし、公証人は法律で守秘義務が課せられているので、外部にその内容が漏れることはありません。また、証人は遺言の趣旨に照らし、民法上の秘密保持義務を負うことは明らかなので遺言の内容が外部に漏れることはまずありません。

作成した公正証書遺言は公証役場で半永久的に保管されます。なお、公正証書遺言は検認が不要です。

ご覧いただいたように、公正証書遺言は自筆証書遺言に比べて手間や費用がかかります。しかし、その分、法的不備のない万全な内容の遺言書が残せます。しかも、遺言者が死亡後に家庭裁判所に対して検認を行う必要がないので、死後に速やかに遺言の内容を実現することができます。

中尾彬さんは、遺言の内容を死後に確実に実現させるために公正証書遺言を選択されたのではないでしょうか。

中尾彬さんはお亡くなりになられましたが、遺言書を残していたので、お亡くなりになってもご自分の意思を実現することができます。中尾彬さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。

終活については、「中尾彬さんも実践していた『終活』で気を付けたいこと」をご覧ください。