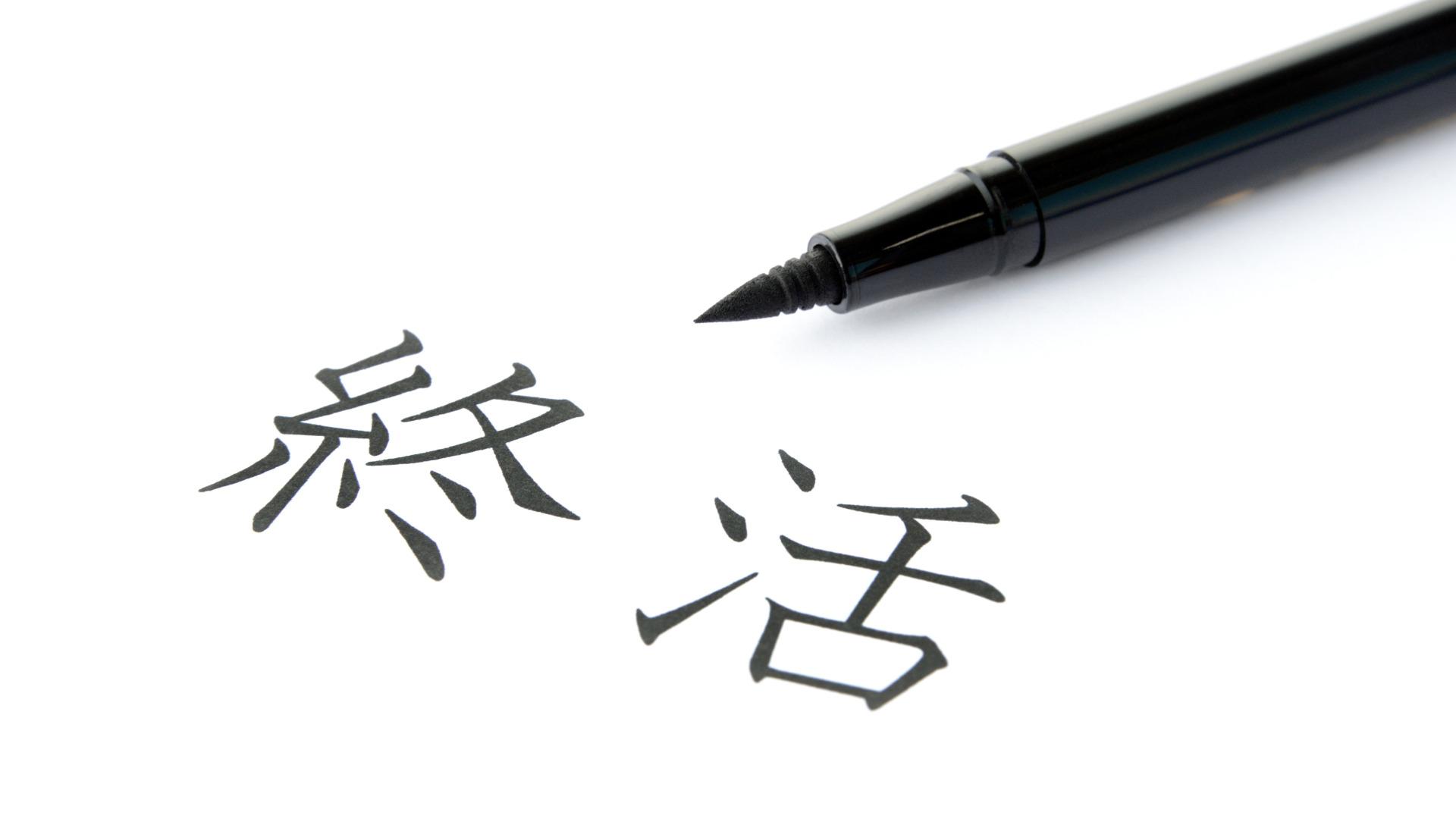

中尾彬さんも実践していた「終活」で気を付けたいこと

今月22日、俳優の中尾彬さんが、心不全のため16日に死去していたことが報道されました。享年81歳でした。

中尾さんは、夫婦が直面した大病がきっかけで10年ほど前から妻の女優・池波志乃さんと「終活」を精力的に行っており、妻の池波志乃さんと共著で2018年に『終活夫婦』という本まで出すほどでした。

そこで、中尾彬さんが熱心に取り組まれていた終活を行う上で気を付けておきたいことをお話ししたいと思います。

「エンディングノート」と「遺言書」は別物

終活といえば「エンディングノート」が頭に浮かぶ方が大勢いらっしゃると思います。エンディングノートと遺言書は、「死を前提とする書面」という共通点があります。しかし、その2つには法的効果においてハッキリとした違いがあります。その違いを押さえておかないと相続トラブルを引き起こすこともあります。

エンディングノートは「人生結末」のメモ

エンディングノートは、「エンディング」(=結末)+「ノート」(=書きとめたもの・覚え書・メモ)です。つまり、「人生の結末(=死)を前提としたメモ」です。メモですから書き方にルールはありません。ルールがないので自由に書いてよいのです。また、メモですから、原則として法的効果、つまり権利義務の発生は期待できません。そればかりか、エンディングノートに遺産の引き継ぎの考えなどを書いたら、死後にエンディングノートを見た相続人の間で、被相続人は「こう残したかったのかな・・・」といったような憶測が流れて遺産分けの話し合いである遺産分割協議に悪影響がおよんでモメる原因になりかねません。

遺言書は死後に関する法律文書

一方、遺言書は自らの死後に関する法律文書です。法律文書ですから遺言書には遺言者の死後に法的効果、つまり権利義務が生じます。そして、法的効果を発生させるため、遺言の「書き方」(方式)や書くことができる内容(「遺言事項」といいます)は民法という法律にルールが定められています。そのため、ルールに違反した方式や内容は無効になるおそれがあります。

終活は遺言書で締めくくる報道によると、中尾彬さんは公正証書遺言を残されたそうです(公正証書遺言については「中尾彬さんも残した「公正証書遺言」とはどんな遺言書なのか」をご参照ください)。遺言書を残しておけば死後に自分の意思を実現することができます。

終活の締めは、エンディングノートを仕上げて終わりではなく、もう一歩踏み込んで法的に完備した遺言書を残して締めくくりましょう。

参考:「どうせなら俺らしく」中尾彬さんの終活 トレードマーク「ねじねじ」200本処分 「無」直筆の墓デザイン

※公正証書遺言の作成方法については、「中尾彬さんも残した『公正証書遺言』はどのような「手順」で作成するのか」をご覧ください。