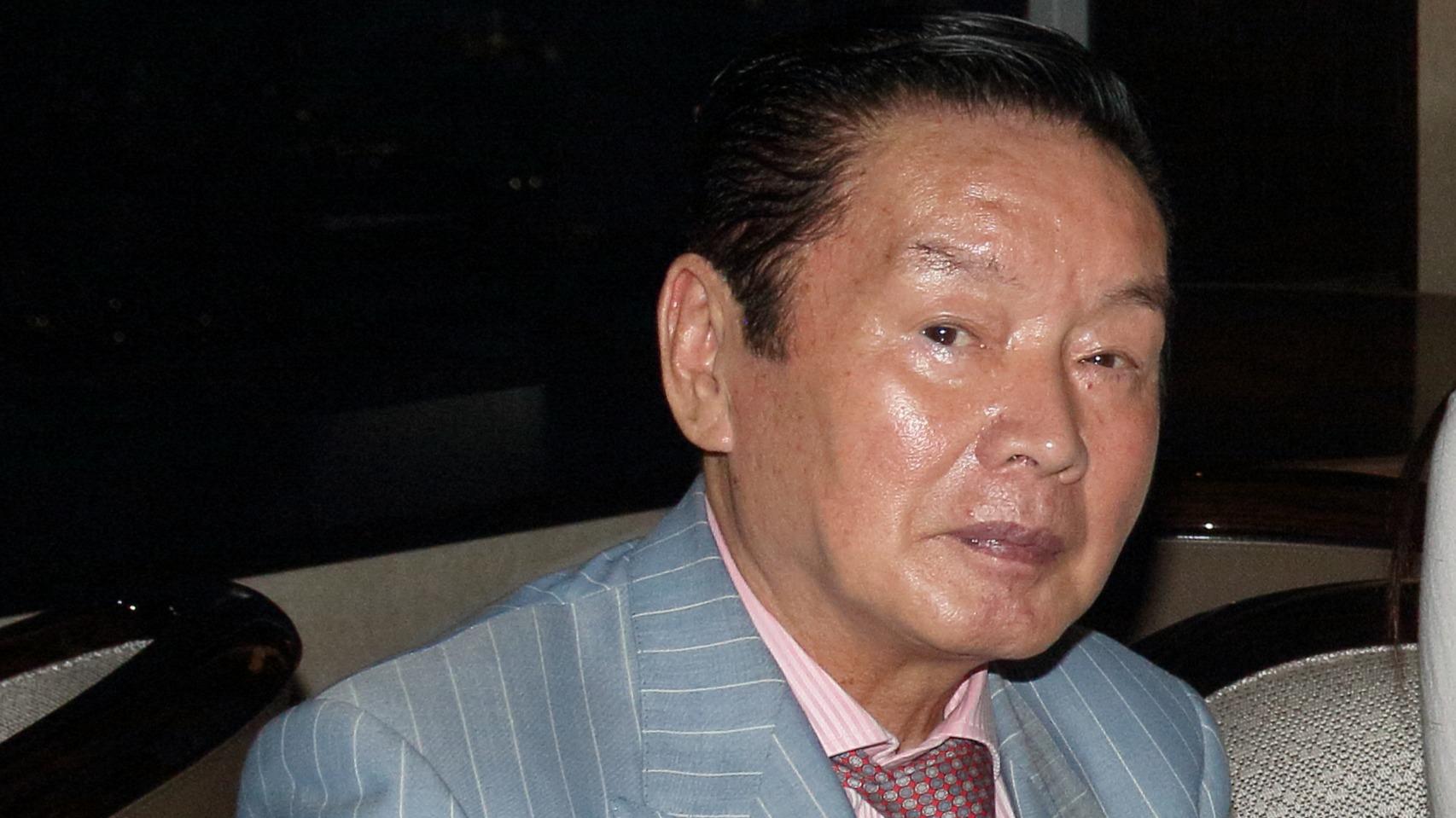

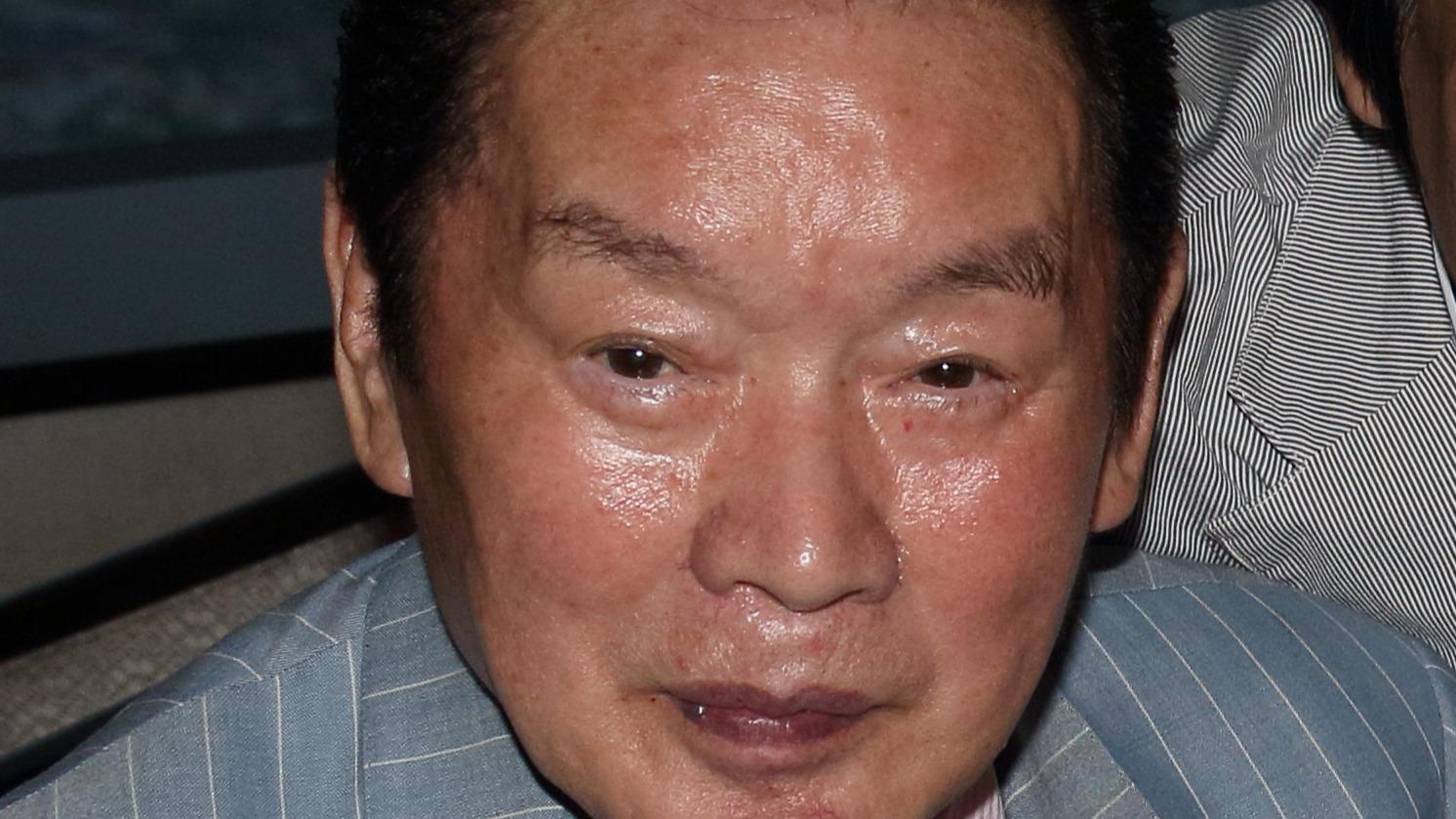

「遺言書」を残したのに相続争い!?~「紀州のドンファン」が残した遺言書をめぐる争いに判決下る!

「紀州のドンファン」こと、故 野崎幸助さんが「田辺市に全財産を残す」と残したとされる自筆証書遺言をめぐり、「遺言書は有効」とする田辺市と、「遺言書は無効」とする親族が争った裁判で、「遺言書は有効」とする判決が出ました(詳細は、【速報】「紀州のドンファン」13億円以上の遺産 市に全て寄付とした「遺言書」は有効 「1億円くらい紙切れみたいなもんや」 生前語った男性は不審の死 殺人などの罪で起訴の55歳年下の元妻 裁判はまだ始まらずをご覧ください)。

遺言書を残す人は、「自分の死後に遺産をめぐる争いが起きないように」と願って残すことが多いようです。にもかかわらず、野崎さんが残したと思われる遺言書をめぐって争いが起きてしまいました。

では、なぜ遺言書をめぐる争いが勃発してしまったのでしょうか。この答えは、自筆証書遺言の作成方法にあります。

自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言は、その全文、日付および氏名を自書(自分で書くこと)し、これに印を押せば法的に有効となります(民法968条1項)。なお、財産目録に限っては、パソコン等で作成する(自書しなくてもよい)こともできます(同条2項)。

民法968条(自筆証書遺言)

1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

自筆証書遺言は「密室」で作成できる

つまり、自筆証書遺言は、だれにも知られることなく残すことができます。

このように、「密室」で作成することができるので、遺言を残した人(「遺言者」といいます)が亡くなった後に、今回のように「本当に本人が書いたものなのか」といったような遺言の真贋(本物かにせものか)を争う事態を引き起こすおそれがあります。

安全策なら公正証書遺言

このように、自筆証書遺言は自分で書いて印を押せばできてしまうので、手軽に作成できるという利点がありますが、遺言者の死後に遺言の真贋を争う危険性がどうしてもぬぐえません。

もし、「より確実に遺言書の内容を実現させたい」と願うなら、公証人が関与して作成の現場に2人の証人が立ち会う公正証書遺言を作成することをお勧めします。公正証書遺言は公証役場に支払う手数料がかかり、いくつかの資料をそろえる手間がかかりますが、その分厳重に作成されるので、「この遺言書は本当に本人が残したのか」という遺言の真贋をめぐる争いはまず起こりません。

野崎さんは、相当な財産を残されたようですから、公正証書遺言を選択した方がよかったかもしれませんね。