なぜ日本の「子どもの声を聞く事業」はモニター募集という“意味のない”事業になってしまうのか?

2023年4月、こども基本法が施行され、政策決定過程で、子どもの声を聞くことが政府、地方自治体に義務付けられた。

そうした流れを受けて、国や地方自治体では、子どもの声を聞く事業が始まっている。

こども家庭庁では、小学生から20代までの約1万人のこども・若者から意見を聞く「こども若者★いけんぷらす」が始まり、こども・若者の声を政策に反映しようとしている。

東京都では、新たに「こども都庁モニター」を設置するとして、5月8日から、小・中・高校生と未就学児の保護者の方を対象として、モニター1200名の募集を始めた。

東京都は、「子供の笑顔あふれるチルドレンファーストの社会」の実現に向けて、子供を客体ではなく、主体として捉えていくことを子供政策の基本スタンスとし、子供との対話を実践する取組を進めています。

引用元:「こども都庁モニター」を募集

ただこうした「モニター事業」は目新しいものではなく、内閣府では「ユース特命報告員(途中でユース政策モニターに改名)」を平成21年度から行ってきた。

そして、これまで十分な成果を上げていないことからもわかるように、こうしたモニター事業をやってもあまり意味はない(こども家庭庁ではアジェンダセッティングから子どもがかかわるなど、以前よりは改善されているが、本質的には変わっておらず、微修正に過ぎない)。

モニター事業では、言葉上は子どもは権利の主体と言っていても、実態としては客体としての存在にとどまっており、十分な影響力を行使できないからである。

一般企業でも「モニター募集」などを行うことは珍しくないが、企業の意思決定に参画できると感じる人は少ないだろう。あくまで参考情報の一つである。

そして、日常的に子ども若者同士で社会課題について議論する場にもならず、教育的要素も弱い。

なぜこうした“意味のない”事業ばかりが日本では生まれるのか。

どこが先進的な国々と違うのか。

結論から言えば、子どもの権利への理解が乏しいことに加え、若者政策の定義が大きく異なるからである。

具体的に、先日視察に行ってきたフィンランドの若者政策と比較しよう。

関連記事:統一地方選、致命的な投票率の低さ。どうしたら投票率は上がるのか?フィンランド主権者教育との比較から(室橋祐貴)

エンパワメントを目的としたフィンランドの若者政策

若者政策が発展している欧州と日本の若者政策はどこが違うのか。

これまで日本の若者政策の中心となっていたのが、2010年に施行された「子ども・若者育成支援推進法」である。

その第一条の目的を見ると、大事にしているコンセプトがよくわかる。

(目的)

第一条 この法律は、子ども・若者が次代の社会を担い、その健やかな成長が我が国社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、(中略)子ども・若者の健やかな育成、子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援その他の取組(中略)を推進することを目的とする。

引用元:子ども・若者育成支援推進法

一旦評価は後回しにして、フィンランドの若者政策を見てみよう。

フィンランドでは若者政策が1972年から整備されているが、若者政策法(the Youth Act)を見ると、その定義がわかりやすい。

(目的)

第一条

一 この法律の目的は、若者の成長と自立を援助すること、若者の積極的シティズンシップとエンパワメントを促進すること及び若者の成長と生活環境を改善することである。

二 この目的の実現は、共同性、連帯、公平と平等、多文化主義と国際主義、健康的な生活及び生命と環境の尊重に基づいている。

(定義)

第二条

⑵積極的シティズンシップとは、市民社会における、若者による目的志向の活動を意味する。

⑶社会的エンパワメントとは、若者を対象とする、生活管理スキルを改善し排除を防止することを目指す手段を意味する。

⑷ユースワークとは、若者の余暇時間における積極的シティズンシップの促進、若者のエンパワメント、若者の成長と自立の支援、世代間の相互作用を意味する。

⑸若者政策とは、若者の成長と生活環境を向上させることを意味する。

引用元:Youth Act (72/2006))

日本とどのような違いがあるだろうか。

日本の定義は、あくまで国の発展のために、若者の成長を手助けする、というものとなっている。

若者に社会に適応してもらう、社会が良いと思う方向へと若者を導く、という「移行」的なアプローチである。

ここには、子どもにはそれぞれ個別の意思が存在するという、子どもの権利の考え方が存在しない(客体としての存在)。

一方、フィンランドの若者政策は、若者の積極的シティズンシップとエンパワメントという言葉が象徴的なように、全ての若者がいかに能力を発揮しやすい環境を作るか、という包摂的なアプローチとなっている(権利の主体)。

当然、こちらの方が子どもの権利の考え方に沿っている。

若者政策の前提に大きな違いがあるため、「子どもの意見を聞く事業」など、個別政策にも大きな違いが出てくる。

エンパワメントの語源が「権利や権限を与えること」となっているように、エンパワメントを軸にした事業では、子どもや若者の発言権の強化、活動基盤の整備(資金面や場所など)が施策として出てくるだろう。

実際、フィンランドで最初に作られた若者政策の法律は、「若者委員会及び自治体のユースワークに対する国の補助金に関する法(The Act on Youth Committees and State Subsidies for Municipal Youth Work(117/1972))」であり、それによって、若者団体の代表らで構成される、若者問題に関する諮問機関と、若者団体への経済的支援が行われた。

今回、こども家庭庁の有識者会議に一定数の20代が入ったように、大人と一緒の有識者会議に若者が参加することも重要だが、影響力行使の観点から言えば、若者だけで構成される会議体を作り、そこに権限を与える方がより重要である。

ヨーロッパでも、欧州評議会には、30人の若者団体・ネットワーク団体の代表らから構成される諮問機関(The Advisory Council on Youth (CCJ))が設置されている(co-managementのパートナーとして位置付けられている)。

若者団体への経済的支援は、以前スウェーデンの事例も取り上げたが、今回フィンランド視察で話を聞いたフィンランドの若者協議会「Allianssi(アッリアンシ)」の例で言えば、年間予算250万ユーロ(3億7000万円)のうち、65%(2.4億円)が教育文化省、15%が他の省庁やEUから提供され、20%が他のところから集めている。

これにより、約25人の専属スタッフを雇うことができ、安定した運営を行うことができている。

関連記事:学校選挙、子ども・若者団体に年間約45億円の助成金を出すスウェーデン若者・市民社会庁の取り組み(室橋祐貴)

代表性と当事者性と専門性

もう一つ、日本の事業に決定的に欠けているのが、政策決定過程における「正当性」の確保である。

現代の民主主義社会では、全ての人が全ての物事の意思決定に参加することが難しいため、国民の理解、納得を得るための「正当性」が重要になっている。

厳密に言えば、「正当性」と「正統性」である。

正当性=専門性や合理性に基づく意思決定(EBPM)

正統性=みんなで選んだという納得感(民主主義)

子どもや若者の声を聞く時にも、この観点がなければ、参加していない同世代がその決定に納得することができず、第一、全ての若者を排除から防止することができない。

その「正当性」を確保するために重要なのが、下記の3点である。

・代表性

・当事者性

・専門性

・代表性

その世代や属性を代表して発言できるだけの正当な理由を持っているか。

業界団体をイメージすればわかりやすいが、ネットワーク団体として様々な団体や個人が加盟し、様々な声を集約しているケースが多い。

理想的には、代表は選挙で選ばれるなど、民主的な運営が行われていることが望ましい。たまに個人的な意見を言う機会もあるが、基本的には世代や属性を代表して発言する立場となる。

・当事者性

その世代や属性に属していることはもちろん、個別テーマを語る時には、その体験者がいる方が望ましい。少なくとも構成メンバーにその当事者がいるなど、リアルを知る立場にいる必要がある。

・専門性

子どもや若者の声を聞くと言っても、少なくとも政策レベルであれば、発言する側も、その世代全体のことや、法律や条例、学問的な知識がなければ、正当な意思決定を導き出すことは難しい。

実際、海外の子ども若者の政治参画事業を見ればよくわかるが、子どもや若者だけでよく勉強し、議論も行っている。そのため、行政などが意見を聞く際も、一回きりのイベントは少なく、月に数回は集まり議論する常設型のイベントが多い(子ども・若者議会など)。一回だけの場合も、準備に相当時間をかけるケースも珍しくはない。

例えば、フィンランドでは2年に一度、本物の国会議事堂を使って、14歳-15歳を対象にした若者議会(Youth Parliament)が開催されるが、日本の子ども・若者議会とは大きく異なる。

まず、議論に参加する「学生議員」(約200名、この人数は本物の国会と同じ人数)は全国約150の学校から、選挙などを通して選出される(代表性・当事者性の確保)。

そして、本物の閣僚や国会議長も出席し、議論するが、単に当日集まるだけではない。

各学校では、「議会クラブ」が作られ、そこで教育専門機関であるDevelopment Centre Opinkirjoが教材の提供やトレーニングを行う(専門性の確保)。

さらに若者議会には、レポートなどをまとめる学生記者も参加するが、それに向けて、公共放送であるYLEもサポートする、「Youth media academy」が作られ、メディアと民主主義について学ぶ(専門性の確保)。

このように、重層的な取り組みであり、単発のイベントではない。

地方議員と変わらない「若者議会」(Youth Council)の活動

もう一つ、地方レベルでの取り組みも紹介しよう。

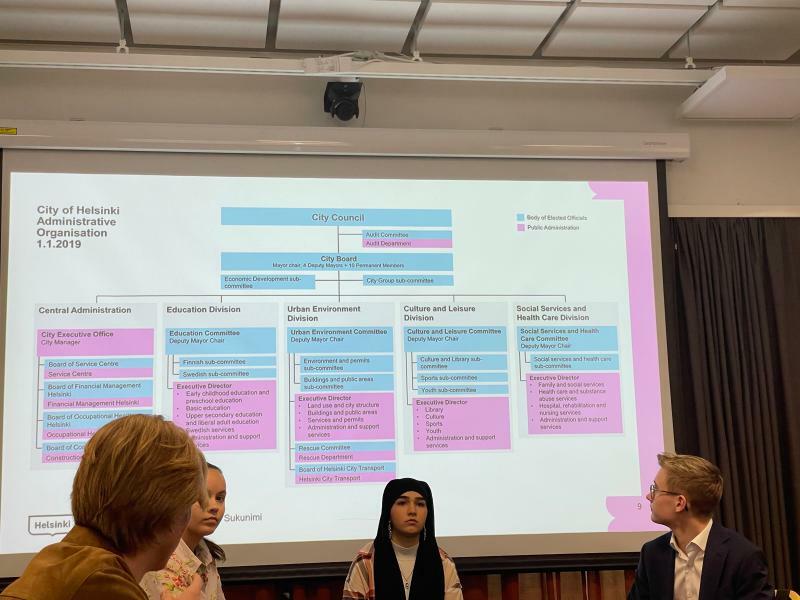

フィンランドの首都・ヘルシンキに設置されている「ヘルシンキ若者議会」(Youth Council)は、日常的な活動の場となっている。

まず議員は、13〜17歳の30人で構成され、任期は2年。

そのメンバーは、選挙で選出され、本物の地方選挙と同じように、ホームページで候補者が掲載され、各候補者はスローガンを掲げて投票を呼びかける。

投票を行う有権者は、同じくヘルシンキに住む13〜17歳だ(ちなみに、2021年は74人の候補者が立候補した)。

活動頻度はほとんど毎日で、議会と同様に、各政策委員会に分かれて活動する。

給料は出ないが、ある程度の活動費(1万ユーロ=約145万円)は存在し、地方議員とあまり遜色ないレベルで活動している。

この取り組みにも、代表性、当事者性、専門性が存在していることがわかるだろう。

一方、日本の「ヒアリング事業」には、これらがほとんど存在しない。

第一、海外には様々な先進事例が存在するが、もちろんアンケートなどを行ったりはしているものの、「ヒアリング事業」をメイン事業としてやっている他国の事例は聞いたことがない。

フィンランド若者協議会「Allianssi」の上級顧問であるヤルッコ・レヒコイネンさんは、若者の参加について、「quasi-participation(擬似参加) is dangerous」と言っていたが、まさに、擬似参加は危険である。

なぜなら、声を上げてもあまり意味がなかったと、ディスエンパワメント(力を奪う)することになるからである(筆者はよく学習性無力感と言っている)。

今の政府、自治体の事業のままでは、子ども、若者をさらにディスエンパワメントさせかねない。

これまでの延長線上ではなく、真の意味で、子どもの権利に沿った事業に大きく転換していくことを期待したい。