本当に「命を守れる」防災を考える(1) ~防災気象情報:新情報を作れば、防災・減災につながるのか?~

「平成30年7月豪雨」による甚大な水害の発生から1か月となる。今回の災害で尊い命を失われた方々、ご家族の方々に心からお悔やみを申し上げ、被災された大勢の方々にお見舞いを申し上げる。

また、現地では、現在も行方が分からなくなっている方々の捜索活動が続けられ、大きな被害を受けた住居やインフラの復旧へ向けた活動が行われている。記録的な酷暑となったこの夏の炎天下で大勢の方々が活動されており、被災された方々、現地で活動されている方々の健康維持も懸念される。気象解説者の立場から申し上げれば、気象情報をどうか最大限適切に活用し、熱中症対策を十分に行ってほしい。一刻も早く、災害発生前のような平穏な日常が戻ることを祈念してやまない。

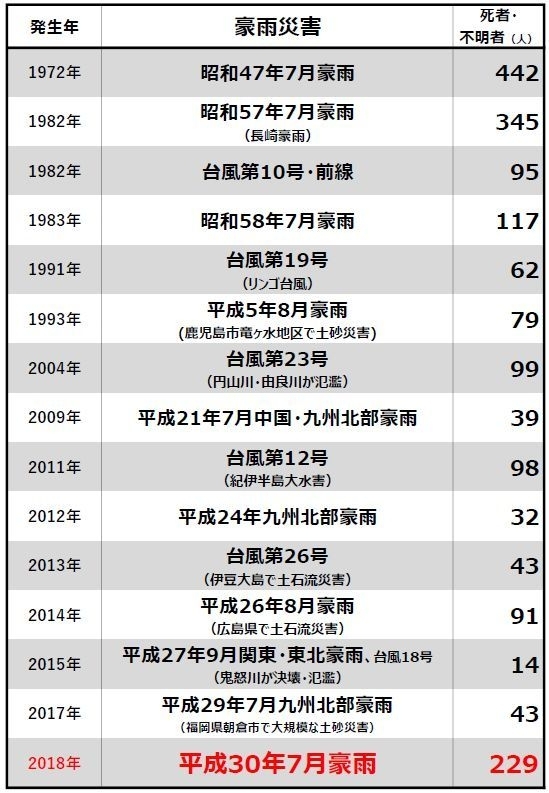

今回の災害は、犠牲になられた方々の人数の多さという意味では、豪雨による国内の災害としては1982年に発生した「昭和57年7月豪雨」(いわゆる「長崎豪雨」)以来の甚大な水害となった。亡くなられた方々を「人数」というひとくくりの数字にまとめてしまうことに私はどうしても抵抗感を拭えないのだが、それだけ多くの方々が災害に巻き込まれ理不尽にも人生を終えさせられてしまったということに、今回の災害の異常さ・規模の大きさを感じる。また、現在の防災対応が十分なものなのか、問題点が放置されていないか、まだ出来ることがあるのではないか、という強い疑問を突きつけられる。

このシリーズ記事では、「本当に『命を守れる』防災を考える」と題し、今回の大水害を踏まえて、私が感じる防災対応の課題・問題点を指摘し、改善に向けた提案・提言をしたい。防災気象情報のあり方や、住民、地方自治体、国、気象庁、気象解説者(マスコミ)など様々な立場での対応・課題・改善策について考えていくつもりだ。いくつかのテーマごとに考え、複数回の連載を予定している。私見ではあるものの、気象解説者として日々呼びかけを行ってきた経験や、災害後の現地調査・ヒアリングの経験などをもとに、読者の皆様とともに丁寧に考えていきたいと思う。

今回(第1回)は、特別警報など「防災気象情報」のあり方について考えたい。

■ 「大雨特別警報」発表を受けて防災対応?

今回の豪雨では、11府県で気象庁から「大雨特別警報」が発表された。2013年8月の運用開始以降、これほど多くの府県に一連の大雨で特別警報が発表されたことはない。しかしながら、「特別警報の発表が遅かったのではないか」との声が一部の地方自治体から出ているとのことである。

面会で、中村知事は「愛媛はぎりぎりまで(大雨)特別警報が出なかった」と述べ、発表方法の改善も要請した。首相は「避難指示との関係など、検討していきたい」と応じ、「被災者に寄り添った対応をしていく」と強調した。

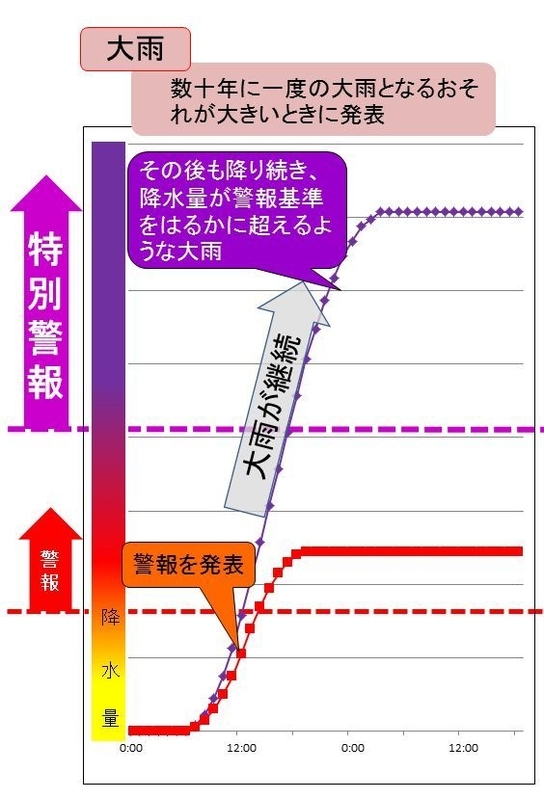

大雨特別警報は、警報の発表基準をはるかに超える大雨が予想され、重大な災害の起こるおそれが著しく高まっている場合に発表される。より具体的には、50年に一度レベルの大雨となった、または、まもなくなると予想される地域が府県程度の広がりを持って出現した際に、気象庁(地元の気象台)から発表され、最大級の警戒を呼びかけるものである。発表地域では「これまでに経験したことのないような、重大な危険が差し迫った異常な状況」となっており、直ちに命を守る行動をとることが求められる。

しかし、50年に一度レベルの状況になる前に、20年に一度、30年に一度といった状況をすでに経過し、その後「特別警報:50年に一度」レベルとなることは容易に想像がつく。大雨特別警報は、これから大災害が起こる危険性が高いことを告げる情報というよりも、あくまで「50年に一度」の状況に達したことを告げる「実況情報」的な性格が強い。つまり、大雨特別警報の発表を待ってから住民が避難など防災行動を開始したり、行政が避難勧告・指示などを発表し始めたりすると間に合わない場合が大いにあり得るため、それは絶対に避けなければならないことなのだ。

これは、私も特別警報運用開始時から強く申し上げているし、防災関係者や気象庁も事あるごとに強く訴えていることである。住民はともかく、地方自治体の担当者や首長など避難情報発表に直接携わる防災関係者は当然ながら事前から知っておくべき事項と言っても良い。あくまで、大雨特別警報は気象庁からの「最後通告」であり、尋常ではない異常事態に陥っていることを急告する情報であり、自治体の防災担当者は危険地区への避難勧告・指示の出し漏らし・出し忘れがないかを「再チェック」するための情報として使うべきなのである。

現状の情報体系においては、大雨特別警報の発表をきっかけとして避難勧告・指示を出し始めたりするなどの防災行動「開始」の端緒にすることは絶対にしないでほしい、と改めて強く訴えたい。

■ 大雨特別警報は必要な情報なのか

一方で、こうした不適切な防災対応を抱かせやすい、大雨特別警報の現在の発表形式や位置づけは、現状のままで良いのだろうか。そもそも、大雨特別警報は本当に必要な情報なのか。

私は、注意報→警報→特別警報という情報の「段階」がある、という知識のみが広まるのならば、むしろ住民を危機にさらすおそれのある危険な情報にもなりかねないと思っている。すなわち、「まだ特別警報という情報が上にある」と思ってしまい、「まだ大丈夫なのだろう」と誤解をしてしまう危険性があるのだ。これも各方面からずっと懸念されていた「特別警報以外の“軽視”」である。

繰り返し申し上げるが、大雨特別警報が発表された時は、50年に一度レベルに「すでになっている」か「差し迫っている」時であり、その前に、20年に一度や30年に一度といった、十分に危険な事態を通過してきている段階なのだ。

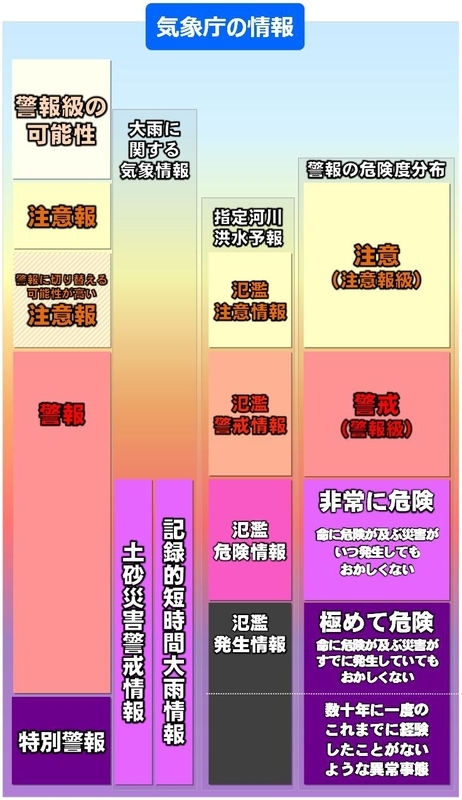

特別警報が出される前、警報発表後に危険性がさらに高まった場合には、「土砂災害警戒情報」、「記録的短時間大雨情報」、「氾濫危険情報(河川ごとに発表)」などの情報が発表されるのだが、それらが軽視される傾向が強まってしまったのではないか、と懸念されてならない。

大雨特別警報は、自治体の防災担当者が対応に漏れがないか「再確認」するための情報。この使い方を、住民はもとより自治体の防災担当者自身がしっかりと適切に理解して、実際の災害対応業務に臨んでいるか。そうしたことがきちんと理解・周知されない限り、場合によっては、大雨特別警報があることで、むしろ適切な防災行動を阻害するリスクがあるようにも思えてならないのだ。

情報は、正しく使ってこそ最大限の効力を発揮する。(私はかつて、これを「気象情報・宅配ピザ論」と呼んだ。おいしく食べるためには、まずはおいしく作り、それを指定された場所に正しく迅速に運び、さらには冷めないうちにおいしい食べ方をしてもらうことで、最もおいしく食べられるはずだ、ということ。情報の「作成」「伝達」「利用」も同様と感じる。)

避難勧告・指示を発表する地方自治体の防災担当者や首長が正しく情報の知識を持ち、適切に活用できるためのスキルアップや人材育成の方策を検討する必要があると思う。また、利用する住民の方々に正しい利用法を知ってもらい、自らが住む地域の災害リスクの把握とともに情報を活用することで身の安全を図る意識を常に持ってもらうような施策を考える必要があるとも思う。

では、防災気象情報は、現状の発表体系・種類のままでも良いのか。私は、そうは思わない。ICT技術の進展、高齢化などの時代背景も鑑みながら、より良い形に再整理する必要性を強く感じている。

■ 一般向けとプロ向けの情報分けを

奇しくも冒頭に申し上げた「昭和57年7月豪雨」の後にも、警報レベルを大きく超えるような大雨の際に危機をどう伝えるべきか、いわゆる「スーパー警報」の新設が議論されたと聞く。予測技術の観点からも事前に「スーパー警報」を発表することは難しく、数年に一度レベルの短時間の豪雨が降ったことを把握してその旨を発表し、事態の異常性・危機を呼びかけるものとして、翌1983年からは「記録的短時間大雨情報」の運用が始まったのだ。

大雨特別警報は、2011年9月に発生した紀伊半島大水害を契機のひとつとして、気象業務法改正を経て、2013年から運用が始まった。それまでにも、「土砂災害警戒情報」「竜巻注意情報」「高温注意情報」など、社会の多様化するニーズに応える形で様々な情報が新設され、気象庁から発表されている。

しかし、住民や地方自治体からは「情報の種類が多すぎて、わけがわからない」、「どの情報が重要なのかわからない」などの声も絶えず耳にする。私も、講演会や自治体職員向け講習などの場で、実際によく聞く声だ。新しい情報を作ればそれで良い、というものではないと私は強く思う。今ある情報の意味を広く周知して正しく理解・利用してもらうとともに、特に、広く「push型情報」として一般的な利用に供する情報については、出来る限りシンプル化・簡略化を目指すことが必要ではないか、と感じる。

そこで私は、まず、一般向け情報と、自治体で避難情報を発表するなどのプロ(高度利用者)向け情報を分けて、気象庁から発表することを提案したい。

一般向けには、基本的には注意報・警報を活用してもらうこととし、情報の簡素化を図りたい。自治体の防災担当者など高度利用者向けには、情報活用のスキルアップや体制確保を進めたうえで、市区町村ないしはそれよりさらに細かい地域での災害危険度を積極的に提供し、より適切な避難勧告・指示の発表を促すことを目指したらどうだろうか。もちろん、「pull型情報」として、一般利用者が気象庁ホームページなどへプロ向け情報を自ら取得しにいくことは妨げず、むしろ積極的に活用してもらいたいとも感じる。

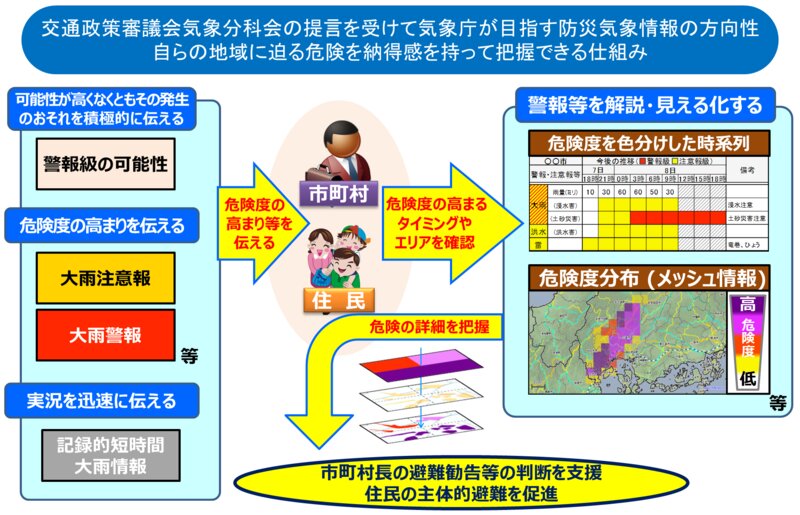

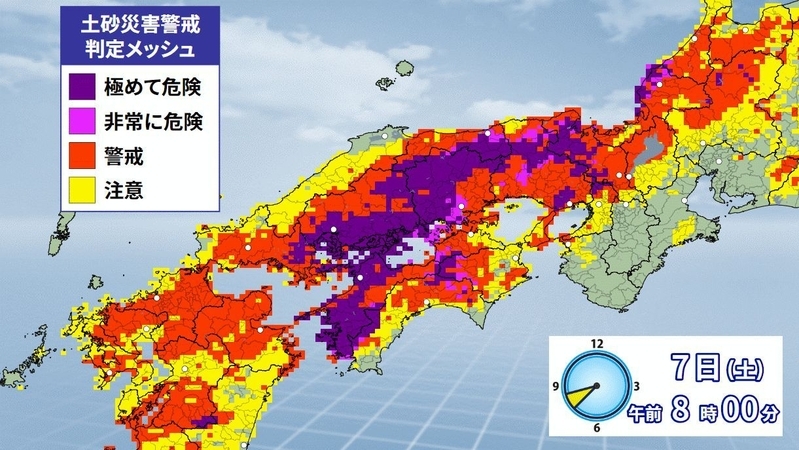

現状でも気象庁が発表している大雨災害の「危険度分布」をさらに積極活用してもらうべきだと考える。また、そのための準備として、丁寧で地道な作業が必要だが、それぞれの市区町村内の危険箇所について、どのレベルの状況になったら避難勧告・指示を出すのか、事前に住民・専門家を交えて熟議し、予め検討のうえで決定しておくことが必要だ。いざ豪雨が始まると、悩んでいる暇はない。住民と事前に認識を合わせ、空振りを恐れずに、決められた基準に沿って避難勧告・指示を発表していくことが肝要だろう。

例えば、自治体が設定する「土砂災害警戒区域」で、土砂災害の危険度レベルがある一定の値を超えた際にそれを報知し、避難勧告・指示の発表を促すような、避難情報発表の支援システムを各自治体に導入することも必要になるだろう。ハザードマップ(災害危険予測図)と気象庁発表の予測情報・危険情報を有機的に組み合わせ、迅速かつ適切な避難情報の発表につなげる仕組みが必要だ。スマホやネットを活用し自ら気象情報・危険度情報を取得しにいくことが難しい高齢者など「push型情報」が必要な住民のため、より適切に避難情報を発表する体制作りが必要だと感じる。そうした部分に防災関連予算から補助費として投じるなど、国には積極的に効果的な仕組みづくりの支援をしてほしい。

■ 大雨特別警報よりも「〇〇年に一度」メッシュ情報の発表を

また、気象庁が発表する情報については、大雨特別警報を一般向けには発展的解消し、危険度分布の情報に組み込む形にできないか、と提案したい。現在も、「50年に一度レベル」の地域(メッシュ)を気象庁の部内では随時計算し、それをもとにして大雨特別警報の発表を検討するわけだが、こうした「〇〇年に一度」地域の情報をメッシュ情報形式で広く発表・発信はできないのだろうか。

現在のように、情報を3つ以上の段階形式で体系立てると、「まだ上に、〇〇情報がある」と受け取られてしまうおそれがある。であれば、「お住まいの地域は、いま、〇〇年に一度レベルの状況になっています」と示すだけにし、誰もがわかる「〇〇年」という数字で定量化した情報を発表すると、事態が軽視されず、今まさにどの程度の危険度に至っているのかが適切に伝わるのではないか、と思うのだ。

もちろん、1年に一度とか3年に一度とか言われると「それがはたしてどの程度危険なのだろう」と微妙に受け取られることもあるだろうが、20年に一度、30年に一度ともなれば、重大な危機が迫ってきていることが感覚的にも理解しやすいだろう。

夏の局地的豪雨(いわゆる「ゲリラ豪雨」)のような短い時間に急激に危険度が高まるタイプの大雨には不向きかもしれないが、数時間ないし数日かけて危機がじわじわと迫るタイプの豪雨においては有益な情報になるのではないか。しかも、こうしたタイプの豪雨は今般の災害のように、広範かつ甚大になりやすいのだ。

こうした情報をもとに、先述の通り、自治体・住民・専門家で協力して避難勧告・指示を出す基準を地区ごとに細かく設定し、災害に先手を打った対応ができるように事前準備を行うことになると思う。情報を自ら取りに行くことができる住民にとっても、避難情報を発表する自治体にとっても、各地域の危機レベルを分かりやすく把握でき、防災対応に適切に活用できる情報にならないだろうか。ぜひとも気象庁には検討をお願いしたい。

(なお、特別警報は、本稿で示した雨量基準による発表の「大雨特別警報」のほか、50年に一度レベルでの接近となる台風について発表される台風の強さの基準による「大雨・暴風・波浪・高潮の各特別警報」と、長期的に降り続く豪雪に対する積雪・降雪の基準による「大雪特別警報」がある。これら別基準による特別警報のあり方については、別途検討する必要がある。)

次回(第2回)は、行政の防災体制の現状の課題や改善策について考えていく。

<参考・引用資料>

国立天文台 編,2017:平成30年 理科年表 (丸善出版)

片平敦,2010:気象台と視聴者との架け橋・気象解説者 : "心に響く"解説をめざして(スペシャル・セッション「気象情報・知識の伝達・普及(II)」),日本気象学会2010年秋季大会予稿集

片平敦,2014:「特別警報」まもなく導入1年 浮かび上がった課題とは?

片平敦,2017:気象予報士制度は必要か?「予報士1万人」時代の気象業界を考える