子どもの貧困率削減は本当に「好ましい」のか? 貧困率削減の「カラクリ」

28日に衆院が解散され、10日に公示された解散総選挙。22日の投開票まで残すところわずかとなった。まだ投票先を決めていない人も多いと思われる。

今回が政局選挙である以上、重要な争点の一つは、「この5年で私たちの生活状況は改善したのか」であることは間違いない。本記事では、政府がこの間特に「成果」として強調してきた「子どもの貧困率」の改善を取り上げ、本当に改善が実現したのかを検証していく。

子どもの貧困の改善?

厚生労働省は今年6月「相対的貧困率」を公表し、子どもの貧困率が2012年の16.3%から2015年13.9%へと大きく「改善」したことが報じられた。これを受け、安倍首相は「雇用が大きく改善し、パートタイムの方の時給を含め、賃金が上昇したことによるもの」だと自身の経済政策の成果を強調している。

しかし、本当に「子どもの貧困」は改善したのだろうか? そのような疑問を持つ方も多いだろう。わたしが代表を務めるNPO法人POSSEでは、年間1000件の生活相談を受けているが、貧困が改善したという実感を持つことは難しい。生活や子育てが楽になったと感じている人も決して多くはないと思われる。

それでは、貧困率の低下はいったい何を意味しているのだろうか。貧困率が下がった「カラクリ」を、わたしが企画・編集している雑誌『POSSE』36号に掲載されている後藤道夫名誉教授の論文がその明快な回答を下している。

結論から言えば、子どもの貧困率の減少は、子どもの貧困の削減を意味しておらず、むしろ貧困の拡大の結果である可能性が高い、ということだ。以下、上記の後藤論文(「「相対的貧困率」の改善と貧困の拡大・深化」)を参照しながら「子供の貧困率低下」の背景をまとめていきたい。

相対的貧困率は、貧困を示す数値ではない

まず確認すべきことは、そもそも相対的貧困率は一般的な意味で貧困を表している数値ではないということだ。相対的貧困率の集計で用いられている「貧困線」は、「この金額以下では生活できない」といった基準を示しているものではなく、日本に住む人びとの可処分所得分布から自動的に決まり、毎回変動する。

この「貧困線」はどのように決まるのかというと、世帯の可処分所得を世帯員一人ひとりの可処分所得に変換し、それを多い順に並べて中央にくる値(中央値)の5割として計算される。

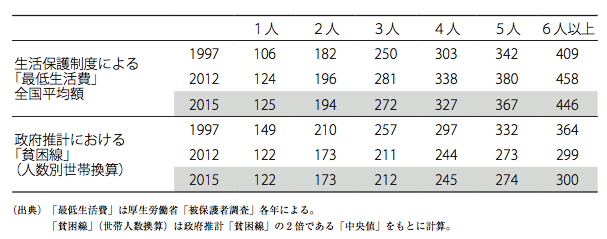

したがって、人口全体の可処分所得が低下すれば、生活に必要な費用額とは無関係に、「貧困線」は自動的に下がるのである。実際に、「貧困線」は1997年149万円から2015年122万円へと大きく下がった。他方で、生活保護制度によって定められている「最低生活費」は物価や消費税の増税を反映し、逆に上昇している(図表1)。

つまり、政府が推計している「相対的貧困率」は、等価可処分所得の中央値の50%未満で計算した、そのときどきの「相対的低所得」の人口割合にすぎず、生活できるか否かを意味する貧困の量とは直接的には関係がないものなのだ。

これに対し、生活保護が保護の基準としているのが先ほどの「最低生活費」である。2015年における4人世帯の政府推計「貧困線」と「最低生活費」を比較してみると、それぞれ245万円と327万円となっており、両者の間には80万円近い差が開いていることがわかる。このことからも、「相対的貧困率」が本来の貧困を表すものではないことが、よくわかるだろう。

2012年から2015年で、低所得割合は改善したか?

以上の「貧困率」という数値そのものの問題を踏まえた上で、この貧困率が実際に下がっているのかを検証するためには、さらにもう一つ、報道されていない「物価の変化」を考慮に入れる必要がある。

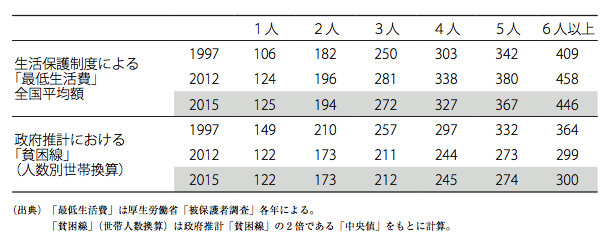

政府推計による「貧困線」は、2012年と2015年で偶然に一致している(122万円)。しかし、その値を実質値(1985年の物価水準を基準とする)でみると、111万円から106万円へと下がっている(図表2)。つまり、物価の変動を考慮すると、この5年間でも貧困線は引き下がっているのである。

そこで、2012年の実質「貧困線」の数値を固定し、2015年の等価可処分所得(世帯人数を考慮した所得)分布を物価を反映した実質値に変換して「貧困率」を計算しなおすとどうなるだろうか。

この処理を行った結果、全体の貧困率では16.1%が17.0%へと上昇し、子どもの貧困率については16.3%が15.0%に下がった。「貧困線」付近の低所得層の割合は、人口全体については悪化し、子どものいる世帯では改善されたことがわかる。

このように、「子供の貧困」が改善されたとされる一方で、社会全体の貧困はむしろ、「相対的貧困率」の指標から見ても、広がっているという結果になるのだ。しかも、次に見るように、子供の相対的貧困率が低下している「原因」に着目すると、それすらも歓迎できる状況ではないことがうかがえる。

なぜ子どもの貧困率が下がったのか?

ここまで分析しても、「やはり、子供の貧困率は下がっていて、状況は子供に関してはよくなっている」とも思える。だが、そう事は単純ではない。問題は子供の貧困率が低下している「要因」にある。

(1)低所得子育て世帯の有業人口が増加した

子どものいる低所得世帯の収入改善要因として大きいと思われるのは、1世帯あたりの平均有業人口がこの3年間で少なからず増加したことだ。つまり、世帯内で働いている人が増えたと言うことであり、今までは働いていなかった小さな子供を抱える母親などが、就労しはじめたということだ。

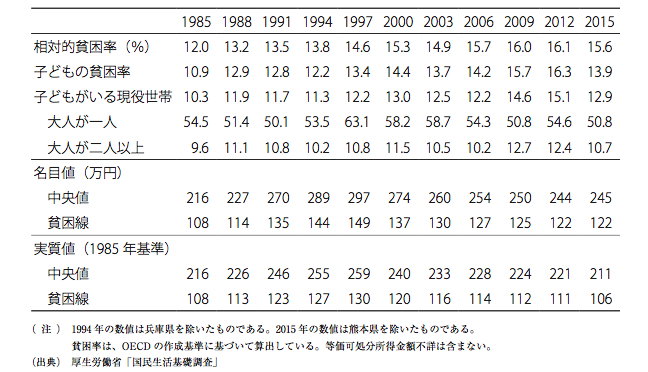

子育て世帯全体では1.74人から1.81人に増え、低所得世帯(所得5分位第1分位)にかぎると、1.26人から1.39人への増加である。増加は低所得層に目立っている(図表3)。

なお、子育て世帯全体でみると、有業人員1人あたり勤労収入の実質値は2012年から2015年にかけて、5万円ほど下がっている。つまり、子育て世帯では、安倍首相が強調する「雇用の改善」や「賃金の上昇」は実現しておらず、むしろマイナスになっている。

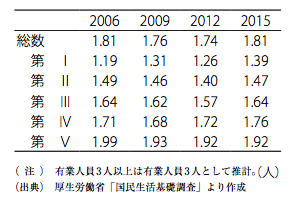

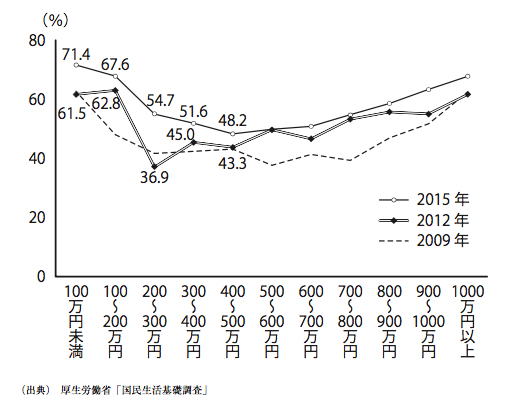

低所得層の子育て世帯の有業人員数が増加している主な要因は、先ほども指摘したように、乳幼児を抱えた母親の有業率の上昇だ。その有業率は、2009年から2015年で44.5%から55.1%へと、10ポイント以上上昇した。

そして、2012年から2015年では500万円未満の階層の有業率が上昇している(図表4)。つまり、低所得層の母親が家計の所得を改善させるために働きに出て、ギリギリの状況で何とかやりくりしているのが現状なのである。保育園の入所問題が社会的に大きな反響を呼んだのは、こうした背景がある。

(2)夫婦で子育てが「贅沢」化

子供の貧困率低下の第二の要因は、逆説的なことに、子育てが「贅沢」なことになったことにある。このことは、結婚して子育てをしている男性の所得と、結婚しておらず一人暮らしをしている、あるいは親元で暮らしている男性との所得を比べると明白となる。

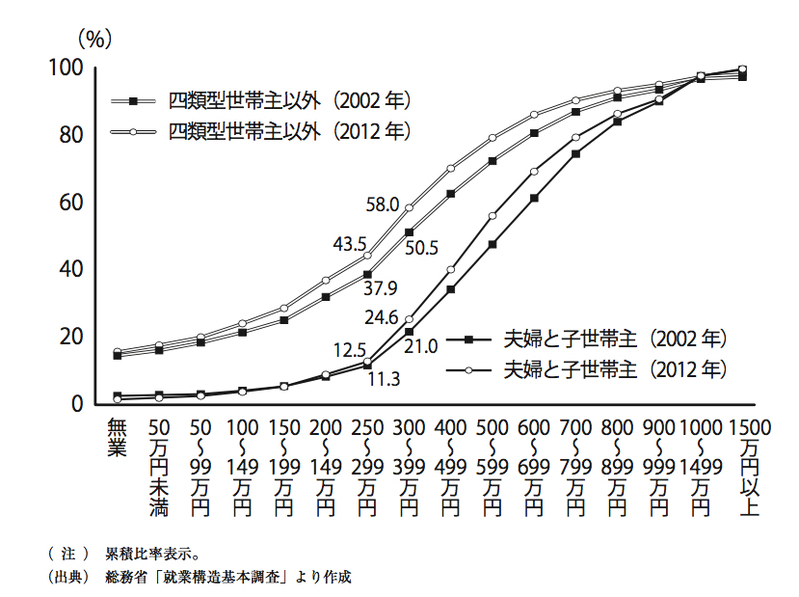

図表5は、40歳代で、夫婦で子育てをしている世帯の夫(夫婦と子世帯の夫〉、と単身世帯あるいは親元で暮らしている男性(夫婦を含む4世帯類型の夫以外の男性〉の所得分布を比較したものだ。

2012年(白丸マークの二本の線)では、年収300万円未満の割合は、結婚して子育てしている男性では12.5%であるのに対し、単身男性あるいは親元で暮らしている男性は43.5%である。年収400万円未満では24.6%と58.0%の違いとなる。両者の間の格差は、2002年(黒丸マークの二本の線)に比べても大きく開いている。

そもそも、低所得の「子育て世帯」が減少していけば、結果として「子供の貧困率」は低下するということになる。つまり、お金がなければ結婚することも、子育てすることも「できない」という状況が以前よりも広がっているのである。

子どもの貧困率が改善したカラクリ

子どもの貧困率改善の内実は、世帯内で収入を改善するために多くの母親が働きに出て、ギリギリの状況で家計をまわしていること、そして〈夫婦で子育て〉はある程度所得に余裕のある階層に絞られ「贅沢」化していることにあると考えられる。皮肉なことに、これらが子どもの貧困率の削減へと作用した。

また、子育て世帯全体の平均可処分所得をとってみても、その2015年の実質値は1988年以来の最低となっている。つまり、この5年間も給料は上がるどころか、下がり続けているのであり、子育て世帯全体の生活は厳しさを増している。

おわりに

以上、子どもの貧困率削減の「カラクリ」を明らかにしてきた。ここからわかるように、「相対的貧困率」の数字だけで貧困が改善しているかのように語るのは、大きな誤りである。したがって、この数字をもって、安倍政権のもとで「子どもの貧困」が大きく改善したかのように考えるのは正しくない。むしろ、この5年間の間にも、貧困と格差は広がり、子育ても厳しくなっている。これが正しい認識であろう。

22日の投開票日まで、残りわずかとなった。この貧困の「実際の数値」を私たちはふまえて判断を下すべきだろう。そしてこの判断は有権者一人ひとりに委ねられている。

参考文献