Jリーグで続く騒動。一般社会と少し違う「成功するサッカー選手のモラル」とは?

最近、Jリーグがざわついている。「ボールボーイ騒動」や「浦和DF森脇、差別発言問題」は世の中を騒がせ、いくらかグレーな部分を残したまま、決着していない。今も火種は燻っている。

おそらく、こうした事件はこれからも起こるだろう。

では、どう対処するべきなのか?

「ピッチの中で起こったことは、ピッチの中で収める」

欧州や南米では、こうした暗黙の了解がある。ピッチでは選手が人生を懸けた戦いをしている。そこでの行き過ぎた言動は十分に起こりえるだろう。試合が終わったらおしまい、とするしか解決方法はない。

必要なら、今回のケースのように後にペナルティを科すべきなのだろう。ただし、当の選手のすべてを否定する論調をどこかで抑制するべきではないか。血祭りに上げる。それでしか終わらないやり方は、スポーツの原点に反する。

そもそも英雄的選手でさえ、こうしたトラブルを起こす可能性はある。

90年ワールドカップでは、優勝した西ドイツのFWルディ・フェラーがオランダのDFフランク・ライカールトに対し、人種差別的な暴言を吐いたと言われる。普段は温厚なライカールトがこれに怒りを露わにし、フェラーの後頭部に向けて唾を吐き捨てた。どちらも退場を宣告されている。

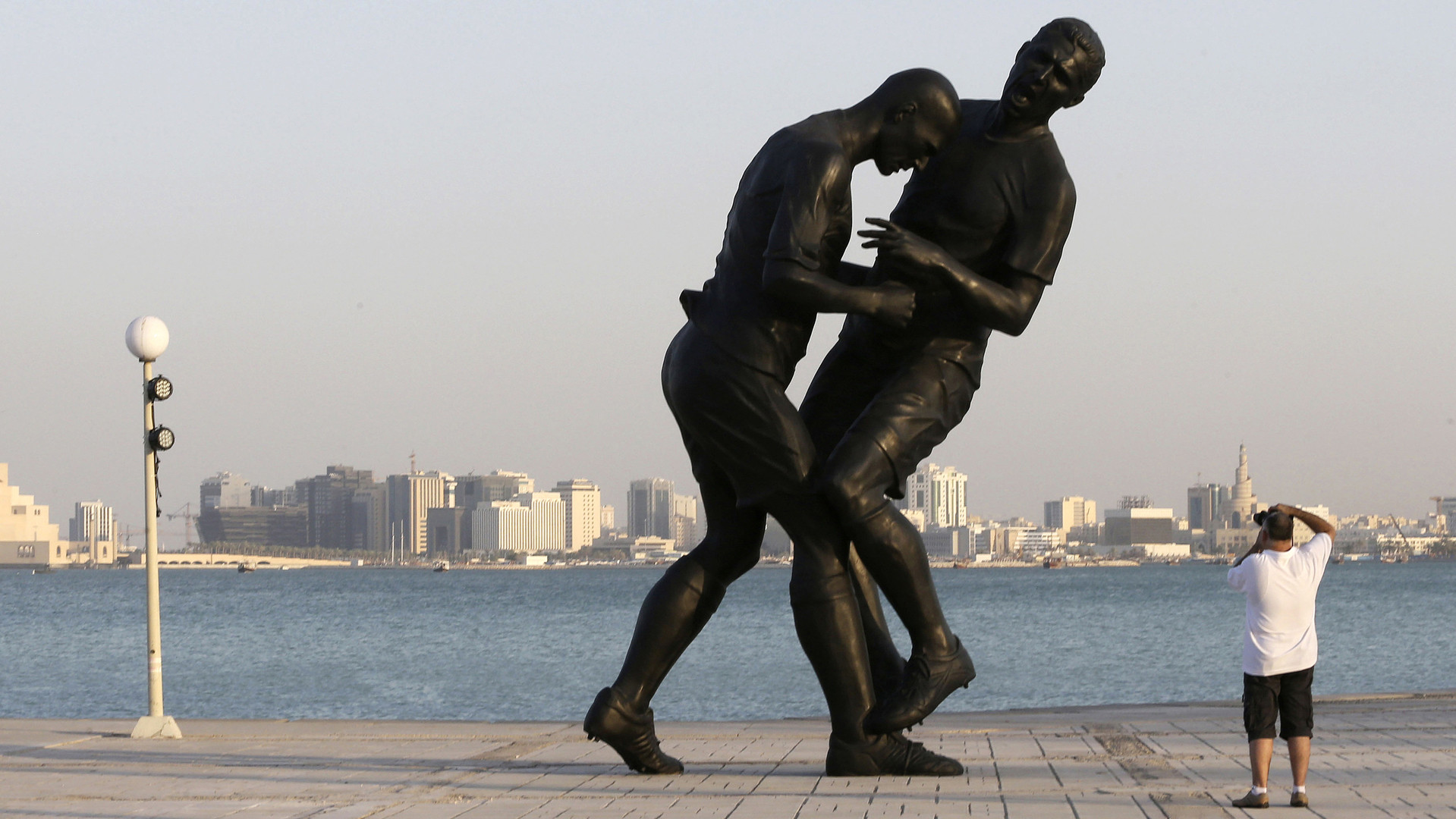

2006年ワールドカップ決勝では、フランスのMFジネディーヌ・ジダンがイタリアのDFマテラッツィの「母や姉に対する暴言」に怒り、向き直ってから頭突きを食らわし、退場になっている(売春婦の息子が、弟が、という侮辱は、スペイン語圏、フランス語圏、イタリア語圏、ポルトガル語圏で顕著)。言った、言わない、意図が違った、という議論が繰り返されたが、結局、真実は明らかになっていない。

世界最高を決めるようなピッチでも、こうした事件が起こっている。

では、サッカー選手の行動規範とはいかなるものなのか?

サッカー選手の行動規範、ブラン監督の実験

プロサッカー選手はたいていの場合、品行方正な振る舞いが求められる。社会の模範として、あるいは子供たちの鑑として。

しかし逆説的な話だが、生真面目でナイーブすぎるサッカー選手は多くの場合、生き抜くことができない。

「子供の部分も残しておくべきだ」

スペイン、ポルトガル、イタリア、あるいは南米のクラブ育成関係者は、大人と子供の部分の折り合いに目を向ける。

選手がどれだけ子供っぽいか、という実験を、フランスのローラン・ブラン監督がしたことがあった。

ある日、時刻をきっかりと決め、滑り込むようにぎりぎりに来る選手、10分前に余裕を持ってくる選手、何か起きても対処できる30分以上前に来る選手、そして遅刻する選手と配分を調べたことがあった。一般社会では、10分前が一番多いだろうか。しかし、8割方の選手が、ぎりぎりの時間に着いたという(もしくは数秒遅れだった)。

「選手は日々、意識的にせよ、無意識的にせよ、ぎりぎりに照準を合わせて挑む、というゲーム感覚で生きているところがある」

それが調査の結論だった。彼らはぎりぎりを楽しめる。もしくはそれを楽しめるような人間がプロになっているのだ。

これは正解か、不正解か、という問題ではない。現状把握の一つである。サッカー選手はそうやって人生を享受するタイプが多いのだ。

それは幼くも見えるが、プレーにおいてはときに原動力ともなる。つまり、試合は運が作用する、一か八かの要素を抱える。本気と遊び心が混在していなければ、勇気を出して挑むことができないし、子供のように奔放な発想も生まれず、好奇心はたちまちに萎え、失敗したときにネガティブな波に流されてしまうのだ。

もちろん、選手は人間としての道を外してはならない。ただ、そこにある価値観は一般社会と微妙にズレている。なぜなら、彼らが生きている環境が「現役を続けられるのは最長でも40才までで、大半が30才になる前に打ち止めになる」という特殊さを含んでいるからだろう。

<90分間の中のたった一瞬で人生が激変する>

そこでは、人間としての「太さ」が必要になる。

バルサのネイマールは、挑発するようなドリブルでしばしば相手DFを怒らせる。それは道徳的には正しくないし、デメリットも多い。しかしネイマールは相手の気概を上回る挑戦精神で、自らの技を繰り出す。「どうだみてみろ」という少年が道端で競う感覚だろうか。その冒険心が、彼のプレーを輝かせるのだ。

選手の多くはそうした子供っぽさを多分に残している。その無垢な感覚の中で、凝縮された人生を懸けた戦いを遂げるところがある。緊張感の作り方が一般人とは異なるというのか。善悪の理論ではなく、そういう世界と言える。

サッカーは尊敬や愛情を向けられる一方で、嫉妬や憎悪も向けられる。そのエモーションによって、選手は殻を破る。そこでファンと選手の呼吸が大事になるわけだがーーー。律儀なモラルですべてをジャッジし、厳格に処するだけでは、サッカーの遊びの部分が削がれ、面白味が薄くなってしまう。

はたして、どこで折り合いをつけるのか。それ次第で、パラレルな世界が存在するのかもしれない。