俳優~脚本家~作家 異色経歴の注目作家・一雫ライオンが描く、“ままならない人生”の表と裏

俳優から脚本家、そして作家へ――異色の経歴の持ち主、一雫ライオン。処女作の『ダー・天使』で注目を集める

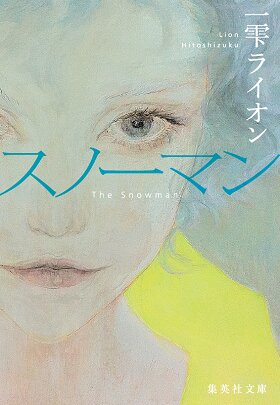

「35歳まで全く売れない俳優をしていました」――作家・一雫ライオンの経歴は異色だ。そして、あるきっかけから舞台の脚本を書くようになり、さらに映画『サブイボマスク』(2016年)、『ホテルコパン』(同)、『イイネ!イイネ!イイネ!』(2017年)と、立て続けに映画の脚本を担当。来年公開予定の、東野圭吾原作の映画『パラレルワールド・ラブストーリー』(監督:森義隆/主演:玉森裕太)の脚本を手掛けるなど、脚本家として脚光を浴びる一雫だが、昨年、初の書き下ろし小説『ダー・天使』(集英社文庫)で小説家デビューを果たし、作家としても注目を集める存在になった。『ダー・天使』は、一気読み必至の泣ける小説として話題を呼び、次回作が待たれていたが、9月20日に新作『スノーマン』(集英社文庫)が発売された。タイトルから察するに、前作同様ファンタジー的な要素を含む小説と思いきや、スノーマンは連続殺人鬼だった。白く美しい殺人鬼・スノーマンを巡る哀しい結末とは―――。作者の一雫に、前作とは一変してサスペンスを書こうと思った理由、この作品に込めた思いを訊いた。

「『ダー・天使』は、これからも小説を書き続けたいという思いが、ふつふつと芽生える中で、熱情で一気に書きあげました。でも私小説的な側面もあったので、小説家として生きていくには、自分の“十八番”になりうるものはなんだろうと思って。温かいファンタジーは、舞台の脚本を始めてから得意としていて、一方で、割と暴力的なものと、社会的な弱者を主人公にしたものも好きで書いていて、このどちらかを自分の十八番にしたいと思った」。

“文章の中にある言葉は辞書の中にあるときよりも美しくなければならない”という言葉を胸に臨んだ、2作目の自信作『スノーマン』

書くことを生業として生きていくことを決めた一雫は、処女作『ダー・天使』と向き合い、熱を持って一気に書きながらも、冷静に、作家としての“武器”を手に入れよう、必殺技を生み出そうと、その先を見ていていた。『ダー・天使』は、一雫が40歳の時に生まれてきた天使=娘の成長が眩しく映る中、癌を患い、人生を終えようとする自身の父親の姿、その光と影の強烈なコントラストに導かれるように書き始めた、私小説でもある。「今回の2作目は明らかに欲が出たと思う。もちろん『ダー・天使』は処女作として大事な作品だけど、それだけではいけないという欲が。偶然その作家さんの作品を手に取って、読んで、自分が救われた、そんな作品を書くためには、覚悟を決めなければいけないと思った。とにかく作家としての“体力”をつけようと。もっと言葉から、表現から逃げないで、ふと思い浮かんだ言葉をつらつらと書くのではなく、言葉を“捕まえよう”と思って、『スノーマン』を書き始めました。そんな時、芥川龍之介の、“文章の中にある言葉は辞書の中にあるときよりも美しくなければならない”という言葉に出会い、まさにこれだと思った』。

哀しいサスペンスホラー、『スノーマン』のあらすじはこうだ――<オリンピックを数年後に控えた、暑い夏。古い団地の一室で、多数の遺体が発見された。腐乱した遺体の中に自分の愛人を見つけた刑事は、彼女と自分のつながりを隠すため、遺留品を持ち出す。2つめの犯行現場で目撃された犯人は、肌の異様に白い若い男。「スノーマン」と呼ばれる彼は、謎めいた美しさから話題を集めていくが──。猟奇連続殺人が大きなテーマになっているが、一雫がこの作品を書いている昨年、社会を恐怖に陥れた、座間9人殺人事件が起きた。この事件は『スノーマン』に影響を与えているのだろうか。「物語を書いている時って、不思議と書いていることに出会ったりすることがあります。あの事件は確かに猟奇的な殺人事件であって、恐ろしいと思いましたが、それ以上に気になったのは、どこかで報道規制がかかったのか、ある時期から色々な事実が一切報じられなくなったこと。そっちの方が怖かったです。殺人って、今までは、その原因、問題がどちらかというと明確なものが多かった気がします。でも最近感じるのは、誰もが狂気に走ってしまう、そういう土壌のようなものが現実的には多少なりともあって、訳がわからないという恐ろしさを感じます」。

「色」が想像力を掻き立てる

物語の冒頭。2020年の東京オリンピックに向け、改修が進む国立競技場がある街・千駄ヶ谷。国立競技場同様、昭和の時代から存在し、変わっていく街に取り残されている団地が、殺人の舞台となっている。「色だと思うんですよね。団地って灰色のコンクリート剥き出しというイメージがあるじゃないですか。それが、長年風雨にさらされて、ひび割れていくって人間そのもののような気がして。マンションとは違って、コンクリート剥き出しって、その年数相応の顔になってくるじゃないですか。そういうところにひかれてしまいます」。

この小説は確かに“色”が鮮やかに描かれて、強烈な印象を残している。映像が瞬時に浮かぶ。主人公はスノーマンと呼ばれるくらい、肌が白くて美しい、団地はグレー、殺害された売春婦は赤いワンピースに赤いエナメルのハイヒールを履き、お祭りで買った赤い金魚を持っている。真っ白な雪原に飛び散る真っ赤な血。「それと、この物語は人々の悪意の話であって、スノーマンは白いけど悪魔=黒、不正を犯し続ける刑事は黒。でも何となく僕の中で、現代社会って白か黒かはっきりさせなければいけないのが息苦しいというか。右にも左にも属さないで、境界線にいるのが好きな人間からすると、グレーではいけないのかと。今は内部告発される時代です。必要なことだと思う反面、全てが透明でクリーンで、それがいいのかといったら、そんな生きにくい世の中はないはずだと思う。そこは問い詰めて答えを出さなければ、という意味では「色」は大切にしました」。

「詩を書くようなイメージで書き進めた、心の内を独り言のように綴った小説」

登場人物が一人称で自分の物語を語り、進んでいくため、胸の深いところまでひと言ひと言が刺さる。「今回は、詩を書くようなイメージで進めました。残虐なシーンも、重苦しい苦悩のようなものも、一人称で書いているので、自分の心の内を語る、独り言のように綴っている小説になっていると思います。『ダー・天使』は、それまで脚本家としてやってきたこともあって、セリフが多い小説でした。でも今回はそこに頼りたくなかったので、一人称としてそれぞれの登場人物がスノーマンを語るようであり、実は自分の人生を語っているという中で、ストーリーが絡み合っていくものを書きたかった」。

息苦しい現代社会に暮らす人々の、深部をえぐりだす

『スノーマン』は、事件報道における、レベルの低いメディアの存在や、SNSで当時者の過去を暴き、世間にさらす心ない人たちが多いことなど、社会の息苦しさを作り出している要因のひとつを、リアルに描いていて、共感できる部分も多い。「この小説の中でも、子供を殺されたシングルマザーが登場します。なぜ自分の子供が殺されなければいけなかったかを考えるよりも、世間のほうが、どうやら片親らしい、貧しかったらしい、母親が目を離していたらしいとか、なぜ母親はシングルマザーになったのかとか、そういうところを頼んでもないのにつついてきます、ワイドショー然り、SNS然り。僕もそれだけワイドショーを、観ているということなのかもしれませんが、やっぱりひとつの事件が起きたときに、被害者が被害者じゃない状況ですよね。加害者はフェイスブックやインスタグラムをやっていなくても、一瞬にして顔写真や家族関係、あながち間違っていないだろうなという情報が出てきて。被害者を同情するというところから、みんな書き込んでいたはずなのに、被害者の顔も載せ、その身内の話にまでつながるという、これが一番恐ろしいなと。被害者が被害者でいられなくなっている」。

「温かな家庭があるから、その真逆の世界に刺激を受け、書ける」

処女作『ダー・天使』は、もちろん忘れない作品になったはずだが、一雫は『スノーマン』も、これからの作家生活の中では、忘れられない作品になるという。「気づかされた、覚悟を決められた作品だと思います。『ダー・天使』と共通している部分もあると思います。人生ままならない、ということについては」。一雫はこの小説の執筆中、二人目の子供が生まれた。書く原動力になり、温かな生活があるからこそ、逆の世界に刺激を受け、書きたくなるともいう。「『スノーマン』のような残虐な話も、温かな家庭があるから書けた気がします。それは今回痛烈に感じました。幸せだから幸せなものを書きたいんじゃなくて、幸せだからこそ、人間の性質の問題かもしれないですけど、ファミリー層だからこそ、生まれてきてからここまで、そうでありたくはないという非日常的な部分を、より作品に投影できるようになったのかなと思っていて。だからこそより切れ味のいい作品が書けると思う。家族に感謝です」。

『スノーマン』も、もちろん一気読み必至の、人間の深部を深くえぐり、えぐられる、「超」エンタメ小説だ。