【深掘り「鎌倉殿の13人」】実は昵懇だった。後鳥羽上皇と源実朝の深く良好な関係

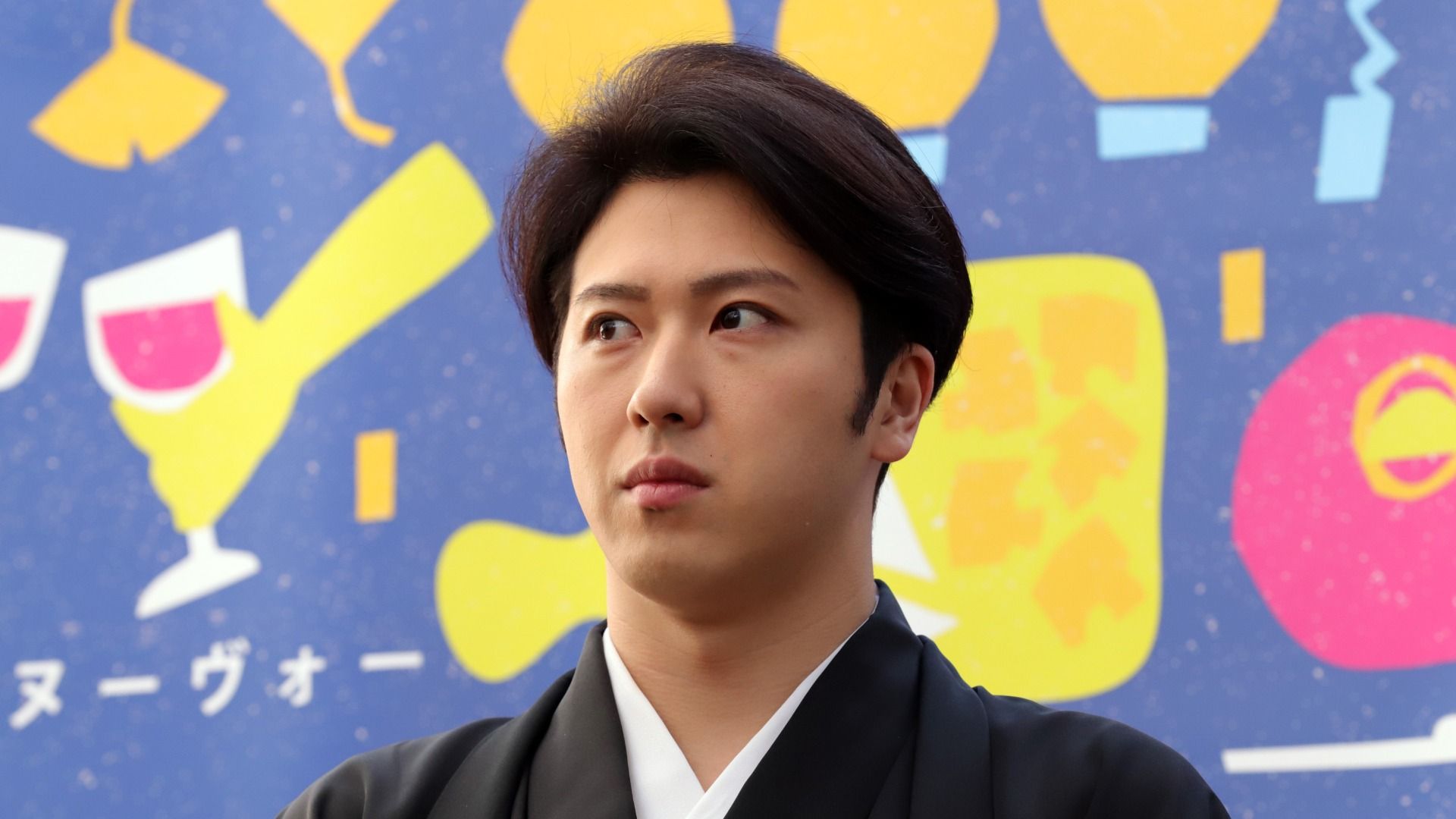

大河ドラマ「鎌倉殿の13人」では、源実朝が政治への強い意欲を示した。その際、実朝が頼りにしたのが後鳥羽上皇であるが、その関係について詳しく掘り下げてみよう。

■若き後鳥羽上皇

建久9年(1198)1月、土御門天皇が即位すると、後鳥羽上皇の院政がはじまった。しかし、当時は源通親が実権を掌握しており、非常に心もとない状況が続いていた。通親は九条兼実の失脚により、台頭したのである。

正治2年(1200)後鳥羽は守成親王を皇太弟に立てると、徐々に政治への強い意欲を示すようになった。まず、失脚した兼実に厚意を示し、弟の慈円を天台座主に復帰させると、子の良経を左大臣に任官させた。こうして少しずつ態勢を整えたのである。

後鳥羽が政治に関与したことは、通親にとって歓迎できないことだった。自らの権勢が削がれるからである。建仁2年(1202)に通親が死去すると、後鳥羽は自らの理想を実現すべく、政治に取り組んだのである。

■実朝との関係

この頃、鎌倉幕府は頼朝死後の混乱もあって、後鳥羽にとっては願ったり叶ったりという状況だった。しかも、3代将軍の実朝の名は、後鳥羽が与えたこともあり、強い関係を保持していたといえる。

実朝の妻は、後鳥羽の信任が厚く、院近臣の筆頭である坊門信清の娘だった。2人の婚姻を強く推し進めたのは、ほかならない後鳥羽だった。後鳥羽の母が信清の姉だったので、実朝の妻としてふさわしい女性だった。

こうして後鳥羽は、坊門家を通して、実朝と強い関係を結んだのである。同時に実朝は、後鳥羽の院近臣のような立場となった。後鳥羽は実朝を武家の棟梁たる将軍と認めつつも、自らが主導して公武の円満な関係を築き上げたのである。

■まとめ

そもそも公武というのは対立してとらえるのではなく、協調関係にあったとみるべきだろう。実朝は将軍としては若かったが、その点は熟知していたはずである。

実朝が和歌に親しんだことも、単なる趣味を超えて、朝廷との融和を望んだろうことは想像に難くない。