『立位テニス』って、知っていますか?

近年はリオパラリンピックや国枝慎吾選手らの活躍から、車椅子テニスはよく目にし、耳にするようになった。

では『障がい者立位テニス』をご存じだろうか?

東京在住の柴谷健さん(52歳)は、本業である建築デザイナーのかたわら、本格的なテニスに打ち込んでいる。週に一度はプロコーチの指導を受けつつ、大会にも臨んでいる。小学校時代を過ごしたオーストラリアのシドニーでは、プロも夢見た少年だった。

そんな健さんは、左脚を失い義足の生活。しかしテニスは車椅子に乗らず、一般の人たちとともに“立位”でプレーすることにこだわりを持っている。文字通り立ってプレーする。それを健さんらは『立位(standing)テニス』と呼んでいる。

「実は正式な名称ではないんです。というより、まだ日本には競技性の高い“立位”の団体組織もあるわけではないんですよ」

健さんによれば、障がい者スポーツでも先進国であるアメリカでは、立位テニスの組織もあり、多くの人たちが楽しみ、またシリアスな競技に励んでいるという。ちなみにアメリカでは「障がい者」という表現は使われず、最近では「Adaptive(適応)」という言葉に置き換えられているという。立位テニスは「Adaptive Standing Position」と称される。

日本でも1985年に関東近圏を中心に障がい者のテニス愛好家が集まり、関東障がい者テニス協会という団体が作られた。健さんのような片脚欠損ばかりでなく、腕の欠損や知的障がいなど、不自由さは多岐にわたるも、みな、テニスがしたくて堪らない人たちだった。その中には車椅子の人たちもいた。

当時の初代会長だった丸山仁さんは振り返る。「テニスが好きなのは一緒でも、障がいは人によりさまざま。またプレーするにしても、あくまで楽しみたいレベルの人から競技志向の強い人まで幅広かった。そのためどうしても、ひとつの組織でまとめていくのが難しくなったんです」

車椅子の人たちは、どちらかといえば競技志向が強かった。そこで同協会を離れ、別組織を作り、今に至るのだという。結果、前述の協会には“楽しみたい派”の人たちが多く残る形となった。

もちろん、リクリエーション(Recreation)として楽しむことにも、大きな意義はある。コートに立ち、ボールを追いかけることで運動機能の改善に繋がることも多く、なによりテニスを口実にして引き籠もりがちだった人でも、外(社会)に出るようになる。

ただ、と、健さんはいう。

「それでは競技志向の強い人たちはどうしても“車椅子”に流れてしまうんですね。世界ナンバーワンのステファン・ウデ(フランス)も、左大腿切断で日常はいつもは義足。それが試合になると会場に車椅子を押して行き、義足を脱いで車椅子に乗って戦いに挑むんです」

それを否定する気持ちはない。同じ競技者として当然のようにリスペクトもしている。

ただ、不自然さは残る。

「立ってプレー出来るなら、立ってやりたい。結局、それに尽きるんですよ」

立てるから、立ってテニスがしたい。それに尽きる。

義足では、コート上はどうしてもケンケンするように、動きに制約が生じる。ただスピードは車椅子にはかなわないが、代わりにスマッシュなど打球に角度をつけられる高さがある。コートの前後も、車椅子よりは攻めやすい。脊椎損傷など身体の状態で車椅子に乗らなければいけない人は別だ。ただ本来、テニスは立って、走ってボールを打ち、追いかけるもの。それを車椅子に乗らなくても出来るなら、やりたい。極めて自然な発想。東京などでも「立位の大会」はあるが、多くは健常者と“ニューミックスダブルス”と称されるコンビを組んで臨むもので、交流やリクリエーションが主目的となり、「競技」の域には達していない。障がい者同士が一対一で勝負する大会もあるが、年間にひとつしかない。

そこで健さんら有志は、今、車椅子ではなく「立位」での競技性の高いテニスを日本で普及、発展させるための組織作りを模索し始めている。

「全国にどれだけ同じ考えの人がいるのか。正直、それもまだ把握していません。なにより、障がい者でテニスをしたいと思う人でも、多くは義足で立ってテニスが出来るという発想自体がないと思うんです。とくに僕のように健常者のときに本格的にやっていた者ほど“出来るわけがない”と思い込んでしまっている人も多いんです」

だから、まず自らが手を挙げ、広く「この指とまれ!」と声をかけたい。

世界大会からの誘いが

健さんの背中を押したキッカケは、2013年にチリからメッセージが来たことだった。エンゾ・アマディという人物からSNSを通じて「立位での世界大会を開催したい。出来れば参加して欲しい」という連絡が届いたのだ。健さんはすでにfacebookやYouTubeなどを利用して、自身のプレーや立位テニスへの関心を積極的にアップしていた。それを見たエンゾさんが声をかけてきた。彼はチリで、すでに『TAP』という立位テニスのワールドツアー組織を創立していた人物だった。同じ志を持った人が地球の反対側にもいた。第1回大会は2013年に実現したが、開催地は南米のチリ。渡航費は当然、自己負担だ。さすがに出場は諦めたが、その頃から競技としての「立位テニス」へのこだわりが、一層強く、高くなった。

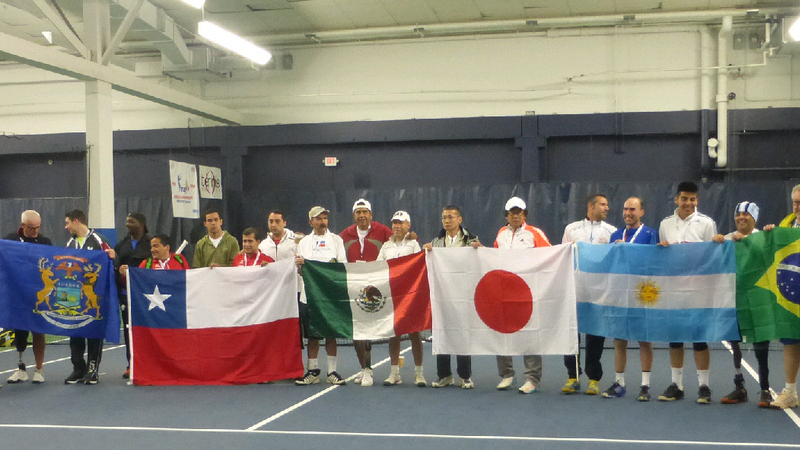

そしてこの12月9日から11日まで、第5回となる世界大会がアメリカ・テキサス州ヒューストンで開催された。参加者は11カ国28名。そこに健さんも初参加した。

大会では障がいに応じて4つのカテゴリー分けがされていた。健さんは『下肢障がい/片マヒ』のクラスAに入った。28名の大半が、このクラスだった。結果は惜しくも4回戦敗退。メダル獲得には届かなかった。

「世界レベルの高さを痛感しました。前回大会の写真資料などは見ていたのですが、メタボの方などもいて、正直“そこそこいけるかな”とタカを括っていたんですけどね(苦笑)」

サーブのスピード、反応、機敏な動き……。健さんが想像していなかった、今まで見たことのない速さだった。

「上位に入賞した方たちは、普通のプロプレイヤーと遜色ない。中には障がいを負う前は実際にプロだった人もいたくらいですから」

力量もだが、障がいの違いもプレーを大きく左右する。たとえば脚の切断といっても、ひざ上とひざ下では、動きがまったく異なってくる。ひざ上からないと、重心を欠損した方の脚にかけることは難しく、前後左右の動きも取りにくい。対してひざ下切断だとかなりスピーディーな動きも出来る。同じ脚の切断でも、ひざを残しているかどうかで、まったく動きが変わってくる。これはテニスに限らず、他のパラリンピック競技などにも共通したことだ。

とはいえ、健さんは勝敗以上の収穫も持ち帰ることが出来た。

「日本では普通、試合になるとボールパーソンがいてボールを拾ってくれるのですが、この大会はいなかった。そのほかでも、いわゆる“健常者のサポート”がほとんどなかったんです。それは障がい者でも、エントリーしたらもうアスリートである、誰の助けも求めてはいけない。そんな意識が大会の底流にあるからなんですね。それを知ったとき、すごくクリアで、気持ちが良いとすら感じました」

健さんが左脚を失ったのは、17歳のときだった。骨肉腫により左大腿部の切断を余儀なくされた。

テニスはもうできないと思った。

テレビの試合中継も見たくなかった。

その後、上咽頭がんも患い、身体の不安は続いた。

しかし2008年のこと。

旅行でハワイを訪れた際、ホテルの敷地にあったテニスコートに夫人と向かったとき、ひとりの日系人と出逢った。夫人とお遊び程度のラリーをしていると、その人物がこう言った。

「脚が悪いなら、アガシのように打ちなさい」。

アンドレ・アガシの特徴は、上体をひねりながらボールを捉えるスタイル。やがてその人物は、カートに山盛りのボールを持ってきて、健さんを指導し始めたという。

「その人は、現地でも有名なミノル・オオタというテニスコーチだったんです。僕はそのときも義足でした。でもボールを打っているうちに、義足でも十分に球を捉えることが出来ると感じられたんです」

これならテニスが出来る。26年ぶりのコートと、ラケットがボールを捉える感触が甦った。

健さんの心の中に、明かりが点った。

大会を終えての帰国後、健さんはこう言っていた。

「ひとりの選手としての技術向上はもちろんなんですが、今後はより一層、立位テニスの組織作りをやっていかなければ、という気持ちが高まりました」

目標は、2020年日本での世界大会開催。運営ノウハウは今回の大会参加で学ぶことも出来、協力者も得た。しかし所管の公的機関との折衝や、スポンサー探しなど、課題は少なくない。

それでも、山は大きければ大きいほど、登り甲斐もまた大きくなる。

健さんは今、52歳。17歳のときに失ったものが、長い時を経て、別の形で目の前に現れてきた。

【プレー写真 提供TAP】