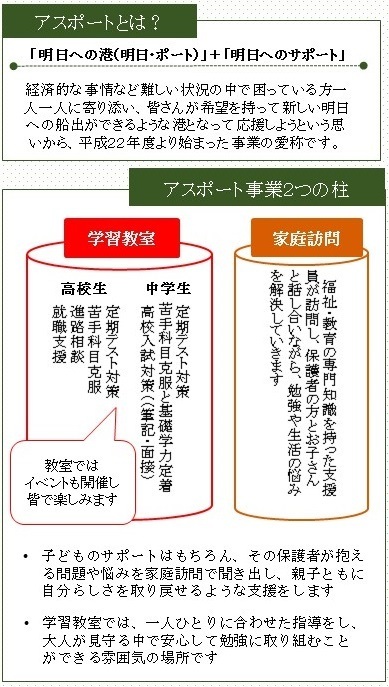

入試の季節 貧困の子どもたちの進学を支える教員OBたちの先駆的取組 埼玉県アスポート学習支援事業

入試の季節に

2月某日、夜6時。埼玉県川口市内。

20人ほどの子どもたちと、ほぼ同数の大人たちが集まり、ノートにペンを走らせる。

「ここができれば工業高校はなんとかなる。この部分は、ずっと出題形式が変わっていない。今度もこんな感じだ。とにかくここだな」

先生役の大人が過去問の一部分を指示する。大柄だが幼そうなイガグリ頭の中学生が、差された範囲を真剣に見つめている。

埼玉県立高校の入学試験まで、あと数日。

無料の学習支援教室

そんな話をしている脇で、次々と子どもたちが教室に集まってくる。制服、私服、ジャージと服装はさまざまだ。「こんにちは」と入口でスタッフが声をかける。

子どもたちは、知り合いの顔を見つけてもあいさつ程度で早々に席に着き、カバンからドリルやノートを取り出し始める。大人たちの誰かが寄っていき、そして勉強が始まる…。

この時期、全国のどこの塾でも同じような光景が繰り広げられているのだろう。

ただ違うのは、ここは川口市が主催する無料の学習支援教室だということ。来ているのは、生活保護家庭の子や困窮世帯の子どもたちだ。

教えているのは教員OBの「学習指導員」や学生ボランティアたち。教室を運営しているのは、一般社団法人「彩の国子ども・若者支援ネットワーク アスポート学習支援センター」だ。

川口市を含む26市と、23町村を所管する県から委託を受けて、学習支援を行っている。

教室の周辺に広がる「見えない」領域

「おかげさまで、去年は教室に参加した中学3年生の高校進学率は100%でした」と、川口市の担当者。成果は出ている。

他方「教室」は、山頂、いわば水面上に出た山の突端、氷山の一角にすぎない。その前後左右に、よく目を凝らさないと見えてこない広大な領域が水面下に広がっている。

たとえば…。

(山頂の手前)

〇教室に来られない生徒たちのこと。家庭状況、本人のメンタル等が大変な子どもほど、教室にすら来られない。その子たちはどうするのか。

〇そうした子どもたちは、いわば「机につく前」が大変なのではないか。いかに「勉強するための前提条件」を整えるか。

〇中学からで十分なのか。子どもたちのつまずきは、小学校から始まっているのではないか。

(山頂の横)

〇学習支援以前に生活支援が必要なのではないか。

(山頂の向こう)

〇高校に入れたとして、その後の高校生活は?高校から中退してしまえば、結局は「中卒」資格だけで世の中に出ることになる。

などなど。

全国で初めて、県として貧困家庭の学習支援を事業化し、その後も先駆的な取組を展開し続けている埼玉県のアスポート事業7年の歩みは、この水面下の広大な領域に手を伸ばし続けてきた歴史だ。

合格発表からが本番

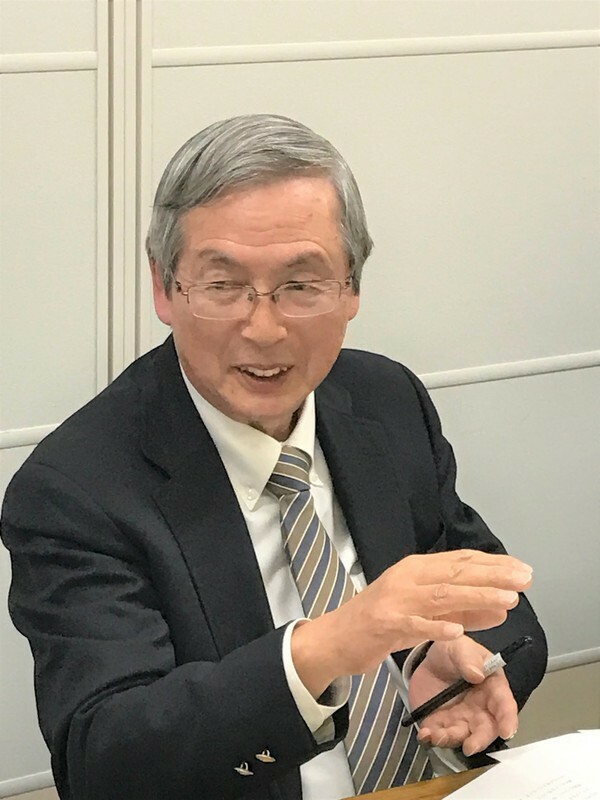

「埼玉県立高校の学力検査(入試)は3月2日。発表は3月10日。一般的にはそこで終わり。でもわれわれの本当の仕事はそこから始まるんだよね」と代表理事の白鳥勲(しらとり・いさお)さんは言う。すでに水面下の一端が表れる。

合格するのは、全日制高校7割、総合高校(単位制、定時制)2割。残り1割の子どもたちは、3月10日から31日までの間、2次募集、3次募集へと駆け込んでいく。

白鳥さんには「10日からが本番」との思いがある。気落ちした生徒を励まし、腐りやすい気持ちをフォローし、電話をかけ、ときに迎えに行く。

教室に来た子に勉強を教えればすむという世界ではない。

「家庭訪問があったから、手を挙げた」

埼玉県で学習教室に参加した子どもの高校進学率は98.3%。一般世帯並みの水準だ。しかし支援が必要な子どもが全員学習教室に参加しているわけではない。

ここにも「見えにくい一端」がある。

この事業では、教室に参加できない世帯、見えない子たちを訪問する。

「家庭訪問がなかったら、この事業に手を挙げることはなかった。『校門の中』だけでやることの限界を痛感していたから、『校門の外』でも活動できることが決め手だった」と白鳥さんは強調する。

201人中81人が中退

2010年の事業開始当初から代表を務めてきた白鳥さんは、元高校教師。教師生活のほとんどを、定時制や、いわゆる困難校で過ごしてきた。学年主任も長く、多くの生徒たちの退学届を受理してきた。201人中81人が中退したこともあった。

中退した生徒の家を家庭訪問して、彼らの育った環境の貧しさ、困難さをみて彼らの「根性」「努力」の足りなさを責めることはできないと痛感した。学びに向かう生活の基盤が崩れている現実を見た。

だから、訪問には特に力を入れる。「現在使っているエネルギーは、訪問45%、教室40%だね」と白鳥さん。

はじめは教室参加を呼び掛ける訪問がメインだったが、いつしか不登校や引きこもりの子どもたちへの訪問による学習支援に多くの力を割くようになった。

悩みを聞く、趣味のゲームに付き合う、掃除をする、買い物に行く、料理をする、合間をみて勉強をする、進路を一緒に考える

――子どもが生きている現実に合わせたらいつの間にか「訪問型学習支援」になっていった。

現在、教室運営と訪問による学習支援は、この事業の2本柱となっている。そして、教室で勉強を教える教員OBたち「学習指導員」の他に、訪問による学習支援を担当する「学習支援員」がいる。その数74名。

ときに生きる支援も

その学習支援員たちの仕事は、学習支援に留まらない。学習環境を整えるためにも、生活支援、ときに生きる支援に及ぶ。

勉強は将来への投資だ。将来への投資は、現在に余力があって初めて可能になる。現在に汲々として、教室にも来られない困難を抱えた子どもたちが勉強するためには、その条件を整える必要がある。

学習支援員の佐藤つかささんが語るケースは、その典型だろう。

「よくわからない人たち」が出入りする家で育つ

佐藤さんがその女の子と出会ったのは、彼女が中1のときだった。

両親の離婚後、父親が家を出て、母親と2人暮らしだった。

母親も、彼女の面倒をよく見ていたとは言えなかった。家には「よくわからない人たち」(佐藤さん)が出入りしていた。母親の彼氏や、誰だかわからない子ども、その子の友だちの友だちの彼女、とか。

彼女は小2から不登校になる。「100%勉強以外の要因でした」と佐藤さん。

不登校時期が早くて長いと、「あたりまえ」の人間関係の構築が難しくなる。彼女もそうだった。その苦しさを彼女は絵を描くことで紛らわせていた。

佐藤さんは「絵を見せて」と言うところから、彼女との関係を作り始める。

「明日、生きられるように」を目指す支援

佐藤さんとの関係はできていき、勉強も少しずつ始められるようになったが、中断する事件が起きる。

「昨日、母親の彼氏から暴力をうけた」。あるとき、絵を描きながら彼女が言った。

その後、彼女は見る見る荒れていった。「男になるんだ」と言ってみたり、金髪に染めたり、学校の制服を捨ててしまったり…。佐藤さんは、彼女の生きる気力がガクンと下がったと感じた。

佐藤さんは、クリニックに同行し、毎日のように電話をかけ、毎週会いに行った。「明日、生きられるように」――それだけを目指した支援だった、と佐藤さんは振り返る。

「朝起きたらごはんが出てくる。それがうらやましい」

その後、彼女は全日制高校に合格したが、佐藤さんにとって重要だったのはそのことではない。「教育困難校レベルであれば、試験自体はテクニカルにクリアできます」。

問題は、そもそも彼女が生きる力を持つこと。その大前提が欠けていれば、高校に行くための勉強に意味を見出せるはずがない。

佐藤さんが印象深く覚えているのは、彼女が「友だちはお父さんお母さんがいて、朝起きたらごはんが出てきて…。それがうらやましい」と言ったこと、そして高校の願書を自分から「取りに行く」と言ったことだ。

ささいなことだ。しかし、このささいな一言を発するためには、前を向いている必要がある。願書を自分で取りに行くのは言うまでもなく、何かが「うらやましい」と感じるのは、自分もああなりたい、ああだったらよかったという願望が生まれている証拠だ(*注)。

生きる力を育む

支援現場では、「退屈だ」という一言でさえ、ときに驚きと感激をもって受け止められることがある。何の希望も意欲ももたない状態では、人は退屈だと感じない。何かをやるエネルギーが自分の中に生まれているのに、何もやることがないとき、人は退屈だと感じることができる。

試験の合格はあくまで結果にすぎない。試験に向けて準備しよう、勉強しようという意欲(生きる力)が彼女の中に生まれたことこそが、まさに支援が実った証だった。

登校準備支援活動

最近では、アスポートは試験的に小学生支援も行っている。山の頂のさらにさらに手前だ。

白鳥さんはそれを「登校準備支援活動」と名づける。

「子どもが登校するためには、実はいろんな前提条件が必要。

1宿題をする、2着替える、3朝ごはんを食べる、4教材や連絡帳などの持ち物を用意する、5余計な困りごと(弟や妹、ときに親の世話など、自分が家を空けられないと感じる事情)がない……だ。

こういう条件が整って初めて子どもは登校できるんだけど、それがあたりまえだった人たちは、そのことがわからない。わからないから、気合いの問題だと思ってしまう」

気合いではすまないので、学習支援員がその準備を支援する。前日一緒に買い物に行き、卵焼きをつくり、持ち物を取り揃えて、ときには起こしに行き、一緒に登校する。それを”学習”支援員がやる。

一緒に過ごす時間が「何か」を溜めていく

白鳥さんと佐藤さんたちは「一緒に過ごす時間」の重要性を強調する。

「一緒に過ごす時間の中で、子どもたちの中に何かが溜まっていく。それはコップに水が溜まっていくようなものだ。そしてあるとき、溢れる。そのとき、子どもたちは『何かやってみたい』と言い出してみたり、将来について心配し始めたり、急に勉強し始めたりする。いつ溢れるか、それは私たちにはわからないし、本人にもわからない。でも、人の成長にはそういう時間が必要だということはわかる」と白鳥さん。

だから、教室でもマンツーマン指導にこだわる。自分だけを見てくれる大人の存在。それは勉強を丁寧に教えられるという以上の意味を持っている、と白鳥さんは考えている。

心にも栄養がいる

この事業を主催する埼玉県庁の服部孝さんは、それを「心の栄養」と表現する。

学習支援にしろ、食事支援にしろ、そこで学んだ漢字の数、そこで摂取したモノの栄養価以上に重要なのは、誰かが自分を気にかけてくれているという心の栄養だろう、と。

アスポートが心の栄養も提供しようとする事業だという点について、県庁と白鳥さんたちの間に、認識のズレはない。

それにしても、いつから子どもたちはこのようになったのか。長く教師を務めてきた白鳥さんが指摘する大きな変化は3つだ。

1、生徒たちの学力の底抜け

昔から、勉強のできる生徒とできない生徒はいた。

ただ、できない生徒の「できなさ」は100点満点で30~40点程度だった。それがいつからか、できない生徒は10点台となった。

10年ほど前から教育系の学者の間で指摘されるようになってきたが、白鳥さんの実感ではこの傾向は20年ほど前から始まっている。

この生徒たちは、どんなにがんばっても10点しかとれない子たちとは思わない。むしろ、勉強できる条件が掘り崩されてきた結果ではないか、と白鳥さんは感じている。

2、親が変わった

昔から、定時制や困難校では中退者が多かった。

しかし以前は、生徒が退学を申し出たことを親に告げると、多くの親は抵抗した。子どもに説教を始めたり、ときには暴力をふるったり、白鳥さんに泣きついたり。

しかし2000年前後から、親はびっくりするほど簡単にハンコをつくようになった。「子どもがそう望むなら」と。

子どもに説教する親がいなくなった、と白鳥さんは感じている。

3、学校も変わった

昔から、修学旅行費用を積み立てられない家庭はあった。

しかし、だからといって「修学旅行に連れていかない」という選択肢は、少なくとも教師の側にはなかった。

そこで他の子たちと同じ体験をさせられないなんて、教育の放棄、教師の敗北だと感じた。本人や親が乗り気でないときも、なんとか連れて行こうと働きかけ、教師が有志でお金を出し合ったこともあった。

しかしやはり2000年ごろから、「積み立てられないなら、行けないのは仕方ない」とあっさり言う教師が増えた。

「そんな状態で連れて行かれても、生徒もうれしくないし、かわいそう」という理屈が、いつの間にかまかり通るようになった。それも「生徒を思ってのこと」だったが、中身が180度変わってしまった。

また、茶髪や金髪、ピアスに化粧といった風紀上の問題を抱える子が登校したときは、以前だったら校門の中に入れてから説教していたものが、今はそもそも校門の中に入れないとなった。ルール違反なのだから敷地内に入れないのは当然と、単に締め出す。

パターナリズムの反対は放任・放置ではない

白鳥さんはパターナリズムの信奉者ではない。子どもを受容し、寄り添うことの必要性と重要性を深く理解し、実践している。そうでなければ、並々ならぬ粘り強さを必要とするアスポートを率いてはこられなかっただろう。

ただ、子どもを叱る、さとすことができなくなっているのも問題だと感じる。子どもに自己決定する力がないかのように振舞うパターナリズムはよくないが、その反対は「あなたのやりたいようにやればいい」という放置・放任ではない。

子どもに時間をかける余裕のない大人たち

複数の選択肢を提示し、予想される結果を示唆しつつ、複眼的に考えることを促し、子どもの自己決定を支えるような粘り強い関わりが必要で、それが育児であり、教育であるはずだった。

しかし、そのような関わり方には何よりも時間がかかる。精神的にも実際問題としても、大人たちに余裕がなければできない。それが親からも学校からも失われてきたのではないか。じっくりつきあう余裕がないから、親は放任し、学校は締め出す。結果として、じっくり関わってくれる大人のいない子どもたちが、どこまでも落ちていく……。

「見えない」領域に目を凝らす

そうした関わり方を親に代わって社会がどこまで代替できるのか、正直白鳥さんたちにはわからない。実際、深く関われば関わるほど学習支援員が疲弊していくという現実もある。

それでも、アスポートは高校生たちの中退防止支援を正式に事業化し(2013年)、埼玉県下26市23町村で学習教室や訪問を受託している(2016年4月現在)。

社会の認知と支援の充実が追いつかなければ、山頂の前後左右に広げてきたアスポートの展開も、いずれ限界に突きあたる。そのツケは、まずは子どもたちに、そして将来の日本に跳ね返ってくるだろう。そうならないために、私たち自身が「見えない」領域に目を凝らしていく必要がある。

まずは、あなたの町で、山頂とその前後左右に目を凝らすところから始めてみませんか?

(注)プライバシー保護のため、いくつかの事例を混ぜて紹介しています。