59年目の初王手 史上初の女性奨励会員・蛸島彰子女流六段(73)が待ち続けた女性棋士誕生の瞬間

3月7日、奨励会三段リーグ最終日。西山朋佳三段(24歳)が史上初の女性棋士となるまで、あともう少しと迫ったことが、社会的に大きく報道された。

17回戦が終わった後に、連絡があった。蛸島彰子女流六段が、いてもたってもいられないので、将棋会館に行きたいという。それはそうでしょう。蛸島女流六段は女流棋士第1号、初代女流名人であるとともに、史上初の女性奨励会員でもある。

蛸島先生は・・・と言うと「先生はやめてよ」といつも笑ってたしなめられる。筆者にとっては(そして将棋界のほとんどの人にとっても)蛸島先生は尊敬すべき「先生」以外の何者でもない。しかし以下は蛸島先生が言われる通りに「蛸島さん」とする。

筆者は蛸島さんが現役生活を退いた現在も、お世話になっている。その蛸島さんのお供として、一緒に将棋会館に行くことになった。

1961年。当時15歳だった蛸島さんは女性で初めて奨励会に入会した。これが現在へとつながる、偉大な最初の一歩だった。

完全な男社会の中で、ただ一人の女性奨励会員だった蛸島さんの挑戦が始まった。

森けい二九段は長い将棋人生の中で2度、頭を坊主にしたことがある。2度目は名人戦七番勝負で中原誠名人に挑戦した時。そして1度目は蛸島さんに奨励会で負けた時だった。当時の男子奨励会員にとって、女子に負けることは、大変な恥辱ととらえられた。

蛸島さんは自身が望まない、やや甘い規定を設けられて、初段まで進んだ。蛸島さんの奨励会での挑戦は、そこで終わった。これが長い間、奨励会で女性が進んだ最高の記録だった。

以後、蛸島さんは女流棋士の第一人者として活躍。初代女流名人、初代女流王将のタイトルに就いた。

蛸島さんが切り開いた道の後からは、多くの女流棋士が誕生した。そして林葉直子さん、中井広恵女流六段、清水市代女流六段といったスターが現れ、女流棋界は大きく発展していった。

女流棋士の世界が確立される一方、奨励会にもぽつぽつと女性が入って、挑戦は続けられた。しかしあまりに高いハードルを前に「女性棋士」はずっと現れなかった。

近年の女性のトップクラスである里見香奈現女流四冠は、蛸島初段の記録を超え、奨励会三段まで進んだ。しかし残念ながら、四段昇段を最後まで争う段階までは進めずに、26歳の年齢制限を迎えた。

2018年。蛸島さんは将棋会館での対局を最後に、長い現役生活を終えた。

以来、蛸島さんが千駄ヶ谷の町を訪れることは、ほとんどなかった。

「このあたりもずいぶんと変わったのね」

JR千駄ヶ谷駅に現れた蛸島さんはそう言った。今年予定の東京オリンピックを前にして、国立競技場は新しくなり、千駄ヶ谷の町も変わり続けている。駅から歩いてすぐのところに、新しいビルが建てられている。予定では2024年に、将棋会館はそこに移転することになっている。

将棋会館に行く前に、隣りの鳩森八幡神社に立ち寄った。

お祈りをしようというわけではない。「明るいうちに撮影させてください」と筆者がお願いしただけだ。

最近はこの鳩森神社が「パワースポット」として人気を博するようになった。羽生善治九段や藤井聡太七段もここでお祈りするからよく勝つ、と紹介されることもあるが、そんなわけはない。霊験あらたかな鳩森神社の神さまも、将棋を指す者全員は勝たせてくれない。将棋会館で対局する者の全員がここでお祈りをして臨んだところで、その半数の者は必ず負ける。全員が幸せになれるとは限らない。それが将棋界というところだ。

将棋会館3階の事務室に行くと、理事の森下卓九段がいた。

「これはこれは蛸島先生! 女流棋界のレジェンド! ようこそいらっしゃいました」

森下九段はいつも通りに律儀に、そんなことを言って、深く頭を下げていた。

「『先生』はやめてください」

蛸島さんもまた、いつも通り、そう言う。史上初の女性棋士が生まれるかどうかという瞬間に立ち会う人として、蛸島さんほどふさわしい人はいないだろう。

最終戦の対局は14時に始められた。持ち時間は各1時間30分。それを使い切ってしばらく秒読みの中での戦いが続くと、終局は17時以降のこととなる。

三段リーグは4階の対局室で指されている。報道陣は誰もそこに立ち入らない。途中経過もまったくわからない。ただ辛抱強く、結果が伝えられるのを待っているだけである。

ネット中継のシステムがこれだけ整備された現在にあって、奨励会の対局は中継されることはない。奨励会の対局は、観戦されることを前提としていない。

この日は一日、多くの将棋ファンや関係者が、ずっとそわそわしていた。みんなスマートフォンやパソコンのモニターを見つめ、更新ボタンを押して、わずかな情報でも知ろうとやきもきしていた。ただし将棋会館にいても、途中経過がわからないのは同じだった。

「将棋ブーム」でにぎわっていた連盟2階の道場は、コロナウイルス感染予防のため、現在は閉鎖されている。この日は報道陣の控え室に当てられていた。蛸島さんと筆者は外の椅子に座り、缶コーヒーを飲みながら、結果が伝えられるのを待っていた。

待っている間、蛸島さんは将棋界の現在と未来を語っていた。蛸島さんは人に求められなければ、過去の話はほとんどしない。これからもっと女性が将棋を指すための環境をよくするためには、どうすればいいのか。そんな話を聞いていた。

17時。千駄ヶ谷の町に防災無線から「夕焼小焼」のメロディーが流れた。蛸島さんがじっと腕時計を見つめた。もし対局が続いているとすれば、秒読みの戦いとなっているはずである。

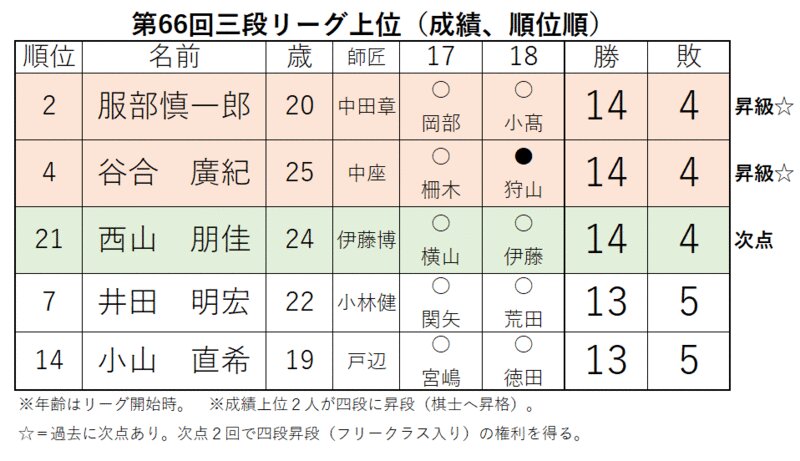

ほどなく、一報が伝えられた。西山三段の競争相手である服部慎一郎三段が勝って、四段昇段を決めたという。服部三段の評価は高い。14勝4敗の好成績をあげて、誰もが納得の昇段というところだろう。

これで昇級の2枠が埋まった。西山三段の四段昇段の目はなくなった。普段、将棋界とあまり関わりのないメディア関係者の中からは、女性棋士誕生の可能性がなくなったのを見て、すぐに将棋会館から立ち去る姿も見られた。

もし女性棋士誕生となれば、蛸島さんは多くの報道陣からフラッシュを浴びて、コメントを求められたことだろう。しかし、その可能性もまた、なくなった。

「どうされますか?」

筆者は蛸島さんに尋ねた。

「最後まで待ってましょうか」

蛸島さんはそう言った。

ほどなく、西山三段勝ちの情報が伝えられた。

西山三段はこれで14勝4敗。同成績ながら順位の差で「頭ハネ」となった。いつもの期ならば、上がってもおかしくはない成績だ。今期は昇級した上位2人が手厚かった、ということだろう。

「残念! これで上がれないなんて!」

蛸島さんはわが事のように悔しがった。もちろんそう言ってもせんないことは、ずっと勝負の世界で生きてきた蛸島さん自身が、一番よくわかっている。

蛸島さんの残念そうな顔を見ているうちに、蛸島さんの著書の一節を思い出した。

大事な昇段をかけた試合に何度負かされたことか。その頃の女性のプロ(引用者注:奨励会員)は私一人でしたから、相手はみな、強い男子ばかりでした。幾度、失意の底に突き落とされ、幾度、悪魔のような挫折感にさいなまれたことか。しかし、そんなときでも、私は、私の大事な青春に与えられた将棋という道から離れて、他の道を見ようとは思わなかった。

出典:蛸島彰子『将棋かくしふで』

蛸島さんのそうした過去を知る女性は、現在では少ないかもしれない。しかし知らずとも、現在の将棋を指す女性が、蛸島さんから何かを受け継いでいるのは、間違いない。

「次点でも歴史的なことです」

蛸島さんの顔を見た将棋担当記者が、そう言った。それはそうだ。

59年前の蛸島さんから始まり、多くの先人の挑戦があって、いま女性がようやく四段昇段を争うところにまでたどりついた。

蛸島さんが初手を指して、多くの女性が指し継ぎながら序盤、中盤、終盤と進み、59年経って、西山三段が初王手をかけた。一局の将棋にたとえるならば、今はそういう段階なのだろう。

「よく頑張りましたね」

蛸島さんはそう言って、にっこりと笑った。トップランナーである西山三段の挑戦は、来期も続く。そして蛸島さんから始まったバトンを受け継ぐ女性は、この先もずっと、現れ続けることだろう。