ブータンをめぐる中国とインドのメディア戦:中印開戦を左右する中国の二つの「大国意識」

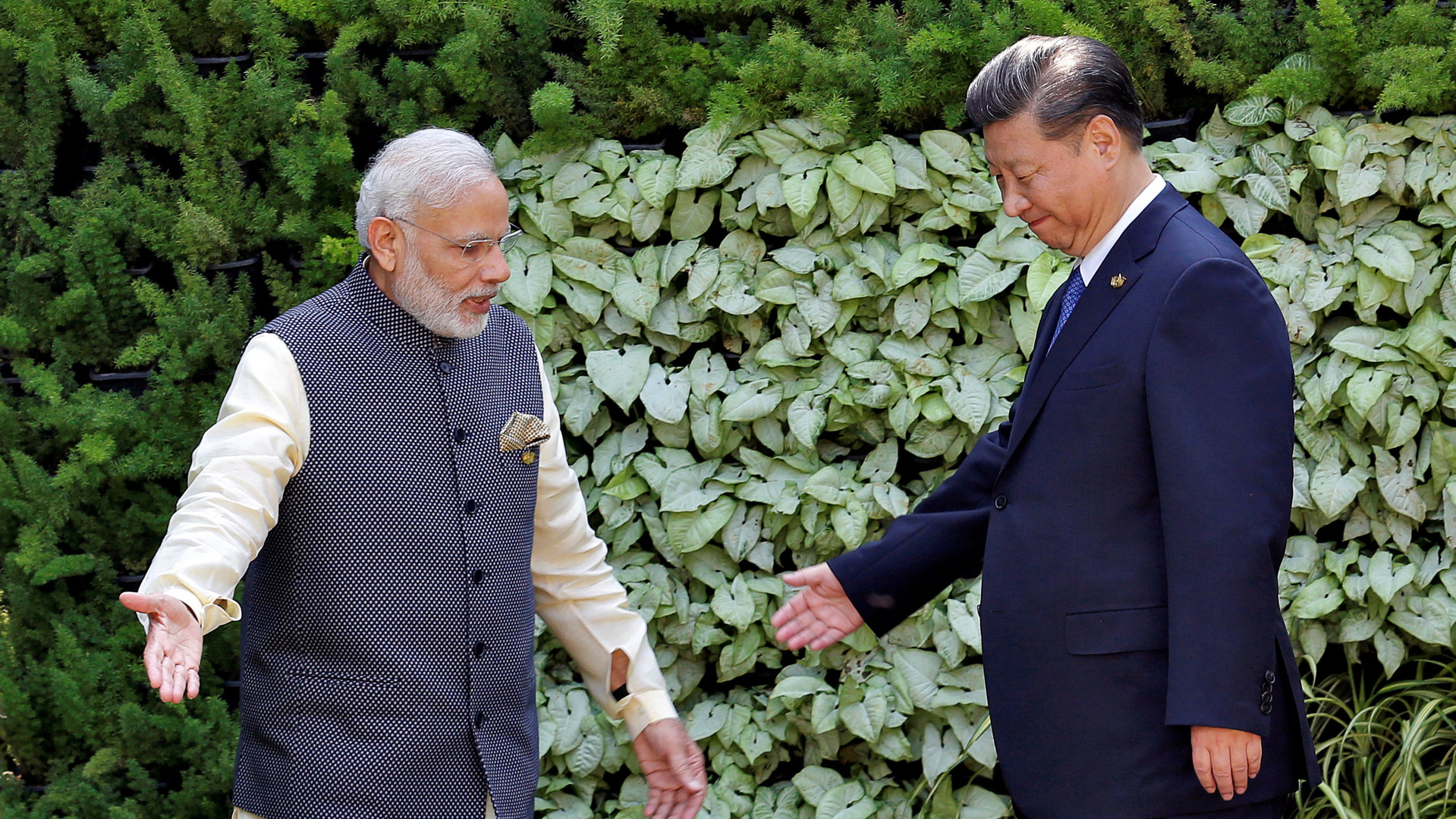

「幸せの国」ブータンをめぐる中国とインドの対立は、8月に入ってエスカレートの一途を辿っています。ブータン、中国、インドの3ヵ国の国境が交わる付近のドクラム高原をめぐり、7月から中国軍とインド軍が向き合っているのです。

そのなかで、両国の間では相手を非難するメディア戦が展開されていますが、とりわけ経済力、軍事力で劣るインドは、メディアを通じて中国を「横暴な巨人」とイメージ化することで、中国の抑制を試みています。

このインドの戦術が奏功するかの分岐点となるのが、中国の二種類の「大国意識」のうちのいずれが優勢になるかにかかっています。

外交交渉の行き詰まり

今回の中印対立の直接的なきっかけは、ブータンが自国の領土と位置づけるドクラム高原で、6月半ばから中国軍が道路建設を始めたことにありました。

中国は現状の国境線を認めておらず、ドクラム高原での道路建設を「中国の領土と主権の範囲内」と主張。これに対して、ブータンの「守護者」であるインドが7月末にドクラム高原に展開したことで、一気に緊張が高まっていました。

8月8日、お互いの部隊を250メートルの地点まで離すというインドの提案を、「インドの無条件撤退」を要求する中国が拒絶。その結果、外交交渉は暗礁に乗り上げたのです。同日、人民日報は「軍事衝突のカウントダウンが始まった」と報じています。

中国の「警告」

それに先立つ8月7日、中国国営の英字紙『グローバル・タイムズ』は社説においてインド批判を展開。ここでは、問題のドクラム高原を改めて中国領と主張された後、インドに対する威嚇とも挑発ともとれる文言が並んでいます。

- 1962年、インド政府は中国からの攻撃がないと思っていた。その頃から相変わらずインド政府はナイーブである。一般的に、力のある隣国に立ち向かおうとする政府はない。インド国民の多くはインド軍が中国軍に勝てないと分かっている。

- インド政府は米国の介入を期待しているが、彼らは中国と米国の間の戦略的な封じ込めの関係を理解していない(つまり米国が実際に介入することはない)。インド政府は米国がインドに友好的なメッセージを出したり、インド洋に艦隊を派遣したりすれば、それで米国の関与があると思い込んでいる。

- インドは法的、道義的な意味において既に敗れており、軍事的にも中国に劣る。ドクラムをめぐる対立の結果は決まっている。もしインドが「中国が軍事活動を起こすことはない」と思っているなら、それは国際政治や軍事の原則に基づいていない。モディ政権が警告を無視するなら、中国からの反撃は避けられない。

中国軍は空母や戦闘機などの兵器の近代化だけでなく、「三戦」の充実を進めています。「三戦」とは、内外の世論に働きかける世論戦、相手の心理を揺さぶる心理戦、自らの正当性を主張する法律戦を指します。グローバル・タイムズの論説は、「三戦」の一環といえるでしょう。

インドの対決姿勢

これに対して、インドも譲る姿勢をみせていません。外交交渉が決裂した8月8日、通常は西ベンガルに駐屯しているインド軍の第33兵団(3-4万人)が、ドクラム高原から少し離れたシッキムに移動していることが判明。第33兵団は山岳戦を専門とする組織で、1962年の中印戦争にも参加しました。

ただし、インドの兵力が中国のそれに比べて小さいことは確かです。2016年の軍事予算、兵員数で比べると、中国が約18兆円、約233万人だったのに対して、インドのそれは約5兆円、約135万人にとどまります。

物理的に不利ななかで、インドでもやはり英語メディアを通じた宣伝戦が活発に行われています。中国の場合、情報統制が厳しく、発信される情報はほとんど政府広報と変わりません。これと比較して、(近年では政府による規制が強化されているとはいえ)インドの方が民間メディアの自由度は高く、さらに英語の使用頻度も高いため、より多様な発信が可能といえます。

例えば、インドの巨大メディアコングロマリットThe Quintの英字ニュースサイトは、7月29日に元外務大臣の「大局からみるドクラム:アジアも世界も中国中心ではない」と題する論説を掲載。このなかでは、19世紀に台頭し、当時の超大国・英国を中心とする国際秩序に挑戦したドイツ帝国を引き合いに、「膨張する中国が力で現状を変更しようとすることが周辺国と対立を招いている」と強調され、「一帯一路」構想が「世界の覇権を握ろうとするもの」と指弾されています。

日本ではあまりそのように捉えられないでしょうが、中国は「世界最大の開発途上国」として、少なくとも多くの開発途上国に対して「西側先進国と異なり植民地主義に加担した歴史がない」、「米国と異なり他国に軍事力を行使しない」ことを誇り、その支持を集めてきました。この観点からThe Quintの論説をふりかえれば、そこには「中国も植民地主義的である」という暗示があります。さらにここからは、中印の二国間での「領土問題」に話を限定せず、「他国にとっても中国が脅威である」という言説を用いることで、インドに対する第三国からの支持を集めようとする意図がうかがえます。

「ゴリアテとダビデ」のイメージ化

これに代表されるように、インドは軍事対決を辞さない姿勢を保ちつつ、「中国の横暴さ」を国際的に発信する宣伝戦を展開しています。インドは自らに、いわば巨人ゴリアテに立ち向かう勇者ダビデのイメージを投影しているといえます。

旧約聖書によると、ペリシテ(フィリスティア)とイスラエルの両軍が対峙した時、ペリシテの巨人ゴリアテはその力を誇示し、イスラエルの神を嘲り、イスラエル兵を挑発して一騎打ちを求め続けました。しかし、イスラエル兵が怖れをなすなか、これに憤った羊飼いの若者ダビデは「ゴリアテのように剣や槍を頼りにするのではなく、神の名を頼りに」一騎打ちに臨み、石つぶてをもってゴリアテを倒しました。

「粗野で横暴な巨人」を「小さくとも知恵や徳に勝る者」が負かし、「力を正義が抑え込む」というお話の構造は、恐らく世界の多くで共有されやすいものでしょう。

この観点からみると、ドクラムに関するインドメディアのストーリーは概ね、ゴリアテを中国に、ダビデをインドに、それぞれ置き換えたものになっているといえます。つまり、「中国は決して平和愛好的な大国ではなく、それを相手にインドが果敢に立ち向かう」というイメージです。そこには、「『力による支配』を拒絶することが全ての人々の希望になる」というメッセージも含まれます。

このようなメディアを通じたイメージ戦略に関していえば、中国はインドの後塵を拝しているといえるでしょう。

『グローバル・タイムズ』の論説にみられる中国の主張を振り返ると、そこでは「中国の主権と領土」という従来の主張が繰り返されたうえで、インドに対する中国の優越が強調されています。領土問題で「ここは自分のものだ」と強調することは、いわば当たり前すぎて新鮮さに欠けます。少なくとも、その主張は第三国にとってあまりかかわりのないことで、「味方を増やす」ことにはなりません。さらに、中国の経済力、軍事力が実際に大きいだけに、「中国の軍事的優越」を強調すればするほど、中国当局の意図とは無関係に、第三国からみてゴリアテのように映りやすくなります。

「大国意識」の二つの顔

それでは、インドの「ダビデ戦術」は中国に通用するのでしょうか。これを考える際、まず確認する必要があるのは、中国の「大国意識」には大きく二つの顔があることです。

一方にあるのは、「中国は大国になったのだから、大国に相応しく、他国から敬意を払われるように振る舞う必要がある」。中国政府がアフリカなどで開発協力を増やす一方、中国企業の不法行為などによって現地社会との摩擦が大きくならないように注意を払ってきたことは、こちらの「大国意識」に基づきます。いわば「外向きの大国意識」と呼べるでしょう。

もう一方には、「中国は大国になったのだから、他国は中国に一目置くべきだ(あるいは他国に侮られないようにするべきだ)」。これは中国に根付いている「メンツ」の文化に通じるもので、海外との接点が薄い人ほど受け入れやすい、いわば「内向きの大国意識」と呼べるものかもしれません。

これらのうち、インドの「ダビデ戦術」は前者の「外向きの大国意識」に働きかけるものといえます。

中国にとっての「中印戦争の再来」のリスク

仮に軍事衝突が発生すれば、特に中印戦争と同様に中国側から攻撃すれば、国際的に中国のイメージはこのうえなく悪化します。

1962年当時、中国の外との接触は限りなく限定的で、国連加盟国でもありませんでした(当時の代表権は台湾の中華民国にあった)。そのため、多少荒っぽい手段をとっても大きな非難は生まれず、さらに国際的に非難されても外との付き合いが少ないために中国にとって大きなダメージにはなりませんでした。

ところが、現代ではその国際的な存在感は大きくなり、自他ともに認める大国になっています。つまり、かつてと異なり、中国が軍事行動を起こせば、いかにも大国が力任せにコトを進めようとしていると映りやすくなります。その場合、「力ずくの米国」を批判することで集めていた開発途上国からの支持を、中国は失いかねません。それは、冷戦時代の1956年のハンガリー動乱や1969年の「プラハの春」に際して、ソ連が東欧各国の民主化を軍事力で叩きつぶしたことで、西側の「帝国主義」に批判的だった海外の知識人やシンパからの支持を失ったことに通じます。

ドクラム高原をめぐる問題で、中国は「インドがブータンの主権を脅かしている」と批判していますが、ブータン自身が中国の軍事展開を批判し、インドの軍事展開を認めていることも、中国にとって不利な条件です。

したがって、習近平体制が「外向きの大国意識」に重点を置くなら、インドの「ダビデ戦術」は中国の軍事行動を抑制する効果があるといえます。中国政府がいわば合理的な判断をするなら、こちらを選択しても不思議ではありません。

「内向きの大国意識」を煽るリスク

しかし、英国の哲学者デイビッド・ヒュームがいうように「理性は情念の奴隷」であり、人間の意思決定は常に合理的なものと限りません。むしろ、欲望、虚栄心、自尊心などを満たすための行動に、何らかのもっともらしい理由をつけることで、自分をも納得させようとすることが、人間にはよくあります。

つまり、大国として台頭する中国にとって、他者からの評価、評判を重視するなら、軍事行動を少なくとも中国から起こすことは慎む必要があります。しかし、中国国内で「内向きの大国意識」という情念が強ければ、そのような合理的判断も作用しなくなりがちです。

米国のピュー・リサーチ・センターの調査によると、「我々の国は10年前より重要な役割を果たしている」と考える中国人は75パーセントにのぼり、これはインド(68パーセント)、EU(23パーセント)、米国(21パーセント)をはるかに上回ります。その一方で、「我々の国は他国の問題解決を支援するべき」と考える中国人は22パーセントにとどまり、これはインド(23パーセント)、EU(40パーセント)、米国(37パーセント)を下回る水準です。つまり、この調査からは、中国における大国意識が総じて外からの評価を度外視した「内向き」に傾いていることをみてとれます。

これは中国国内のメディア報道からもみてとれます。先述の8月8日付の人民日報の記事では、ドクラムが中国の領土であることを再三強調し、インドが撤退に応じないことを「現状を変更しようとするもの」と非難する一方、もともと6月中頃から中国軍が道路建設を始めたことにブータンが抗議してきたことや、インドが両軍の引き離しを提案したことには一切触れていません。

人民日報という国営紙であることを考えれば、これはいわば当たり前です。しかし、このように中国政府が国威発揚を図ることは、国内の政府支持を集める手段にはなっても、逆にそれで中国世論が開戦に向かった場合、今度は政府自身がこれを抑えにくくなります。言い換えるなら、「内向きの大国意識」が高まるほど、中国政府は外部の評価を度外視した判断に向かう可能性が大きいといえるでしょう。

こうしてみたとき、インドの「ダビデ戦術」が奏功するかは、中国政府が二つの「大国意識」のいずれを優先させるかによって左右されるとみられます。現段階において展開を予測することは困難ですが、中国で高まる「内向きの大国意識」が暴走した場合、インドの「ダビデ戦術」は無効化され、中印間の戦闘のリスクは限りなく高まるといえるでしょう。

そして、その場合、改革・開放後の中国の歴代指導者たちが主に開発途上国の間で積み上げてきた、「他の大国と違って平和愛好的な大国」としての立場やイメージは損なわれるとみられます。それは中国政府をして、これまでと異なる行動パターンに、さらに向かわせる契機になり得ます。その意味で、ブータンをめぐる中印対立は、中国の今後をも大きく左右するとみられるのです。