育休をとっても「復職」させない実情 「育休→非正規→解雇」を容認した判決も

先日、小泉進次郎氏が育休を取得することを表明し、話題になった。ようやく男性の育休にも社会の関心が集まり、様々な意見が飛び交うようになってきた。

育児や介護は女性の役割とされ、平等に働けず、女性が当然のように退職していた時代からすれば、男性も育児責任を担うと考えられるようになってきたことは大きな変化だといえる。

だが、育休の「取得」にばかり注目が集まる現状には課題もある。育休を取得すること自体が目的化してしまっているからだ。

言うまでもなく、育児休業制度の目的は、性別に関係なく、子が誕生した後に一時的に休業できる権利を保障し、雇用の継続を可能とすることにある。

その意味では、育休を「取得できること」よりも、育休取得後にキャリアを損ねることなく仕事に復帰でき、仕事と育児を両立できることがゴールとされるべきだ。

現在、この点をめぐって争われている裁判がある。育休期間を終えても保育園を確保できなかった女性が正社員として復帰できず、契約社員として復帰した1年後に雇止めとなってしまったのだ。

この事件は、労働者の育休取得後のキャリアという重要な問題に関係しており、これから子育てをする若い世代からの注目を集めている。そこで、今回は、この事件を取り上げ、子育てをしながら働き続けられる社会の実現について考えていきたい。

ジャパンビジネスラボ事件の概要

今回取り上げるのは、昨年11月に高裁の判決があったジャパンビジネスラボ事件だ。少し長くなるが、裁判所が認定した事実をもとに事件の概要を見ていこう。

株式会社ジャパンビジネスラボに2008年に入社したAさんは、同社が経営する語学スクールのコーチとして勤務していた。

Aさんは2013年に子を出産し、育休を取得した。それまで同社には育休から復帰した従業員はおらず、Aさんが初めてのケースであった。Aさんは1年間の育休を取得したが、保育園が見つからず、育休を6ヶ月延長していた(当時の制度では育休延長は最長で6ヶ月であった。現在はさらに6ヶ月の再延長をできる場合がある)。

延長した期間が終わる頃になっても保育園を確保できなかったAさんは、会社との話し合いの結果、契約書に署名し、2014年9月から週3日勤務の契約社員として働くことになった。

というのも、会社は、同年4月に、育休明けの従業員に限って一時的に契約することができる契約社員制度を創設していたのだ。契約社員転換後の月収は48万円(固定残業代込)から10万6千円に下がったという。

契約社員として復帰した直後、通勤経路の途中にある保育園に空きが出たため、Aさんは翌月から週5日勤務の正社員として就労したい旨を会社に申し出た。Aさんが会社から説明を受けた際に受け取っていた書面には「契約社員は、本人が希望する場合は正社員への契約再変更が前提です」とされ、具体例として「ex.入社時:正社員→(育休)→育休明け:契約社員→(子が就学)→正社員へ再変更」との記載があったため、希望すればすぐに正社員に戻れると思っていたのだ。

しかし、会社は、正社員に戻るためには会社の合意が必要だと主張し、Aさんを正社員に戻さなかった。Aさんは、あくまで保育園が見つかるまで暫定的に契約社員になっただけだと主張し、正社員に戻すよう求め続けたが、会社はこれに応じず、2015年9月にはAさんとの契約を更新せず、雇止めした。

会社は、2015年9月にAさんが労働契約上の権利を有する地位にないことの確認を求める訴訟を起こし、一方で、Aさんは2015年10月に正社員としての地位確認を求めて提訴した。

一審の東京地裁は、雇止めを無効と判断した上で、「被告は、原告を正社員に戻す労働契約の締結に係る交渉において不誠実な対応に終始」した、「被告の不誠実な対応はいずれも原告が幼年の子を養育していることを原因とするもの」などとして、会社に対して損害賠償と慰謝料の支払いを命じた。ただし、正社員としての地位は認めなかった。

2019年11月28日の高裁判決も、正社員としての地位を認めず、さらには、Aさんが執務室における録音行為等により信頼関係を破壊したなどとして、雇止めは有効だと判断した。

このように、この事件は一審と二審で判断が分かれたこともあり最高裁の判断が注目されている。

上記の経緯に見られるとおり、主な争点となっているのは、育休明けの社員のために設けた制度によって、雇用形態を非正規に転換し、正社員としての地位を失わせることができるのか否かだ。そこで、以下では、育児・介護休業法の趣旨に立ち戻り、この事件で何が問われているのかを考えていきたい。

育児・介護休業法が企業に求めるもの

会社がAさんを正社員に戻さなかったことについて、Aさんは育児・介護休業法違反だと主張している。まずは、この法律について見ていこう。

育児・介護休業法(以下「育介法」)は、次のとおり、労働者が育休を取得したことを理由とする不利益な取扱いを禁止している。

第10条 不利益取扱いの禁止

事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

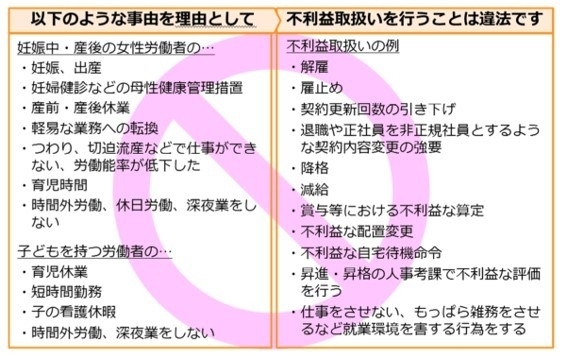

ここでいう「不利益な取扱い」には、降格や不利益な配置変更のほか、「退職や正社員を非正規社員とするような契約内容変更の強要」も含まれる(不利益取扱いの例については下記の資料のとおり)。

ここで問題になるのは、不利益取扱いが育休取得を「理由として」行われたかどうかの判別が困難だという点だ。例えば、育休取得後に意に沿わない配転命令を受けた労働者がいたとしても、企業が「育休取得とは関係なく、業務の必要性から配置転換を行っただけだ」と主張されれば、それに反論するのは簡単ではない。

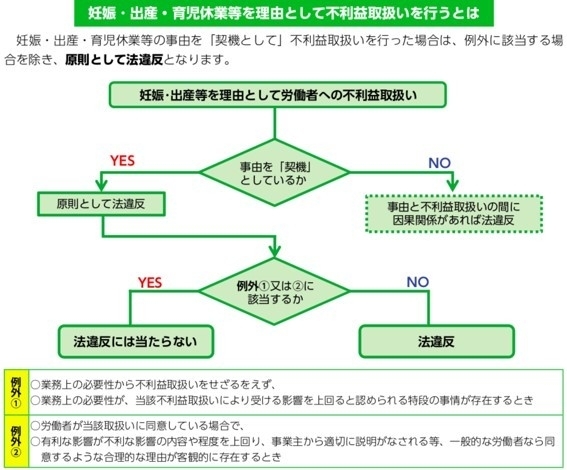

この点について、2014年の最高裁判決(広島中央保健生協事件)を受けて厚労省が改正した解釈通達には「育児休業の申出又は取得をしたことを契機として不利益取扱いが行われた場合は、原則として育児休業の申出又は取得をしたことを理由として不利益取扱いがなされたと解される」と記されている(平27.1.23雇児発0123第1号)。

つまり、育児取得を「契機として」、すなわち育休取得と時間的に近接して不利益取扱いが行われた場合には、原則として違法・無効と判断されるということだ(厚生労働省「妊娠・出産・育児休業等を契機とする不利益取扱いに係るQ&A」では、「原則として、妊娠・出産・育休等の事由の終了から1年以内に不利益取扱いがなされた場合は「契機として」いると判断する」としている)。

労働者への不利益取り扱いがあった場合に、事業主が育介法第10条に違反しないと主張するためには、その不利益取扱いが育休取得と無関係であることを自ら立証しなければならない。「立証責任」を事業主側に転換しているのだ。

このように、育介法は、育休を取得した労働者が不利益な取扱いを受けることなく仕事に復帰できるように権利を保障している。

なぜこのような法律ができたかといえば、歴史的に、妊娠・出産・育休取得を契機に女性を職場から排除する企業が多かったからだ。

子育て中の女性は「男性並み」のハードワークには耐えられない。子どもが熱を出したときなどに急に休まれては困るし、それをフォローするための体制を敷くのは企業にとって負担になる・・・

こんな発想もあり、出産後・育休明けの女性を冷遇する企業が後を絶たなかったのである。こうした性差別を許してはならないとして、育介法は、労働者が子育てをしながら働き続けることができるよう、一定の制度を整える義務を企業に課しているのだ。

会社独自の制度の場合どう考えられる?

さて、育介法の趣旨を踏まえた上で、ジャパンビジネスラボ事件について考えてみよう。

(尚、以下の記述は、山田省三・中央大学名誉教授の論考「ジャパンビジネスラボ事件における育介法一〇条等違反について : 東京高裁第八民事部宛意見書」『労働法律旬報2019年8月下旬号』を参考にしている)。

この事件の特徴は、会社が独自に作った制度の利用をめぐって労使の間で対立が生じた点である。

育介法第23条は、事業主は、3 歳に満たない子を養育する労働者に対して、労働者の申出に基づいて「育児のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)」を講じなければならないとしている。

これに対し、ジャパンビジネスラボ社は、「法の要請を超える措置」として、以前からあった週5日勤務の時短勤務制度に加えて、週3日で働ける契約社員制度を設けた。

育介法は「最低限」の措置を定めているに過ぎず、両立支援措置として必ずしも万全なものではない。事業主が法を上回る措置を講じることは可能であり、むしろ推奨されるべきことだ。

では、このような「上乗せ」の制度に関してトラブルが生じた場合には、どのように考えられるのだろうか。

上記の事件について、雇い止めに至ったという結果から見ると、「育休切り」をするためにわざわざそのような制度を作ったのではないかと勘繰る方もいるかもしれないが、おそらくそうではないだろう。あくまでも、仕事と育児を両立しやすいように、会社が独自の制度を設けたものと思われる。

ただ、このような制度は、現実に「上乗せ」と評価できるものでなければならない。というのも、育介法は「強行法規」であると解されているからだ。

強行法規とは、それに反する契約について、たとえ締結されていても無効とするという強い効力を持つ規定のことをいう。

例えば、労使間で「残業代を支払わない」との契約をしたとしても、その合意は無効とされ、労働者は法律に基づき残業代の支払いを求めることができる。労働基準法は労働条件の最低基準を定めた強行法規であり、当事者間で法律の規定に反する「合意」をしたとしても、法律の規定が優先して適用されるからだ。

労使の力関係の格差を背景に、両者の「合意」によって不当に低い労働条件となってしまうことを防止するため、法律はこのような考え方を採用しているのだ。

これと同じように、育介法に定める「最低限」の措置を下回る会社独自の制度は、仮に当事者間で合意があったとしても無効となる。

上記の事件の場合、週3日勤務にすること自体は子育て中の労働者にとってメリットのある内容だと考えられるが、それと同時に有期雇用に変更するというような契約内容は「最低限」を下回るものであり、この部分は無効だと考えるべきだろう。

実際に、育介法第23号の2は短時間勤務制度を請求したことを理由とする不利益取扱いを禁止しており、「契約内容変更の強要」は不利益取扱いに該当する(注1)。

また、もし会社が独自に創設した制度が育介法上の措置の「上乗せ」なのだとすれば、制度の運用においても同法の趣旨に基づいた運用が求められる。

育児休業や短時間勤務制度は、原則として労働者の「申出」に基づいて開始し、終了する日も労働者が決めるものである。育休からの復帰の申出を企業が拒否することは許されないはずなのである。

この点を踏まえれば、Aさんが希望すればすぐに正社員に戻れると考えたのはごく自然なことだ。開始日や終了日について会社の承諾を必要と定める会社独自の制度が有効といえるのか疑問である。

さらに、独自に創設した制度について、会社がどれだけルールを明確にし、どれだけ丁寧に周知・説明していたかという点も厳しく問われるべきだろう。

「合意」があれば問題ないのか

もう一つ、この事件を考える上で考慮しなければならないのは、長期間の育休を取得した労働者が置かれる弱い立場だ。法律で認められた権利とはいえ、育休を取得し長く職場を離れていた場合、プライベートな事情で会社に迷惑をかけて申し訳ないという意識が働きやすい。

子育てと仕事を両立しなければならない労働者の不安な心理もある。そんななかで、会社から労働条件の変更を提示されれば、拒否するのは難しい。「これ以上会社に迷惑をかけたくない」「受け入れることで育児との両立が可能になるなら…」と多少のマイナスがあったとしても許容してしまうだろう。保育園を確保できていない状況ではなおさらだ。

労働者のこのような状況につけ込み、「合意」によって不利益な契約変更を行う行為が許されてしまうのならば、せっかくの育児・介護休業法も、「絵に描いた餅」に終わってしまう。

このような抜け道を許さないためにも、労働法の分野ではそうした「合意」が否定されることがむしろ一般的なのだ。

子育てをしながら働き続けられる社会の実現に向けて

さらに、育休明けの女性が直面しやすいのは、「育休を執ったから辞めさせる」というストレートなものではなく、もう少しグレーで、明白に違法といえないようなトラブルだ。

今回の事件では、会社は、Aさんとの面談のなかで、「正社員であれば他の正社員と同じ前提で働けることが条件」、育児の「バックアップ体制が相当しっかりしていないと難しい」、「2年間のブランク」といった点を正社員に戻さない理由にあげていた(鍵括弧内は高裁判決文より引用)。

こうした言動には、子育て中の労働者(とりわけ女性)を「働き方に制約がある労働者」とみなす発想、会社が迷惑をかけられているという認識が見え隠れする。このような企業側の発想が原因となり、女性が苦痛を感じるトラブルが少なくないのだ。

子育てに直面した労働者が、安心して休業し、育児を行い、そして仕事に復帰できる社会を実現するためには、このような発想こそ乗り越えていかなければならないものだ。

私たちは、こうした現状を踏まえ、育休取得そのものはもちろんだが、むしろ、その後の処遇にこそ、もっと目を向けるべきだろう。育休は取れても、その後不利益取扱いを受け離職を余儀なくされた例、そもそも復帰自体も拒まれた例など、子育てをしながら働く労働者の直面する現実は極めて厳しい。単に育休取得率を上げればよいという話ではない。

上記の事件において、一審判決が以下のように評した会社の姿勢は、日本社会全体で問題となっている。

「形式的には育児休業終了後の女性の働き方の多様性を甘受するかのような姿勢を標ぼうしつつ、実際には原告のように多様な働き方を希望する者が現れた際には、これに誠実に向き合うどころか、むしろ被告の考えや方針の下に原告の考えを曲げるように迫り、これを改めないことを捉えて強引な業務指導改善を行う、原告の中核的な業務であったコーチ業務を奪う、原告の姿勢を批判・糾弾するといった姿勢に終始したことに照らせば、原告の受けた不利益の程度は著しいものといえ、被告の不誠実な対応はいずれも原告が幼年の子を養育していることを原因とするものである・・・」(一審判決78頁)

なお、ジャパンビジネスラボ事件の高裁判決をめぐっては、労働者が行った録音行為が雇止めを正当化する理由となるなど、他の論点でも注目されている。これも重要な論点であるため、次回以降の記事で取り上げたい。

注1:なお、厚労省の定める指針は「労働者の表面上の同意を得ていたとしても、これが労働者の真意に基づくものでないと認められる場合」には、「強要」に該当するとしている(同指針は「育児休業及び介護休業後においては、原則として原職又は原職相当職に復帰させるよう配慮すること。」とも定めている)。

〔参考〕子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針

無料労働相談窓口

03-6699-9359

soudan@npoposse.jp

*筆者が代表を務めるNPO法人。訓練を受けたスタッフが法律や専門機関の「使い方」をサポートします。

03-6804-7650

info@sougou-u.jp

*個別の労働事件に対応している労働組合。労働組合法上の権利を用いることで紛争解決に当たっています。

022-796-3894(平日17時~21時 土日祝13時~17時 水曜日定休)

sendai@sougou-u.jp

*仙台圏の労働問題に取り組んでいる個人加盟労働組合です。

03-3288-0112

*「労働側」の専門的弁護士の団体です。

022-263-3191

*仙台圏で活動する「労働側」の専門的弁護士の団体です。