猛烈に発達した台風16号が予報円の北側を通ると東海から関東に上陸 台風上陸の定義の変遷

猛烈に発達した台風16号

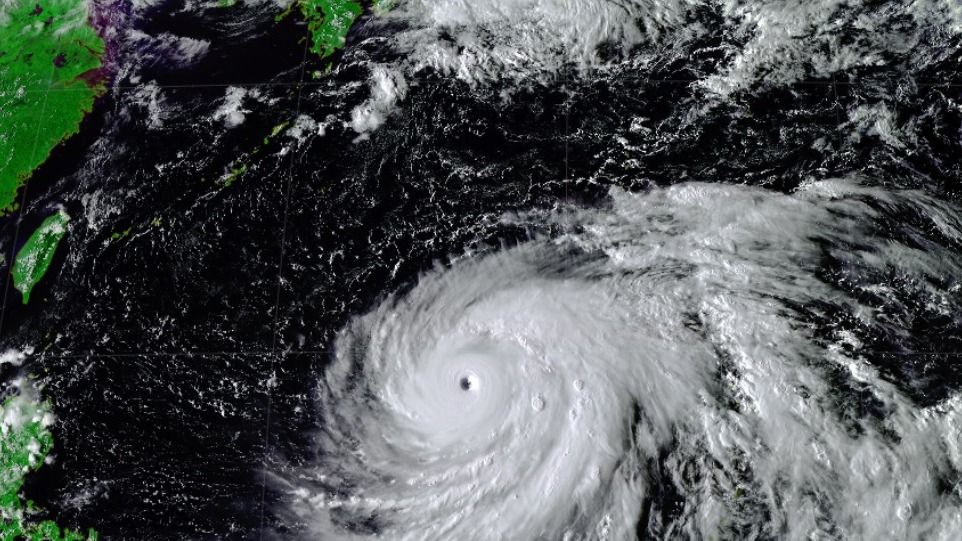

マリアナ諸島近海からフィリピンの東海上を通って北上してきた台風16号は、9月26日15時に沖ノ鳥島近海で中心気圧920ヘクトパスカル、最大風速55メートルの猛烈な台風に発達しました。

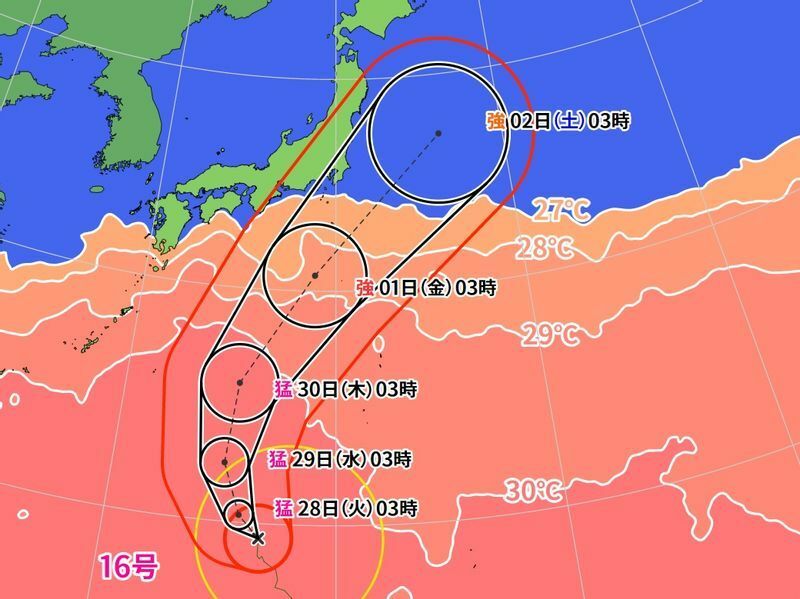

台風が発達する目安の海面水温は27度とされていますが、台風16号がこれを大きく上回る30度の海域を北上する予想です(図1)。

台風情報は最新のものをお使いください。

このため、現在は中心気圧が920ヘクトパスカルの猛烈な台風となっていますが、日本の南に達する9月29日3時には、同じ猛烈な台風でも、中心気圧905ヘクトパスカル、最大風速60メートル、最大瞬間風速85メートルと、さらに発達する見込みです。

そして、少し衰えるとはいえ、非常に強い台風として10月1日には伊豆諸島近海に北上してくる見込みです。

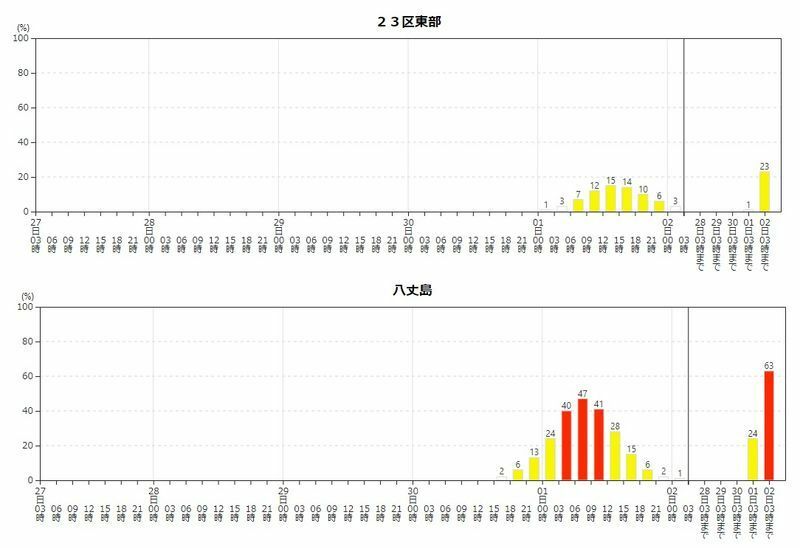

八丈島では、9月30日の夜から暴風域に入る確率が高まり、10月1日の朝には47パーセントとかなり高い確率になっています(図2)。

週末にかけて台風に警戒

気象庁は、5日先までに警報を発表する可能性を「高」「中」の2段階で発表しています。

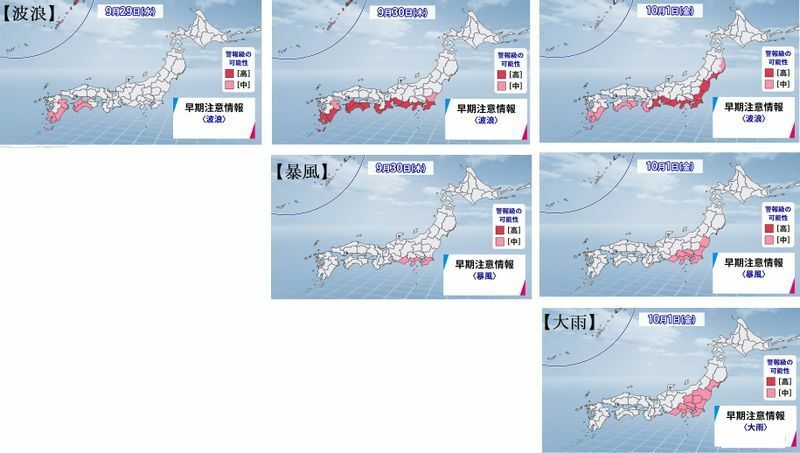

これによると、波浪警報は9月29日から沖縄と西日本の太平洋側で「中」、30日は西日本から東日本の太平洋側で「高」、10月1日は東日本の太平洋側で「高」などとなっています(図3)。

9月28日は沖縄地方で大しけとなる所があり、29日は奄美地方や小笠原諸島でも大しけとなる見込みです。

うねりを伴った高波に警戒してください。

また、暴風警報は9月30日に東日本太平洋側で「中」、10月1日に福島から静岡で「中」となっています。

さらに、大雨警報は、10月1日に関東を中心に「中」となっています。

現時点でも、これだけの地方で「高」「中」が発表となっていますので、台風接近に伴い、さらに多くの都府県で「高」「中」が増えると思います。

各地とも厳重な警戒が必要です。

東日本台風との比較

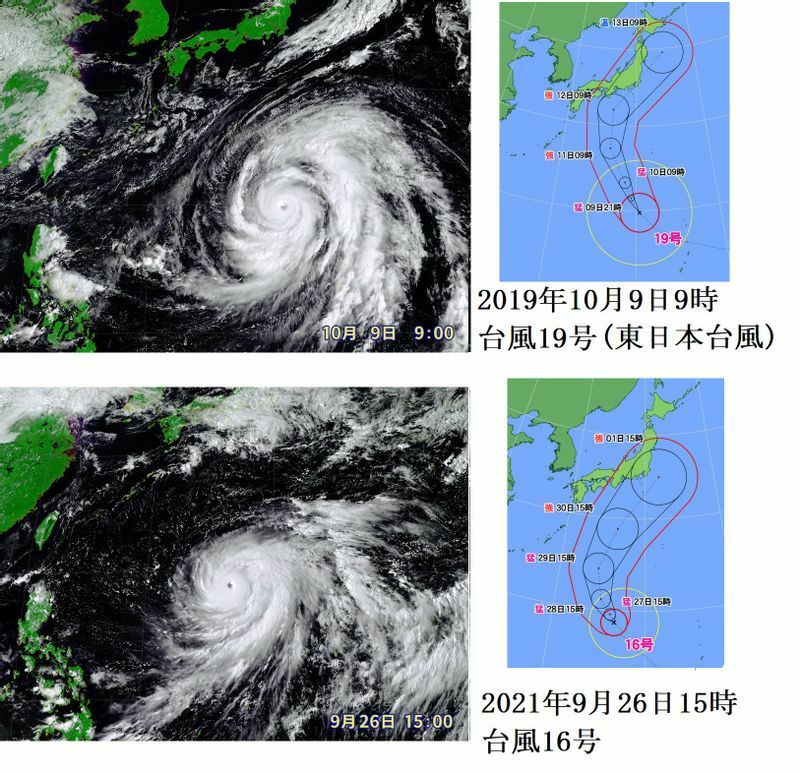

今から2年前、令和元年(2019年)にマリアナ諸島を通って襲来した台風19号は、10月12日19時前に大型で強い勢力で伊豆半島に上陸し、広い範囲で大雨、暴風、高波、高潮の被害が発生しました。

10月10日から13日までの総降水量が、神奈川県箱根で1000ミリに達するなど、記録的な大雨で、静岡、神奈川、東京、埼玉、群馬、山梨、長野、茨城、栃木、新潟、福島、宮城、岩手の1都12県に大雨特別警報が発表となりました。

このため、気象庁は「東日本台風」と命名しました、

令和元年(2019年)の東日本台風と、現在北上中の台風16号と比較すると、ともにマリアナ諸島を通って北上し、猛烈な台風にまで発達しています。

そして、ともに関東接近時には多少衰えたとはいえ非常に強い台風の勢力です。

ただ、台風16号の暴風域は東日本台風の約70パーセント、台風16号の強風域は東日本台風の約60パーセントです。

気象衛星画像をみても、台風16号は広い範囲の雨雲を伴っていますが、東日本台風と比べれば、北側に雨雲が広がっていません(図4)。

とはいえ、東日本台風という桁違いの台風との比較の話です。

台風16号が予報円の北側を通って北上した場合は、東日本台風と同様に大きな被害が発生することが懸念されます。

東日本台風は、関東地方を時速30~40キロで通過しましたが、台風16号も関東接近時の速度の予報は時速35キロと、それほど加速していません。

台風の進行速度がこれより遅くなると降水時間が長くなり、記録的な大雨となる懸念があります。

台風上陸についての取り扱いの変遷

ドイツ人のクニッピング(E.Knipping)の尽力により、明治16年(1883年)2月16日から毎日1回午前6時の気象電報を全国から収集できるようになり、当日に東京気象台で初めて天気図が作製(試行)されました(気象庁ホームページの説明)。

気象庁の前身である東京気象台が作成した天気図は、同年3月1日からは天気図が印刷配布となり、同年5月26日には東京気象台で初めて暴風警報が発表され、翌17年(1884年)6月1日には毎日3回の全国の天気予報の発表が開始されています。

当時の解析では、台風周辺にある観測所の気圧観測を使い、台風の等圧線が円形であることを使って中心位置を決めていました。

しかし、観測地点の密度が荒く、観測時間の間隔も長いために台風の位置解析の精度は悪いものでした。

一般の人も、「台風」という雲の塊がどの地方に襲来するかということが主な関心事で、どこに中心が上陸したかということはあまり意識していませんでした。

例外は、昭和9年(1934年)の台風です。

室戸測候所(現在の室戸特別地域気象観測所)の真上を通過したとき、当時の世界最低気圧を観測して世界的に有名になったことから、上陸地点から「室戸台風」と名付けられました。

太平洋戦争後、観測データを通報する地点が増え、米軍による台風の飛行機観測によって海上の台風の中心位置が正確に求めることができるようになったことから、気象庁では台風情報に上陸についての記述を入れるようになりました。

戦後の気象業務は、占領軍の2143気象隊の指揮下に置かれ、自由な発表が行えなくなっていましたが、2143気象隊の解析や予報を解釈するという方法で行われていました。

昭和25年(1950年)6月1日の中央気象台長達「予報業務における台風の特殊取扱心得」では、熱帯低気圧に関する予報と情報の発表については2143気象隊の発表しているものと一致していなければならないという条件のもと、下記のようになっています。

すべての気象官署は、熱帯性の低気圧に関し、新聞社への発表を含めて、一切の部外への発表は中央気象台の統制に従わなければならない。

ただ、翌26年(1951年)の通達では、2143気象隊の了解は得ているとして、管区気象台や地方気象台では、担当区域に上陸又は接近する場合は、自己の見解による上陸地点又は予想進路を発表しても差し支えないと変更になっています(現在は気象庁予報部予報課の発表に統一)。

そして、昭和27年(1952年)4月28日にサンフランシスコ講和条約が発効されると、台風業務に関する種々の規定から2143気象隊の記述がなくなっています。

ただ、昭和29年(1954年)の気象の事典(東京堂出版)など、一般向けの解説書では、台風の襲来についての記述はあっても、上陸についての説明はありません。

その襲来についても、具体的な定義はなく、著者によってバラバラでした。

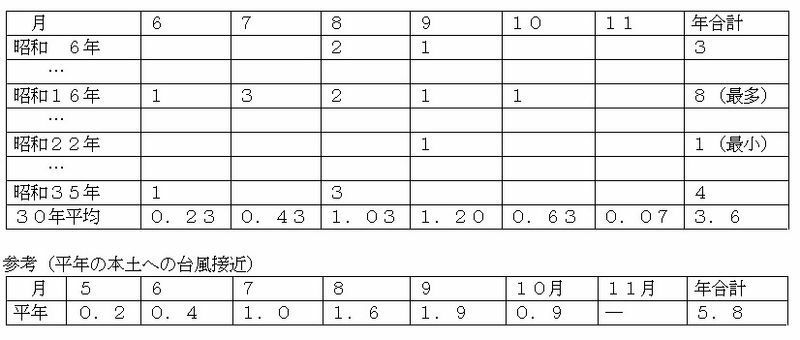

台風の観測や予報が、ある程度の水準に達し、精度の良い解析が蓄積されてきたことから、昭和36年(1961年)からの平年値プロジェクトで、台風の統計が初めて行われました。

計算機がない時代、気象の各種統計は手作業で行っていましたので、平年値を求めるのは数年がかりの大変な作業でした。

このとき、台風の上陸と接近は、島を除く本州、四国、九州、北海道の4島に対して統一した基準で集計されました。

上陸については、そのままですが、接近については現在の定義「気象官署から30キロ以内に入った場合」とは違い、「地上における990ヘクトパスカルの等圧線が本州・四国・九州・北海道に接した台風」という定義でした(表)。

台風の上陸数や接近数の平年値を求めるようになったきっかけは2つありました。

一つは、長期予報を行うにあたって台風の統計資料が必要になってきたことです。

もう一つは、死者が5000人以上という大きな被害が発生した昭和34年(1959年)の伊勢湾台風以降、高潮被害が大問題となり、台風の上陸地点(湾の西側か東側か)に強い関心が集まったことです。

昭和40年代以降、一般向けの解説書でも台風上陸や台風襲来の記述が記載されますが、台風襲来には速報という面では問題がありました。

天気図を書いて等圧線を記入し、それで接近かどうかの判断をしていたのでは接近かどうかわかるのに時間がかかります。

第一、天気図に記入する等圧線は予報官によって多少異なりますので客観的ではありません。

そこで、台風のデータベースができた時に、全国の気象官署(気象台と測候所をあわせて約150か所)からの距離が300キロ以内に中心がきた時を「台風の接近」と定義されました。

気象官署の緯度・経度は決まっていますので、台風の緯度・経度が決まれば、計算機の負荷をあまりかけずに、台風までの位置が即時に決まります。

筆者が気象庁予報課時代、台風の緯度と気象官署の緯度の差から南北方向の距離を、台風の経度と気象官署の経度差から東西方向の距離を求め、これらを直角三角形の2辺として台風の中心の位置と気象官署の位置を計算するプロブラムを書いた経験があります。

球面関数を使って正確な距離を計算しなくても、台風の中心は空気の渦の中心なので、もともと厳密なものではないことから、これで十分と考えたからです。

このような経緯がある台風上陸と台風接近ですが、台風16号は、接近の可能性はほほ100パーセント、上陸の可能性も少なくありません。

最新の台風情報の入手に努め、十分に警戒してください。

タイトル画像、図1、図3の出典:ウェザーマップ提供。

図2の出典:気象庁ホームページ。

図4の出典:ウェザーマップ提供資料をもとに筆者作成。

表の出典:気象庁資料をもとに筆者作成。