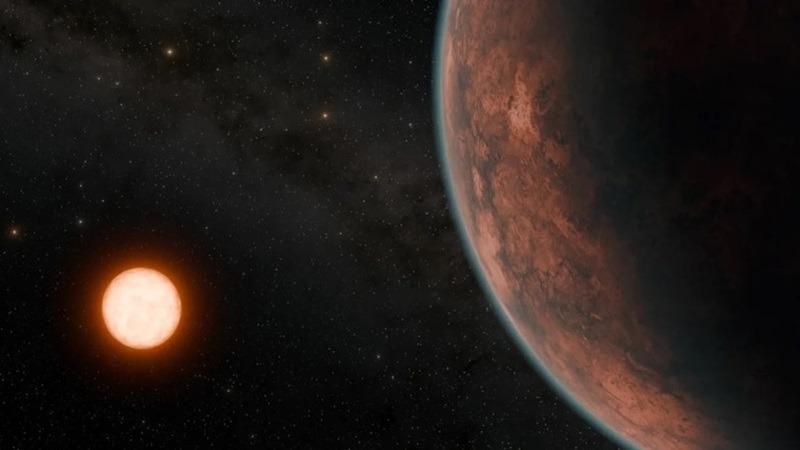

40光年先に居住可能な惑星を発見!?日英共同研究チームが発見したほぼ地球サイズの星「グリーゼ12b」

日本とイギリスの研究チームは、約40光年先に人類が居住可能な可能性のある系外惑星「グリーゼ12b」を発見しました。

本記事では、惑星の特徴や発見までの経緯、ハビタブルゾーンまで詳しく解説していきます。

300光年先に位置する"ほぼ地球"の惑星「Kepler-1649c」

■大きさは地球の0.958倍で「ほぼ地球」!?

今回発見された惑星「グリーゼ12b」は、地球からうお座方向に約40光年離れた距離に位置しています。大きさは地球の約0.958倍で、ほぼ地球と同程度です。

グリーゼ12bは地球と比べて中心星である赤色矮星「グリーゼ12」のすぐ近くを公転しており、約12.8日の周期です。つまり、1年が2週間弱ということですね。そんなに近いと惑星表面は非常に高温なのでは?と思うかもしれませんが、中心星自体が太陽の1/4程度の大きさであるため、受け取る太陽から受け取る放射エネルギーは地球の1.62倍程度です。大気の影響を考慮しない場合、表面の温度は約42度と考えられています。

惑星表面は水が液体でいられるハビタブルゾーンに位置していると考えられており、今まで発見された系外惑星の中で最も距離が近く、居住可能な見込みのある地球型惑星であるとのことです。

■生命が生息できるハビタブルゾーンとは?

地球外生命体を語る上で欠かせない「ハビタブルゾーン」について解説します。例えば、水星のように太陽の近くを回っている惑星は、温度が高くて水が全て蒸発してしまいます。一方、天王星などのように太陽から遠い天体は水が全て氷になってしまいます。地球は水が液体でいるために非常に絶妙な位置にいるんですね。実は生命にとって水が液体でいることは大変重要なことです。なぜかと言うと、海で色々な元素がかき混ぜられて生命が生まれたと考えられているからです。そのため、水が液体でいられるエリアをハビタブルゾーンと呼んでいるのです。

■惑星を発見したのはNASA宇宙望遠鏡「TESS」

今回の惑星を発見したのは、2018年に打ち上げられたNASAの宇宙望遠鏡「TESS」です。地球に似た系外惑星を見つけることを目的としていて、ケプラー宇宙望遠鏡と比べて350倍の空間を観測することができます。アンテナのようになっているカバーは、カメラに邪魔な光が入らないようにするためのフードです。

TESSをはじめ、複数の宇宙望遠鏡が系外惑星を発見し、2024年2月1日時点で5607個も確認されています。これらのことから、宇宙に存在するほとんどの恒星は惑星を持っていると考えらえれ、過去の定説は覆されたのです。

今後はジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡により惑星の大気を分析する予定とのことです。もし水分が発見されれば、生命の存在可能性も出てくるかもしれませんね。今後の系外惑星ニュースも大注目です!

【関連記事】