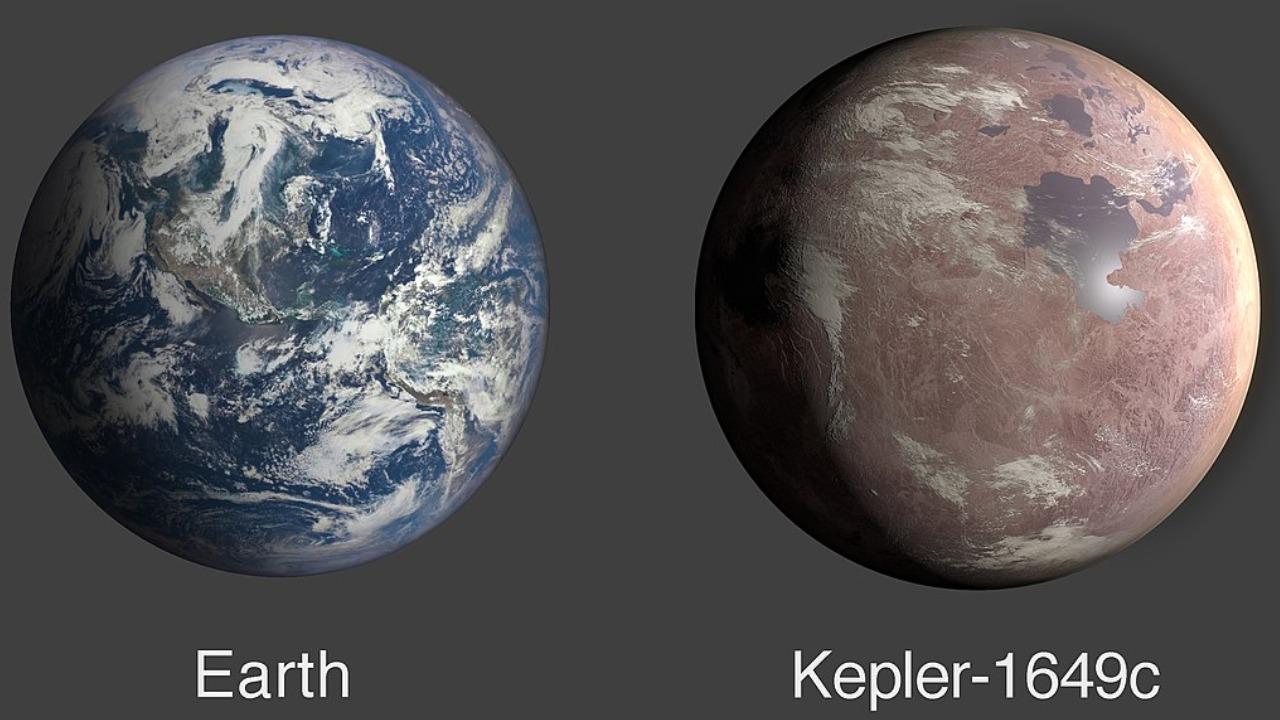

300光年先に位置する"ほぼ地球"の惑星「Kepler-1649c」地球外生命体の存在可能性に迫る

2020年に発見された”ほぼ地球”な惑星「Kepler-1649c」、本記事ではハビタブルゾーンに位置するこの系外惑星の特徴や、生命の存在可能性についても解説していきます。

97光年先に「水の惑星」を発見!?地球の2倍の大きさの惑星とは!?

■300光年先に発見された「地球にそっくり」な惑星

2020年にはケプラー宇宙望遠鏡のデータから、地球に非常に似ている系外惑星が発見されました。それははくちょう座の方向に約300光年離れた位置にある「Kepler-1649c」という岩石型の惑星です。なんと直径は地球の1.06倍で、表面に届く日光は75%と非常に地球に似ている惑星です。ここまで類似した系外惑星が発見されるのは非常に稀と言われています。公転周期は約20日で中心の星のすぐ近くを回っていますが、もちろんハビタブルゾーンに位置する惑星です。

■生命が生息できるハビタブルゾーンとは?

地球外生命体を語る上で欠かせない「ハビタブルゾーン」について解説します。例えば、水星のように太陽の近くを回っている惑星は、温度が高くて水が全て蒸発してしまいます。一方、天王星などのように太陽から遠い天体は水が全て氷になってしまいます。地球は水が液体でいるために非常に絶妙な位置にいるんですね。実は生命にとって水が液体でいることは大変重要なことです。なぜかと言うと、海で色々な元素がかき混ぜられて生命が生まれたと考えられているからです。そのため、水が液体でいられるエリアをハビタブルゾーンと呼んでいるのです。

■果たして地球生命体は生息しているのか?

そして、この系外惑星の近くにはもう一つの惑星が回っていることも発見されています。この二つの惑星の観測データから、公転周期が整数倍になる"軌道共鳴"という珍しい現象も発見されています。この現象は、実はもう一つ隠れている惑星が影響を与えているのでは、という可能性も示唆されています。

そして、この惑星の中心にある星は赤色矮星と言って、爆発現象であるフレアが起こっています。そのため、生命にとっては中々過酷な環境なんですね。もしかすると、フレアによる影響に耐性を持った生命体が生息することも考えられます。

第二の地球を見てみたい気もしますが、光の速度で約300年なので、人間が一生のうちに到達するには光速を超える必要があります。将来に人類の技術が発展し、いつかその惑星の表面を見てみたいですね。

【関連記事】