「取って配る」のではなく「取らず配らず手元に残す」という少子化対策もあるのではないだろうか?

岸田内閣が進める子ども子育て支援金制度に対しては、連日、国民から大きな批判が寄せられている。

しかし、筆者の知る限り、批判の矛先は、社会保険料への上乗せにあり、論者によっては、消費税や国債発行で財源を賄うべきとの声もある。つまり、岸田内閣の進める異次元の少子化対策には賛成であるが、財源の調達方法に問題があるとの立場の専門家が大多数だということだ。この社会保険料ではなく消費税を財源とすべきとの立場でも、結局、負担が増えるのは同じなので、負担を増やしてでも給付を増やすべきという政策が導かれる。これは、政府こそが国民よりも賢くお金を使うことができるので、国民からお金を取り上げてでも政府が使い道を決めるべきとの温情主義的・家父長主義的な政府万能哲学に基づく。

一方、財源が社会保険料だろうと消費税だろうと国債だろうと、現在あるいは将来の負担を増やして給付を増やすのはかえって少子化を加速するだけなので、異次元の少子化対策そのものに反対だという筆者のような少数派の立場では、給付も増やさず負担も増やさないという政策が導かれる。これは、国民の手元にお金を残して、国民に自由にお金を使わせるべきとの自由主義的な哲学に基づく。

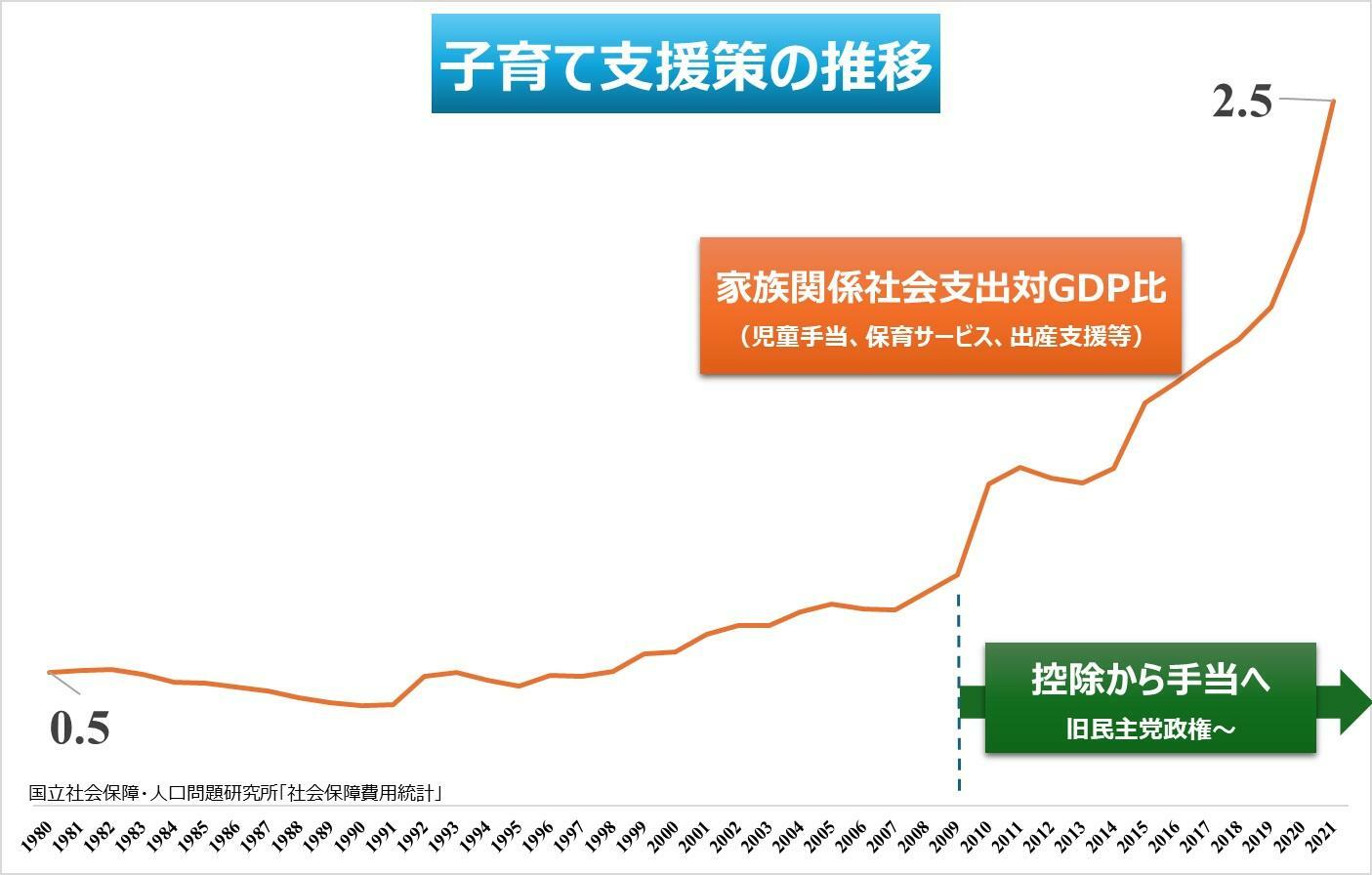

日本の少子化対策の歴史は、実質的に1995年のエンゼルプランに始まるが、エンゼルプラン以降、子育て支援策は拡充されてきた。

図1は、児童手当、保育サービス、出産支援等を含む家族関係社会支出の名目GDP比の推移を見たものだが、年を追うごとに支出規模は拡大していることが確認できる。特に、2009年の旧民主党政権以降、控除から手当てへの方針により、年少扶養控除が廃止され子ども手当(当時)へと変更された結果、旧民主党政権下で子育て支援策が突然充実したように見えるが、これは年少扶養控除が子ども手当に置き換わったためであり、錯覚に過ぎない。

この年少扶養控除の廃止から子ども手当・児童手当への転換は実は少子化対策上非常に重要な分岐点となっていて、要はそれまでの「取らないで手元に残す」政策から「取って配る」政策へと方針転換されたからだ。先に見たように、自由主義的な哲学から温情主義的・家父長主義的な哲学への少子化対策の哲学が180度転換してしまったことを意味している。

では、取って配る政策は少子化にどのような影響を与えたのだろうか?

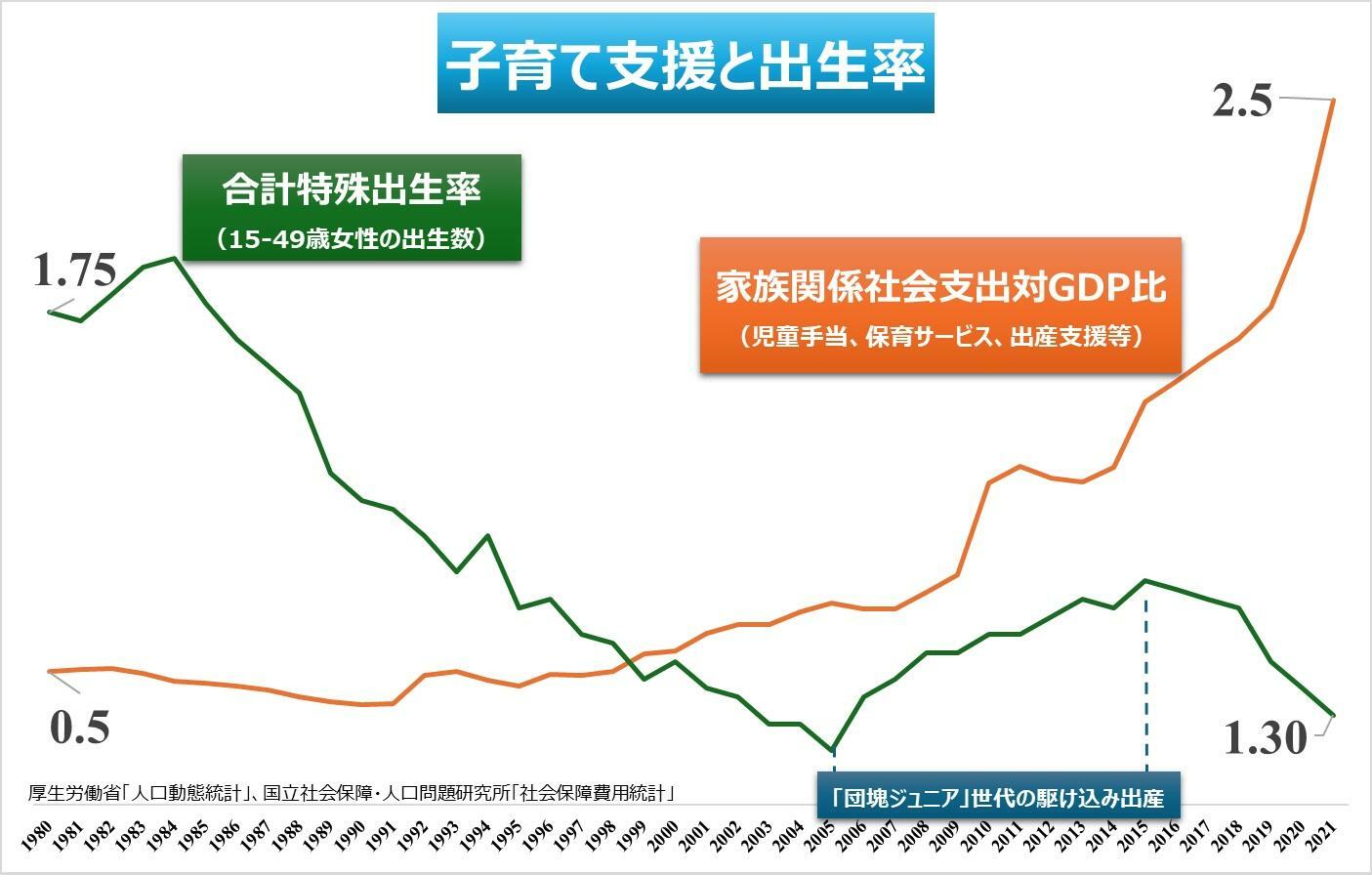

まず、子育て支援策と出生率の推移をみる。

子育て支援策が拡充されても、団塊ジュニア世代の駆け込み出産という特殊要因があった一時期を除いて、出生率は低下している。つまり、少子化対策は効果はなかった。

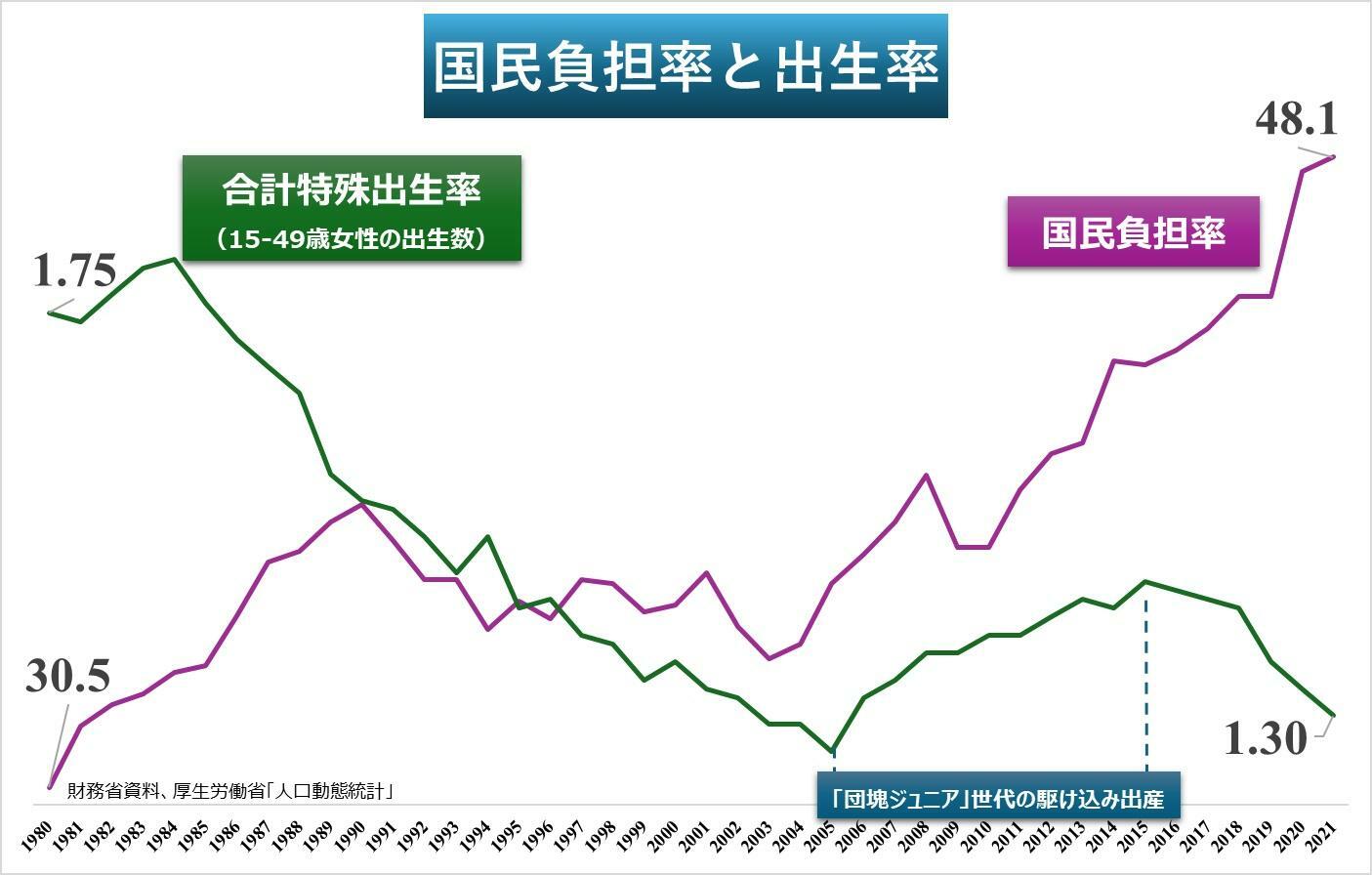

次に、負担が出生率に与える影響を見てみよう。配るためには負担を増やさなければならないわけだが、図3のように、国民の負担が増えたら少子化は進む。

これは子育て支援策に出生率を改善する効果があったとしても、負担増が出生率を低める。給付と負担、トータルで見れば、結果的に少子化が進んだのは間違いない。

つまり、子育て支援策を充実させても負担が増えれば出生率の低下は止まらないということだ。

ということは、結局出生率の低下に歯止めをかけられなかった「取って配る」(子育て支援策を充実させるために負担を増やす)の真逆である「取らず配らず手元に残す」(子育て支援策の充実は諦めるが、その代わりに負担を減らして手元に残るお金を増やす)という政策への転換が求められているのではないだろうか?

そもそも、高齢者の給付を維持したまま子育て世代等現役世代への給付を拡充していく全世代型社会保障の構築・整備を前提にすると、現役世代はもとより、残念ながら高齢者も無傷ではいられず、高齢者の負担も今後どんどん増えていくでしょう。

国民、特に若者の手元になるべく多くのお金を残して、そのお金の使い道を自由に任せれば、消費も喚起され、企業も投資を増やすならば、生産性も上がるだろうし、その結果、賃金も上がる。そうなれば、若者の生活基盤も安定し、回りまわって少子化対策にもなるのではないかと思いますが、いかがでしょうか?