兵庫県は東京都の1.5倍? 最低賃金をめぐる政府のおかしな審議の実態

7月28日、国の中央最低賃金審議会は2023年度の最低賃金の目安を示し、現状から41円引き上げ、全国加重平均で時給1002円とすることとした。また、今年から、地域間格差の是正を目的として、最低賃金の目安額を示す都道府県のランク区分について、現在のA~Dの4区分からA~Cの3区分に減らす。

国の目安に対し、地方審議会の答申では上乗せする動きも目立っており、18日には、最終的な加重平均は1004円となることがわかった。今回の最低賃金の引き上げは、額、上昇率ともに過去最大であり、インフレの加速によって生活困窮が広がる中で多くの関心を集めている。

だが、「大幅」に上昇する今回の引き上げも、貧困の是正という観点からは不十分だとの有力な研究結果も示されている。さらに、日本の最低賃金の検討の仕方は海外と比較して特殊であり、そこには重大な問題があるという。

そこで今回は、最低賃金と生計費の関係について全国的な調査を手掛けてきた静岡県立大学の中澤秀一氏に最新のデータを示していただきながら、日本の最低賃金制度の問題点について考えていく。

根拠となる数字が足りず、間違った数字を用いている

そもそも、最低賃金法第9条は、最低賃金を決定する際に考慮すべき三つの要素を以下のように規定している。

「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない」

つまり、地域の①一般的な労働者の生計費、②他の労働者の賃金(賃上げ率)、③事業所側の賃金支配能力の三つが指標となっている。①一般的な労働者の生計費は、生活保護が労働者の最低生活を保障する水準に定められるべきだとする原則からして、もっとも重要な要素であるといえよう。

法律がこのように制定されている以上、これらの指標にそって国と地方の審議会は最低賃金の引き上げを検討しているはずなのだが、中澤氏によれば、そこにはいくつもの問題が存在する。

第一に、もっとも重要であるはずの労働者の生計費について、実質的に考慮されていない上、「根拠となる数字も足りていない」という点だ。それどころか、政府が利用している統計資料は重大な問題をも含んでいるという。まずは、この点について見ていこう。

国の検討の過程が不透明

――実際に最低賃金の引き上げはどのように検討されているのでしょうか。

「賃金を決める要素は、法律にある3要素なのですが、具体的には、厚生労働省の「賃金改定状況調査」から把握できるその年の中小企業の賃上げ率をもっとも重視しています。要するに、労働者の生計費の部分については、検討される資料として、そもそもぜんぜん入っていないのです」。

――法律が定める三つの要素のうち、②地域の他の労働者の賃上げ部分ばかりが検討されているということですね。それでは労働者の最低生計費は無視されてしまいますから、労働者の生活保障はそもそも審議の対象にすらならないということになってしまいます。この点を政府はどう考えているのでしょうか。

「労働者の生計費が検討材料として入っていないということを、自民党の最賃議連(自民党最低賃金一元化推進議員連盟)に2019に呼ばれた時に指摘したのですが、厚労省の賃金課長は公的に出した標準生計費の資料があると明言しました。ここでいう最低生計費の資料とは、公務員の給与勧告を行う人事院が作成しているもので、各都道府県別にも資料として作成されているのですが、数字がばらばらでおかしいのです」

「以前、人事院の担当官に尋ねた時には、家計調査の「並数」(統計に現れる最頻値のこと)を積み重ねて標準生計費を作っている説明でしたが、どの統計から抽出しているのか、どうすれば再現できるのかなどは統計法上の守秘義務に該当するから答えられないといわれました。これでは元の統計から数値を再現(検証)できませんから、事実上の「ブラックボックス」になってしまっています。ところが、政府が使っている数字は明らかにでたらめです。事実上、労働者の生計費についてはまったく審議されていないといえます」

――具体的には、政府による標準生計費の試算にはどのような数値上の問題があるのでしょうか。

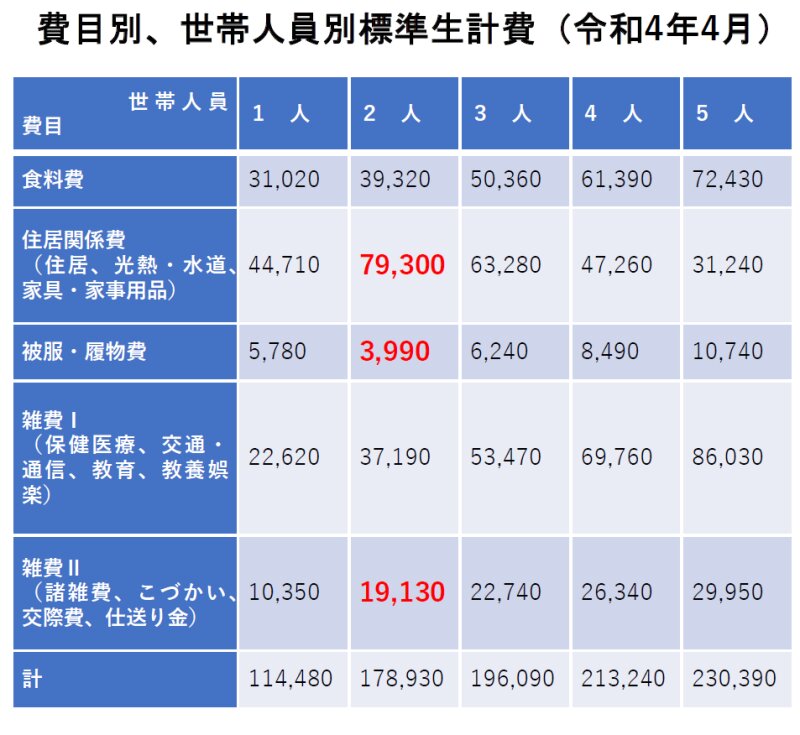

「図表1を見てください。住居関係費や被服・履物費の項目では、世帯人数が多くなると最低生活費が少なくなっています。住居関係費に関しては、ローンが完済されたなどの事情があるともいえるのかもしれませんが、光熱費も入っているわけですから、こんなに減るのは不自然です」

「また、年度によって数値が大幅に違ってくるという点にも問題があります。上の令和4年の図表と、下の平成28年の図表(図表2)を比べた時に、2人世帯の雑費が19000円と31100円と大幅にずれています。また、被服費も3900円と6550円となっており、年によって変化がありすぎます」

「さらに、47都道府県別の数値を比べてみると(図表3)、東京都ではなく兵庫県が一番高い。そのうえ、単身者の標準生計費が、最低の地域と最大の地域で2.6倍も違っていたりする。それだけの格差があるはずがないし、ぜんぜん整合性を感じることができない。専門家ではなくても、明らかにおかしいと思う数字なのに、なぜ誰も疑問を挟まないのか不思議です」

――なぜ、こうしたことが起こってくるのでしょうか?

「おそらく「並数」を出す際に、サンプル数が少ないために、外れ値(極端な数値)が出てしまっているものを、そのまま使っているのではないでしょうか。なお、統計技術上も、標準生計費の分析を平均ではなく、「並数」で行う合理的な根拠は示されてはいません」

「実際に、このデータの元になっている調査は、家計調査と全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)ですが、地方ごとに単身者の家計実態を分析しようとすると、サンプル数が極端に少ないケースも出てきてしまうようです。ある都道府県では、10か20くらいのサンプルで数値を出しているという話も聞いたことがあります。それだけ数が少なければ、モードの位置(並数=最頻値)が極端になってしまっても不思議ではありません」

――最低賃金が生活保障可能な水準であるかどうかは、日本社会の生存権や労働市場の在り方に重大な影響を与えます。それにもかかわらず、根拠となっている数値がこれほどいい加減だとは驚きました。最近では、2018年に裁量労働制をめぐり恣意的な統計を国会に政府が提出したことが社会的に批判されましたが、それと類似する大問題ではないでしょうか。

「最低賃金の審議において最低生計費がそもそも議論されておらず、これが日本の最低賃金が低すぎる要因であるということは、社会政策学を専門とする学会の中でも理解されつつあります。しかし、私は先の自民党最賃議連の場で、人事院の数値が信用できないという点を担当官庁の方に直接指摘したのですが、反論もありませんでした。彼らもおかしいものだと理解しているはずなのですが」

諸外国とみた日本の「異常」さ

使用されているデータの問題だけではなく、日本の最低賃金制度には、諸外国とみた時に特殊な点がいくつもある。

一つは、「通常の事業の賃金支払能力」が考慮要素として法律に明記されていることだ。これは日本の最低賃金制度が海外とは異なり、労働組合主導ではなく、政府・官僚主導で作られたという特殊な事情に由来する(『最低賃金1500円がつくる仕事と暮らし』所収小越洋之助論文 105頁参照)。この要素の存在は、最低賃金の決定において、労働者の生計費を軽視する重要な理由になっている。

とはいえ、「支払い能力」の条項は、中小企業の経営への配慮を目的としており、やむを得ないという向きもあるかもしれない。しかし、この点についても、賃金問題を専門とする小越洋之助氏(國學院大學名誉教授)が、2017年の論文において、経営支払い能力が中小企業の利益にもなっておらず、むしろ非正規雇用を活用する大企業の利益に合致していることを指摘している。

(賃金支払い能力の)「基準はそもそも生計費のように計測や算定が困難である。近年の低賃金のパート・アルバイトなどの人手不足で地元の小零細企業は人材確保上大手を上回る時給を払う例も少なくない。小零細企業のためというより大企業を有利にさせる規定に変化した可能性、という感すらある。やや古いが中小零細企業経営が経済環境に左右されるデータがある。そこでの経営上の障害は、何と言っても「販売不振・受注の減少」であり、「同業他社との競争」「人材不足」「原材料・仕入価格の高騰」「製品価格(販売価格)の下落」が続く。「人件費の増大」はさしたるウエイトではない。中小企業経営者はひたすら人件費削減を追求しているわけではない。むしろ優秀な人材の確保に期待している。経営上の障害の懸念には、「出荷額」「付加価値」を脅かす要因の方が大きい。この阻害要因を除去することこそが大事であり、最賃決定に「事業の支払い能力」をわざわざ規定する必要はない」

(なお、ここで言及されている調査とは、神奈川県中小企業団体中央会『神奈川県の 労働事情:平成 24 年度中小企業労働事情実態 調査報告書』である)

一方で、地域別最低賃金も日本に見られる特徴である。諸外国では大半が全国一律の最低賃金制度を設けている。しかも、日本の場合には、今回4区分から3区分へ変更されたとはいえ、区分間の格差は200円程度にまで及び非常に大きい。最近では日本の生産性の低迷や地域格差の原因は、この著しい最低賃金の地域格差にあるとの指摘も出されている。実際に、最低賃金が低い都道府県から高い都道府県への人口移動が観察されるのだ。

以上のように、日本の最低賃金制度は、労働者の生計費について厳密な検討を加えておらず、企業側の事情が考慮され、地域別に大きな格差がつけられるという点から、世界的に見ても特殊な状況に置かれており、その弊害が際立っていると考えることができる。

実際の生計費を調べる方法

ここからは、中澤氏が労働組合の協力を得て独自に行った「最低生計費調査」(調査主体:全国労働組合総連合会、監修:中澤秀一)の結果から明らかにされた労働者の生計費の実態を見ていくことにしよう。

参考:中澤秀一他『最低賃金1500円がつくる仕事と暮らし:「雇用崩壊」を乗り超える』

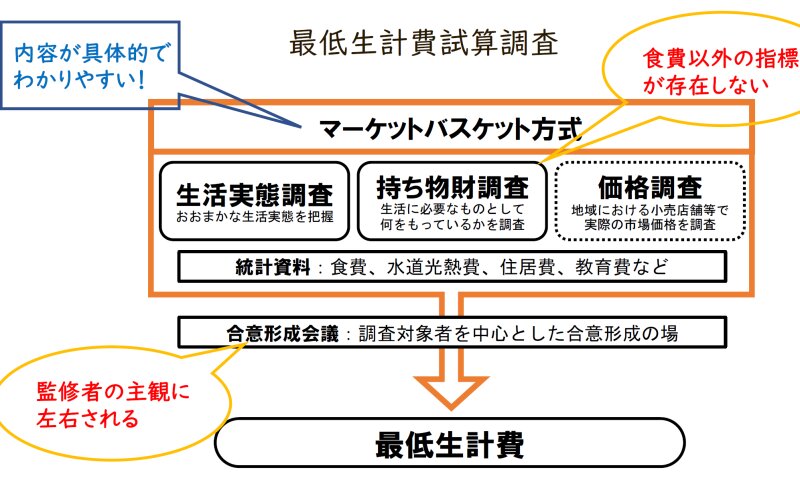

同調査では、必要な生活用品やサービスの量を一つひとつ積み上げていく「マーケット・バスケット方式」を採用している。この手法は、19世紀のイギリスで貧困調査を行ったラウントリーによって考案され、かつて日本の生活保護基準を定める際にも採用された。集計にあたっては、家電、家具用品、被服類などの「保有率7割以上の品目」について、「下から3割の人が保有する数」と実際の買い物先での価格調査に基づき費用を算定し、最低生計費を割り出している。

通常の生活において、どれだけの物品が必要とされていて(実際にどの程度の物品が保有されているのか)、それがどのくらいの価格で入手可能であるのかが明らかになれば、普通の暮らしを送るうえで必要な「最低生計費」が見えてくるというわけだ。ただし、そうした普通の暮らしの水準は、人々の主観によっても異なってくるだろう。そこで、最低限必要な物品やその量について、実際にその地域で暮らしている複数の労働者による検討も加えられている(合意形成会議)。

このように、中澤氏の調査は厳密に社会科学的な手法を用いて行われている。同調査は2010年より実施され、国の科学研究費の助成も受けて全国で実施されている。

そこで現れてくる「普通の暮らし」とは下記のようなものだ(東京都で、25歳の単身者の場合)。

- 25平方メートルのワンルームマンションに住み、家賃は55,000(共益費は1,000円)、職場(新宿)に電車で通勤していると想定。

- 冷蔵庫、炊飯器、洗濯機、掃除機などは、量販店で最低価格帯のものでそろえた。

- 1か月の食費は、男性=約44,000円、女性=約36,000円。朝晩は家でしっかりと食べ、昼食は、男性はコンビニなどでお弁当を買い(1食あたり500円)、女性は昼食代を節約するために月の半分は弁当を持参。そのほか、月に2~3回、同僚や友人と飲み会・ランチに行っている(1回当たりの費用は飲み会で3,000円、ランチで1,500円)。

- 衣服については、仕事着として男性は主にスーツ2着(約24,000円)を、女性はジャケット2着(約4,000円)を、それぞれ4年間着回しており、ワイシャツやブラウスは自分で洗濯してアイロンがけして着用。

- 休日は家で休養していることが多い。帰省なども含めて旅行の費用は年9万円。月に4回は、恋人や友人と遊んだり、映画・ショッピングに行ったりして、オフを楽しんでいる(1回あたり2,000円を使い、月に8,000円)。

同調査では、このような実態分析を積み重ね、「最低生計費」を地域や年齢、性別ごとに明らかにしているのである。

日本の「最低生計費」はどうなっているか?

同調査の結果明らかになった、25歳単身者の関東圏の生計費は下記のとおりである。ここから見える特徴を整理していこう。

まず、どの地域でも、最低賃金が1000円を超えても生活できる水準ではないことがわかる。25歳の若者が普通に一人暮らしをするためには月額24~26万円(税・社会保険料込)が必要であり、これを時給に換算すると、月173.8労働時間換算では1400~1500円ほど、月150労働時間換算では、1600~1700円ほどになる(なお、月173時間の労働時間で計算する場合、祝日の休暇などが考慮されないかなり厳しい条件設定となる)。

また、地域間で最低生活費にほとんど差がないこともわかる。この点は多くの読者にとって意外かもしれないが、インフラ格差による自動車の保有が必須である点などが大きく影響している。それにもかかわらず「Aランク」の地域と「Dランク」の最賃格差はこの15年間で2倍になり、現状では219 円に達している。

さらに、中澤氏によれば、子育て世代の生計費は、30代夫婦+子ども2人世帯を想定すると、年間550~600万円であり、これを維持する最低賃金は下式の通り、1500円程度が必要となる。今日、重大な政策課題となっている少子化対策を実現するためには、諸外国並みの時給1500円の最低賃金が必須なのである。

1500円×1800時間=270万円

270万円×2人=540万円

そして、この数値は、近年のインフレ情勢の中で上昇し続けている点も付け加えておかなければならない。上記の数値は2020年に調査が実施されたものであるが、2022年10月に新たに調査が実施された茨城県の調査結果では、【男性179,910→189,297円 → 女性178,147→185,919円】へと増加していたのである。主な増加費目は食費や光熱費であった。

おわりに

最後に、上記の制度やデータを踏まえ、今後日本の最低賃金制度がどうあるべきなのかを中澤氏に聞いた。

「今回、はじめて3ランク制となったことはそれなりに地域間格差を問題視してのことだとは思いますが、結局地域差をつけ続けることはかわりません。狭い国土で、生計費も変わらない日本では、全国一律にすべきだということが調査結果からも明らかになっています

次に、加重平均1000円が達成されたとはいえ、ワーキングプアは時給1000円ではとても普通の暮らしはできないということが調査から明らかになっています。欧米並みの1500円にできるだけ短期間に引き上げていく必要があります。家族形成も時給1500円ではじめて見えてきます。少子化対策の観点からも、速やかに1500円に引き上げていくことが重要です。以上の二点が今後の議論では課題になってきます」

世界的なインフレが持続する中で、最低賃金の引き上げは今後も論争の的になりつづけるだろう。今回のインタビューからは、最低賃金の引き上げを制度面・データ面でより客観的にとらえ、その目的に整合した制度にしていく方向で議論を深めることが必要であることが見えてきた。