太平洋戦争の開戦 ハワイ真珠湾だけでなくマレー半島でも気象予報を利用して同時に攻撃

閣議決定

昭和16年(1941年)7月20日の閣議において、陸海軍大臣の中央気象台長に対する軍事関係の指揮、中央気象台長の朝鮮・台湾各総督府気象台長、関東気象台長、樺太庁気象台長及び南洋庁気象台長に対する一部指揮が決まっています。

これによって、昭和初期からギクシャクしていた気象台と陸海軍の関係が協力体制に入っています。

戦争遂行のための気象判断は、高度の技術と経験を必要としたため、陸海軍ともに、気象台の技術者を活用していました。

それだけでは足りず、陸軍は自ら多くの気象技術者の育成をはじめました。

昭和16年(1941年)12月の時点では、藤原咲平中央気象台長が大本営陸軍部に嘱託として入り、西村伝三台湾総督府気象台長が仏印(フランス領インドシナ)の第25軍司令部に入り、10月上旬にサイゴンに派遣されています。

そして、11月20日、藤原咲平中央気象台長と西村伝三台湾総督府気象台長、陸軍の日下部文雄技術少佐に対し、開戦日に関する長期予報が特命されています。

藤原咲平中央気象台長がハワイ周辺を含む全般の長期予報、西村伝三台湾総督府気象台長と陸軍の日下部文雄技術少佐はマレー半島を含む東南アジアの長期予報でした。

真珠湾攻撃

昭和16年(1941年)12月1日の御前会議においてアメリカ・イギリス等との開戦聖断があり、開戦が決まっています。

海軍がハワイ真珠湾のアメリカ艦隊を攻撃し、同時に陸軍がマレー半島を植民地支配していたイギリス軍に攻撃する計画でしたが、どちらも作戦遂行上、気象が重要な決定要素でした。

ともに、作戦遂行が可能な日として決まったのが12月8日で、戦闘部隊への連絡は12月2日に「ヒノデはヤマガタ」と打電されました。

「ヒノデ」は開戦日、「ヤマガタ」は数字の8を示す暗号です。

そして、昭和16年(1941年)12月8日未明、日本の連合艦隊がハワイの真珠湾を奇襲し、太平洋戦争が始まっています。

この真珠湾攻撃の立案は、日本が持っているアメリカを凌ぐ太平洋に関する気象・海象知識が使われました。

神戸にあった海洋気象台(現在の神戸地方気象台)が、大正12年(1923年)1月1日から、世界初の広域天気図をつくっています。

これは、船舶が日本の港についてから海上気象報告を受け取って作成しますので、1枚の天気図を作るのに半年以上かかるものでしたが、この苦労して作った18年分の太平洋における気象・観測データを使って作戦を立てることができました。

これに対し、アメリカは、短期間のしかも狭い範囲の資料しかありませんでした。

北緯40度付近の北太平洋の12月は、強い西風が吹く「吠える海」です。

暴風が常に吹き荒れて波が高く、貨客船などの一般船舶が全く通りませんが、頑丈に作られている軍艦は、何とか航海できる荒れかたです。

北緯50度近くなると、もっと大荒れとなり、「狂う海」、「叫ぶ海」となりますので、軍艦の集団が無事に通過できる保証はありません。

そこで、連合艦隊が集結していた千島列島からハワイの北方海上まで、アメリカ側に艦隊が発見される可能性はほとんどなく、かつ、艦隊が無事に航行できるギリギリの荒れかたである、北緯43度という「吠える海」を東進しました。

昭和16年(1941年)11月26日に千島列島の択捉島・単冠湾を出発した空母「赤城」を旗艦とし、「加賀」、「飛龍」、「蒼龍」、「翔鶴」、「瑞鶴」という計6隻の空母から編成されている第1航空艦隊(司令官:南雲忠一中将)は、12月1日に日付変更線を越えています。

そして、そのまま「吠える海」を東進して、アメリカに気づかれることなく、ハワイの北の海域まで到達しています。

空母「赤城」の観測

気象庁には、膨大な船舶による気象観測の記録が残されていますが、その中に空母「赤城」などの軍艦で行った気象観測の記録も残されています。

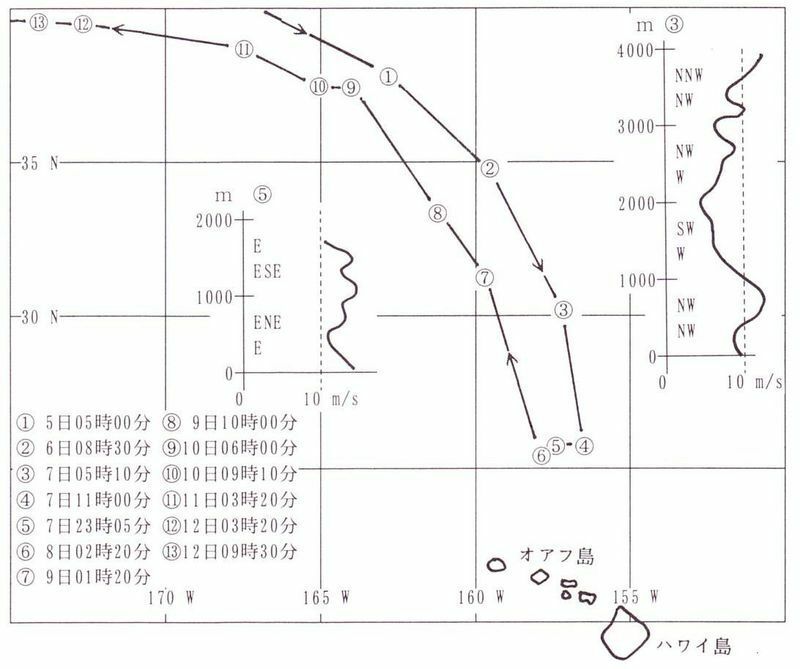

空母「赤城」の昭和16年(1941年)12月分の海と空の観測記録を見ると、北緯43度線に沿って日付変更線を越えて東へ進み、5日からは図1のような高層気象観測をしながらハワイ諸島に向かっています。

図1の時刻は日本時間ですが、19時間30分を引くとハワイ時間になります。

空母「赤城」の観測結果によると、北緯30度以北では、2,000メートル付近まで西よりの風が吹いていますが、北緯25度付近の攻撃隊を発進させた海域では、発進の半日前、直前、直後の3回の観測とも、2,000メートルまで、毎秒10メートル以上の東風が吹いています。

つまり、偏東風が吹いている緯度まで南下してから攻撃機を発進させたのです。

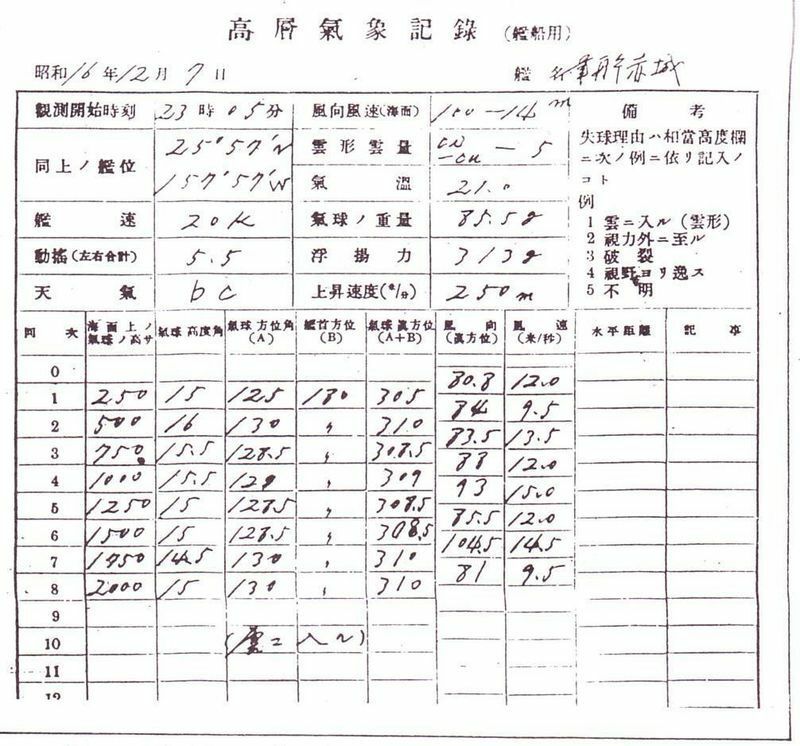

真珠湾攻撃時の空母「赤城」では、通常使う風船よりやや大きめの85.5グラムの風船を用い、通常の上昇速度よりやや早い1分間に250メートルという上昇速度になるように水素をつめています。早く観測を終えるための工夫と思います。

そして、この方法で観測ができるのは気球が見えなくなるまで(雲に入るまで)です。

12月7日23時05分の空母「赤城」の高層気象観測では、高さが2キロメートルまで観測したあとに雲の中に入り、観測は終わっています(図2)。

気球に発信機をつけ、観測データを無線で得るという、現在使われているラジオゾンデという新しい技術を、日本は持っていました。

この新しい方法なら、雲があっても高いところまで観測が可能ですが、アメリカに日本の連合艦隊の所在を知られてしまう可能性があり、あえて新しい技術は使わなかったと思います。

平成11年(1999年)にNHK番組「戦争と気象・真珠湾」に取材協力をしたことがありましたが、このとき、NHKでは真珠湾攻撃に参加した空母「赤城」の乗組員をさがしだしています。

真珠湾攻撃の58年後ですから、80歳以上でしょうか、その人が次の証言をしています。

「風船をあげているので、不思議に思って何をしているのかと聞いたら、上空の風を測っていると言っていた。」

よほど印象に残ったできごとだったのではないかと思います。

マレー半島の気象

ハワイ周辺はアメリカが長年にわたって気象観測を行い、天気予報も行っていますので知見の積み重ねがあり、長期間の予報も比較的簡単でした。

しかし、マレー半島周辺は観測データも少なく、長期間の予報として使えたのは、急遽集めた資料から得た次のような原則でした。

マレー半島の気象

●マレー半島東岸からフィリピンにかけての悪天の主な要因は、大陸の高気圧より吹き出す寒気の突入であるので、大陸高気圧の消長はマレー半島からフィリピンの気象と直接密接なる関係がある。

●大陸高気圧の消長は12月上旬には概ね規則正しい変動をするが、12月中旬以降は変動が不規則になるので、周期を発見して予報に利用できる。

●ハノイにおいて気圧が一番高くなった時にマレー半島で雨天、最低の時には一般に晴天。

●ハノイにける気圧変化は、12月中旬までは概ね4~5日、あるいはこの倍の10日。

●ハノイとツーラン、サイゴンの間の気圧差と季節風の強度には相関がある。

●毎年11月末頃に台風の発生があるが、パラオで気圧が比較的急に下がるときは台風発生を暗示している。

サイゴンの第25軍令部では、11月25日以降、毎日予報を行っていましたが、12月1日の長期予報が最後でした。

開戦日が決まり、目的を達したための終了です。

その12月1日の予報(作成は西村伝三台湾総督府気象台長と日下部技術少佐の共同作業)は、次のようなものでした。

マレー東岸北部:

4、5日 北東の風7メートル、曇午後にわか雨、飛行困難

6、7日 北東の風5メートル、曇時々晴れ、飛行適

8日 北東の風10メートル、曇午後にわか雨、午後飛行不適

9、10日 北東の風強まり降雨、飛行不適

ルソン島西部:

4~8日 東の風5メートル、晴れ、飛行適

ルソン島北部:

4~7日 南東の風5メートル、晴れ時々曇り、飛行適

8日 北東の風8メートル、曇、午後にわか雨、午後飛行不適

台風は12月10日頃までルソン島及びマレー半島に襲来する兆候なし

この予報は、「天候の関係より勘案すれば、7日が一番良いが、8日でも可」ということを意味している予報です。

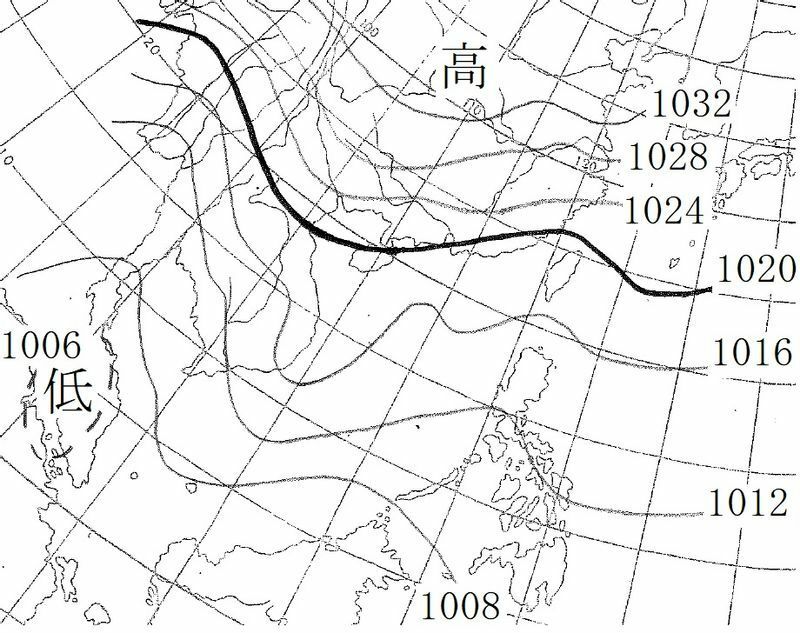

予報通りのマレー半島周辺の天気

昭和1よ6年(1941年)12月2~6日の中国南部からインドシナ半島にかけては、優勢な高気圧が張り出してきたために悪天候となっています(図3)。

予報通りの悪天候でしたが、開戦日までに航空機を目的地に移動させようとするあせりから、開戦前の無理した悪天候中の飛行などで44機を失っています。

12月8日の天気は、予報された通りの推移でした。

「8日0時、マレーの上陸地点付近は晴れ、上陸援護の飛行は可能」との予報も的中しています。

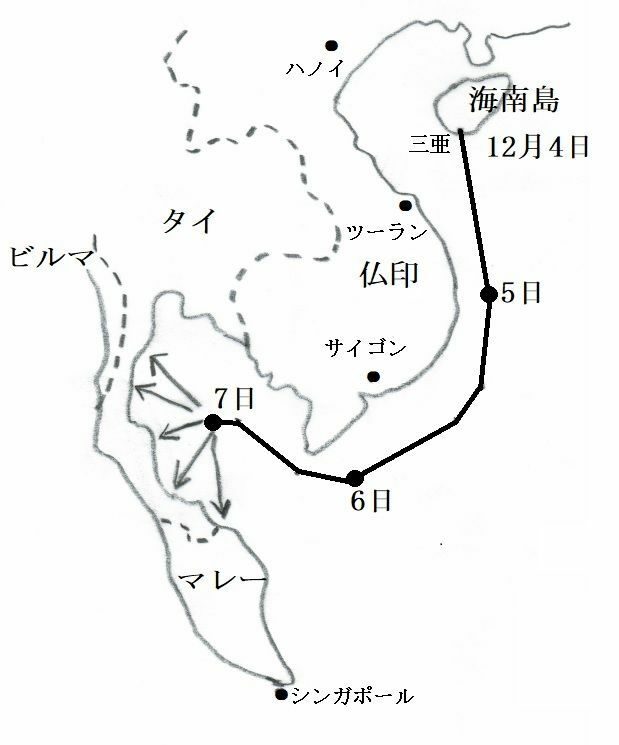

南島の三亜を12月4日に出発し、7日に分岐点に達していた第25軍の第一次上陸部隊は、分散して予定通りの上陸作戦が、航空機の十分な援護のもとで行われました(図4)。

そして、8日夕刻襲来した局地的なにわか雨によって飛行場がぬかるみ、多くの飛行機が発進できなくなって上空からの支援は困難になった、というのもほぼ予報通りでした。

戦争と気象には密接な関係があるため、戦争が始まると気象情報が一般向けに発表されなくなります。

いつでも、どこでも、気象情報が入手できるのは、平和な証です。

図1、図2の出典:饒村曜(平成9年(1997年))、空母「赤城」の高層気象観測、雑誌「気象」、日本気象協会。

図3,図4の出典:「中川勇編著(昭和61年(1986年))、陸軍気象史、陸軍気象史刊行会」をもとに筆者作成。