内面化された忖度で守られる弱き権力者たち――「アートと『検閲』」 飯山由貴×イ・ラン×FUNI(上)

「アートと『検閲』――歴史の否定・権力への忖度とどう向き合うか」と題した上映・トークイベント(日本映画大学ハン・トンヒョン「映画で学ぶ歴史と社会4〈ネイションとエスニシティ〉」特別公開授業/大阪公立大学明戸隆浩研究室ジョイント企画)が3月4日、神奈川県川崎市の日本映画大学白山キャンパスで行われた。イベントでは昨秋、東京都人権部による事実上の検閲により東京都人権プラザでの上映が許可されなかったアーティスト、飯山由貴の《In-Mates》(2021年制作)を上映し、作家の飯山本人および本作に登場する在日コリアンでラッパー・詩人のFUNI、また同じ頃、出演予定だった国家的な行事で自作曲が問題視され、公演直前に演出担当者とともに降板させられた韓国のアーティスト、イ・ラン(オンライン参加)の3人によるトークが行われた。トーク内容を上下2回にわけて紹介する(今回は上。下はこちら)。なお当日の司会および構成・執筆はハン・トンヒョン(日本映画大学准教授)。

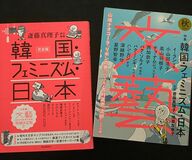

100年前の「身世打令」をラップで表現

イ・ラン:飯山さんは普段どういう作品を作っていらっしゃるのでしょうか。また《In-Mates》を見て、なぜラッパーを起用しようと思ったのかについて、ぜひ聞いてみたいなと思いました。

飯山:私は普段、現代美術の作家として活動していまして。映像作品を作るんですけど、美術館とか芸術祭とかで主に発表しています。インスタレーションっていうんですかね、映像を映画として見せる作品もあるんですけど、主には映像と他の資料など、いろんな要素を交えながら展示をしています。

10年ほど活動しているんですけど、自分の妹が統合失調症っていう病気で、幻聴とか幻覚を見る人だったんですね。で、彼女の経験を家族で再現するっていう作品を作ったことがきっかけで、《In-Mates》でも取りあげている王子脳病院という、戦前の東京にあった精神病院の資料に出合いました。

王子脳病院に朝鮮人の患者さんたちがいたっていうことは、2014年ぐらいからわかっていたんですけど、その後研究が進んで、2017~2018年ぐらいに患者Aさん、Bさんの存在と具体的なお話、どういうふうなやり取りを2人がしていたのかっていうのもわかってきて。これは何かちょっと、すごくきつい話だけれども、すごく興味深い話で。研究者の人が論文にするだけではもったいないんじゃないかなっていうふうに思っていました。

その後、たまたまなんですけど、京都の東九条地域という在日コリアンの人たちの集住地域で作品を作ったんですね。そのときにそこで出会った方に、こういう資料があって、でも患者さんたちがどういう歌を歌ってたかわかんないんですって話をしたら、それって決まった歌じゃなくて、身世打令(シンセタリョン)っていう、朝鮮半島の身の上語りみたいな、そういう歌だったんじゃないのって言われました。これを聞いてぜひ作品にしたいしできそうだなと思ったと同時に、東九条で高校生の人たちが夜の教会の駐車場でラップをしている様子を見たりしていて、何かその身世打令っていう身の上語りの言葉とか歌っていうものとラップっていうものが結びつき、FUNIさんに出会い、ラッパーの起用にいたったという経緯です。

イ・ラン:あとFUNIさんが主に歌っていた、ロケをしていたあのトンネルという空間を選んだ理由が気になりました。

FUNI:あれは、私の地元の川崎南部にある海底トンネルでして。川崎に住んでいる人たちも知らないようなトンネルです。どこにつながってるかっていうと、東扇島という日雇い労働者のメッカの埋め立て地がありまして、そこへとつながる海底トンネルなのですが、あそこを使うのは外国人労働者だったり、日雇いの労働者の人たちだけなので、100年前の労働者として日本にやって来た人たちに思いをはせるにはいいのかなと思って選びました。

イ・ラン:そうなんですね。納得しました。

飯山:イ・ランさんの歌というか、映像も何かひとつの作品のように私には見えるんですけど。手の振りというんですか、イ・ランさんの映像、MVっていつも何か手の振りがすごく独特だなと思っているのですが、あれは韓国の手話なんですか。それともまた違うものなんでしょうか。それはずっと気になってました。

イ・ラン:『神さまごっこ』のMVですか。

飯山:も、そうなんですけど。いくつかのMVを見て、歌だけでなく体で何かを伝えようとしてるような演出をいつもしているなって思うときがあるんです。そこが気になっています。

イ・ラン:『イムジン河』のMVの場合は手話ですね。『神さまごっこ』の場合は、働く人たちの動作から振付を作り出す作業をしました。私がインタビューをした労働者たちの手の動作をつなぎ合わせて、手で行う振付を作りました。たとえばデスクワークにしても、座って頭だけを使う仕事のようでも実際は全身を使う運動だから。全身を使って何か表現をすることが好きで、興味を持っています。

飯山:『オオカミが現れた』にも、そういう体を動かす役割の人がいたなと思って。いつもそういう人が現れるのがすごく、イ・ランさんがそれを再現しているっていうのがわかった気がします。

「強さはどこから?」「人に上下はない」

FUNI:イ・ランさんの作品を行政安全部からやめてくれっていうふうに言われたときに、「いや、差し替えるつもりないです」って強く言われたと思うんですけど。まわりには「何で?やったらいいじゃん」って言う人もいたと思うんです。自分だったら「わかりました」って言って、怒られるなら替えますって思っちゃうと思うんですけど。国に対して上も下もなく、自分をここにいないっていうことにさせることについて「おかしい」っていう意思を示された、その強さってどこから来てるのかなって。いやだって、「私もこの国家の一員だから、それは認めてよ」って言えるその強さって、どういった出会いとか、何でそんな強く言えるようになったのかってことをすごく知りたいです。

イ・ラン:それがどこから来たのかは正直わかりませんが、小さい頃からあまり上とか下とかは考えないように努力してきました。なぜなら、人間はただ人間だから。最近はそうでもないんですけど、10代、20代のなかば頃までは、会う人会う人に対して呼び捨てで、敬語を使わず、だれとでも手をつないでスキンシップをするっていう、何か、ひとりでそんな運動のようなことをしていた時期もありました。かつてはそんな感じだったので、たとえば1対1の恋愛関係を重視する恋人は怒ったり、周囲に変わり者だと思われて仕事相手として避けられるとか、そういうデメリットもあったりしたので、最近はちょっと社会的な人間に見えるようになろうと努力しているところです。

とはいえ階級的にも、そうじゃなくても、とにかく上下はないという考えには基本的に変わりはないし、年齢とか何かにかかわらず人間と人間だと考えているので、実際あの記念式典にももし大統領が来ていたら、貴賓席に大統領夫妻と私が一緒に並んだら、むしろ楽しい会話ができたのではないかなと思っています。

FUNI:自分としては「東京都ふざけんな」みたいなことを最初っからは思えなくて。確かに僕の表現、厳しかったかもしんないな、と思ってしまったところがあって。で、その根底にやっぱり、日本で生まれた外国人だからそういうことが言われちゃうのかなっていう、その自己肯定感の低さみたいなものがすごく根底にある気がしていて。今までひとりで作品を作っていたんですけど、今回、飯山さんに声をかけてもらって「いいんですか」って感じでやらせてもらって。問題になったときも、「いや、僕がいけなかったかもしれないですね」みたいな気持ちに対して、「いや、そんなことないです」ってまわりの人たちが言ってくれたんで、そうなのかもしれないって、今思っているんですけれども。

イ・ランさんとカン・サンウ監督との関係も、すごくいいなというか。イ・ランがいなかったらこれできない、みたいな、イ・ランさんありきでこの企画を考えてみたんだっていうこととか、行政安全部に圧力をかけられた財団が忖度してこういう事態になったときもすごく監督がサポートしてくれたっていうか、おかしいよねみたいな感じで一緒にたたかう人になってくれてるなとか、記事から感じたんですけど。監督との感じはどうなのか、聞いてみたいなと思いました。

イ・ラン:今回、出演依頼を受けたことをきっかけにカン・サンウ監督のことを初めて知りました。依頼を受けた後に、作品を見て、会って話もしたという経緯です。実際に会ってみて、監督の作業スタイルや人とのコミュニケーションの方法がとても繊細だなという印象を受けたし、実際に2人で記念式典の準備をし、とくに状況が変化していくなかで意思疎通をしながら感じたことは、誰かが誰かをサポートするという関係ではなく2人ともすごく強い人だということです。

ただ、強いというふうに表現していいのかわかりませんが、いずれにせよ私たちは2人ともひとりの個人で、さっき言ったように人間には上下がないと考えていますが、実際にはこの社会には階級というのは明確に存在していて、権力を持っている人と持っていない人というのが存在しているので、私もとても怖かった。だから実は、今回の出来事を公論化するかどうかとても長い時間2人でたくさん話し合って、当初は公論化しないことにいったん決めていました。そこから、何かはっきりした理由があってやりましょうとなったわけではなく、引き続き考えていくなかで、私の場合は、私の価値観が、誰かに殺されようが車にひかれようが人はいつかは一度死ぬので、だとしたら、悔しさを残したままでいるのはよくないという、そんな気持ちでした。

掘り起こした言葉を消された耐えがたさ

飯山: FUNIさんが、この表現が強すぎたかなって言っている部分は、たぶん「俺は日本人だから朝鮮人を殺すとか、俺は朝鮮人だから殺してくれ」っていう一連の流れだと思うんですけど、そこはでも、FUNIさんひとりから出てきた表現ではなくて、取材をした診療録のなかにそういう記述があるんですね。患者さんの言葉として「朝鮮人は皆殺しにする」っていうことが実際に書かれていて。何でこの人は、自分も朝鮮人なのにそこまで思うにいたったのかっていうところが、結構この作品のとても大きな難しいところで。そこを、作品にしていくうえで無視することはできなくて、ああいうふうになったんですけども。

だから、表現としては強いけれども、私たちは作品のなかで、本当だったら歴史とかに残らなかったひとりの人の言葉に出合って、それを作品で取りあげた。で、それが再びなかったことにされる、無視されるっていうのは本当にショックなことで。しかも、今回の一番大きな理由は権力者への忖度ですよね。小池都知事への忖度ありきで。だから、そういう強い表現があるとか刺激的な表現だからとかじゃなくて、この作品のなかで、ただ関東大震災で朝鮮人虐殺があったっていうその事実に触れてるところが、たぶん東京都の職員の人は一番嫌だった。

この作品を東京都として上映したくない理由がそこだと思うので、あるひとりの権力者の姿勢に忖度する、そのかたちで100年前の人の言葉がまたなくなっていく、なかったことにされるっていうのは本当に耐え難いことだったので。私たちの場合は検閲が2回目だったっていうのもあって、東京都との場合は結構、もう私はここで声をあげなかったらどうする、みたいな感じで、わーっとやっていったっていうところがあります。

イ・ラン:私の場合は実際には大統領が来るか来ないかも決まっていないのに、もし来たら、大統領の「心気」を不便にすることをすべきではないという意味で、「心気警護」という言葉を使うんです。

ハン:要は気持ちを警護するっていうか、こういう言葉があるらしくて。来るか来ないかもわからない大統領の、そのお気持ちを。だから忖度とかに近いと思うんですけど、お気持ちを察して先に守るみたいな意味ですよね。

イ・ラン:その心気警護という言葉を、新聞記事で調べてみたんですけど、全斗煥政権の頃に、大統領の心が安らかでこそ国政が上手くいくから、心気まで警護しようということで作られた言葉だそうです。でも、もしどんな歌だとしてもその1曲の歌も聴く気力のない大統領なのだったら、あまりにも気力がないし、弱々しいじゃないですか(笑)。それで大丈夫なのかっていうか、検閲によって守られている人たちって弱いんだなって思わざるをえませんでした。韓国も東京も同様に。

FUNI:今回、飯山さんの《In-Mates》のことに関しても、イ・ランさんのことに関しても、対応した人たちがちょっとおばかじゃないですか。メールでちゃんと残してくれてるっていうか、忖度の部分を。ばかなんで、僕らこうやって、ある意味しゃべれるようになったんですけど。これを使っても今、上の人たちはまったくノーレスポンスっていうか、まったく反応してくれてない状態だと思うんですけど。

今たぶん、イ・ランさんとカン監督のほうは弁護士を使って行政安全部とやり取りをするっていうことだったり、飯山さんも個人でっていうよりはアートのユニオン、組合で、個人ではなくっていうかたちでやっていくことになると思うんですけども、本当にどうやったら反応をもらえるとこまで実際に持っていけるのかなって、その辺、どうお考えかなと思って。

飯山:ちょっと補足しとくと、私たちの場合は、イ・ランさんの事件の場合の財団にあたる人権プラザの専門員の人たちの気持ちというか正義感があったから、東京都のメールが私の手もとに来たっていうところはあるんですね。だから、東京都の人と直接やり取りをしていたのは、その専門員の人たちなんですよ。事情を一番知っているのも専門員の人たちで。その人権部のやばさ、パワハラを一番見ているのが専門員の人たちで。その人たちがやられたことを私は客観的に聞いて、それはひどいとか、ないとか、これはちょっと表にどこまで出していいですか、みたいな相談をしながら、今まで表に出してきているんですけど。

そこで組合としてだったら、人権プラザの人たちに、彼ら彼女らの雇用を守りながら、人権部ってここまでやばいんです、ひどいんですっていう事情を言ってもらえるかなってところがあって。なので、組合として何か連携しながら圧力、プレッシャーをかけていけないかと、今、相談しているところです。

都民や市民よりたったひとりのトップ

イ・ラン:私たちの事件では、釜馬財団の一番末端の職員の方がメールを送る担当になっていたので、私とカン監督が公論化を決めるプロセスで、その方が一番被害を受けるかもしれないと憂慮せざるをえませんでした。私たちは何か意見を伝えるとき、カン監督が知っている財団の上のほうの人たちにも必ず送るようにしたのに、返信はいつも末端の方からだけ来るので、もしこの事件によって誰かが責任を取らされることになったら、実際にメールを送っていたその方だけが解雇されることになるだろうと。

私と監督がずっと気になっていたのは、とても弱々しくてむしろ恐怖に震えている、私の歌を聞いたらダメ、聞いたら「心気」を損なうという上のほうの人たちと、どうすれば意思の疎通ができて、どうすれば私たちに回答してくれるのかを、本当に悩んでいたし、今も悩んでいます。私たちのスタンスは、「私たちは対話をする準備ができています。いつでも」。これをつねに発信し続け、待っているにもかかわらず、一切応答がないという状態です。

飯山:応答がないの、似ていますね。

FUNI:まったく似ていますね。

飯山:私たちも事件を表沙汰にする前から、やはり人権部は人権プラザにすべての責任を負わせたいので、何かいろんなことを人権プラザから言わせたり、何かその、謎の怪文書みたいなの、発信者不明の謎の文書が送られてきたりしてたんですけど。でも、それ全部言ってるのは人権部だってこっちはわかっているので。人権部の人たちと意見交換させてくださいってずっと言っても無視されてきて。やっと最近、3月1日ですね。要望書の提出と書面手渡しの段階で、やっと公式に人と人として会うことができましたが。

FUNI:受け取ってる東京都人権部の人の顔、死んでませんでしたか? めちゃくちゃめんどくせえなって思っているのは、こっちにも伝わっていて。でも、じゃ、誰がいったいいけないんだっていったときに、わからないっていうか。そこがすごく難しいなっていうかですね、2つが対立してるっていうことじゃなくて、何か大きなものに所属したいっていうのは僕もありますし、そこを、でも、だからといって人の権利を踏みにじっちゃいけないっていうことを、やっぱり。

飯山:私たちの感覚として、これはFUNIさんも共通すると思うんですけど、人権部の場合、弱い職員が上に忖度してっていうことで今回起きたっていうよりは、もう職員の人たちがそれが当たり前、弱いというよりも、それが当然みたいな。何か、何も自分の意思とかないというか。本当に東京都っていう行政のなかは、小池知事の意向に完全に、何て言えばいいんですかね、ひとりの人として働いてるんじゃなくて、もう自分は都としてこうだからこうなんだ、みたいな。都って何かって言ったら都民じゃなくて、東京都の人たちみんなの意思じゃなくて小池百合子なんだ、みたいな。その、すごく頑なさっていうか、構造のやばさに直面した。

ハン:それを内面化しちゃってるっていうか、それがもう体質になってしまっているっていう感じですね。

イ・ラン:本当に同じですね。今回の釜馬抗争記念式典も、70年代の労働運動の当事者を記念しながらも、現代の釜山市民がそこにかかわることがもっとも大事なことだから、記念式に参加する1,000人ほどの釜山市民のための行事ではなくてはいけないのに、たったひとり、大統領が来るか来ないかというそのために、準備してきたすべての行事が変更になってしまうのは、本当におかしいと思いました。

実際、私だけが歌えなくなったということではなく、私以外にもたとえば、当時の女性労働者たちが書き残していた日記を釜山市民たちが読むといった演出もすべてなくなったんですよ。公演全体が変更されたので。検閲されたのは私ひとりではなく、舞台にあがることになっていた全員が検閲されたのです。

もちろん私と一緒に公演を準備してきたバンドメンバーだって検閲された当事者なのに、今回この事件を公論化したことで驚いたのは、バンドのメンバーまで私に「苦労が多いですね」などと言ってきたりしたことで。だから私は、「みんなも検閲されたんだよ」って言いました。

(下)に続く

■プロフィール

飯山由貴(いいやま・ゆき)

美術作家。神奈川県生まれ。東京都を拠点に活動。映像作品の制作と同時に、記録物やテキストなどから構成されたインスタレーションを制作している。過去の記録や人への取材を糸口に、個人と社会、および歴史との相互関係を考察し、社会的なスティグマが作られる過程と、協力者によってその経験が語りなおされること、作りなおされることによる痛みと回復に関心を持っている。近年は多様な背景を持つ市民や支援者、アーティスト、専門家と協力し制作を行っている。近年の主な展覧会として、2022年『地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング』(森美術館、東京)、2020年『ヨコハマトリエンナーレ2020 AFTERGLOW̶光の破片をつかまえる』(横浜美術館、神奈川)など。

イ・ラン(Lang Lee)

シンガーソングライター、映像作家、コミック作家、エッセイスト。1986年ソウル生まれ。16歳で高校中退、家出、独立後、イラストレーター、漫画家として仕事を始める。その後、韓国芸術綜合学校で映画の演出を専攻。日記代わりに録りためた自作曲が話題となり、歌手デビュー。アルバム『オオカミが現れた』、『神様ごっこ』、『ヨンヨンスン』など。2022年のソウル歌謡大賞で「今年の発見賞」を受賞、アルバム『オオカミが現れた』は同年の韓国大衆音楽賞で「今年のアルバム」賞と「最優秀フォーク・アルバム」賞を受賞、楽曲『神様ごっこ』は2017年の同賞で「最優秀フォーク楽曲」賞を受賞。日本語訳のある著書に、エッセイ集『話し足りなかった日』、『悲しくてかっこいい人』、短編小説集『アヒル命名会議』、漫画家いがらしみきおとの往復書簡『何卒よろしくお願いいたします』、コミック『私が30代になった』。

FUNI(フニ)

ラッパー・詩人。2002年、東芝EMIよりラップユニット「KP」のFUNIとして活動を始める。2002年から2010年までにシングル2枚、アルバム5枚をリリース。2004年「NHKハングル講座」においてラップで講師も務める。2006年、金城一紀原作『GO』の舞台化において俳優、楽曲の提供。2010年よりプロデューサー兼トラックメーカーのOCTOPOD、ラッパーINHAとMewtant Homosapience結成。『ルポ川崎』をきっかけにお蔵入りになっていたアルバム「KAWASAKI」をリリース。2015年よりアメリカ、ロシア、アフリカ、パレスチナ、イスラエルなどのスラムを旅しながら楽曲制作。

■経緯

2022年8~11月、東京都の指定管理施設である東京都人権プラザ(公益財団法人東京都人権啓発センター)の主催事業として開催されたアーティスト、飯山由貴の企画展「あなたの本当の家を探しにいく」の関連イベントとして、飯山の映像作品《In-Mates》(2021年制作)の上映とトークが予定されていたが、東京都総務局人権部は上映を不許可とした。

《In-Mates》は、1945年に空襲で焼失した精神病院、王子脳病院(東京)の入院患者の診療録を題材にしたドキュメンタリー調の映像作品。本作では、同病院の診療録に記録された2人の朝鮮人患者の実際のやり取りにもとづき、ラッパー・詩人で在日コリアン2.5世のFUNIが、ラップとパフォーマンスによって彼らの葛藤を現代にあらわそうと試みる姿が記録されている。また作品内では、当時の時代背景への理解を深めるため、FUNIと飯山が専門家のレクチャーを受ける様子も収められている。

東京都人権部が人権啓発センターに送ったメールによると、人権部は①関東大震災での朝鮮人虐殺を事実だとしていること②作品内のラップの歌詞が見方によってはヘイトスピーチととらえられかねないこと③作品を通じて在日朝鮮人が生きづらいと強調されていること――に懸念があるとしていた。

作家たちは、人権部による上映不許可は東京都による歴史否認と外国人差別の助長にもつながりうるきわめて深刻な事態であり、東京都の人権行政の内実が厳しく問われるべきであると指摘し、謝罪と上映の実施を求めているが、東京都はこの件について事実と異なった説明をするなど、不誠実な態度を取り続けている(東京都総務局が都議と報道機関宛てに送付した公式の説明文書に①②はなく、③に加えて新たに④企画展の趣旨に沿わないという理由があげられていた)。

一方、韓国でも昨年10月に行われた「釜馬民主抗争」(1979年10月、釜山および馬山地域を中心に起きた朴正熙政権の維新独裁に反対したデモ運動。40周年を迎えた2019年から国家記念日に指定され、政府が主管する公式記念行事が行われている)記念式典と関連して、式典で公演が予定されていた楽曲が問題視され、直前になって演出担当者と歌手が降板させられるという出来事があった。

9月末になって式典への大統領の出席が検討されるなか、アーティストのイ・ランが歌う予定になっていた自作曲『オオカミが現れた』について政府の行政安全部が難色を示し、式典を主催した釜馬民主抗争記念財団に圧力をかけ、財団がそれを受け入れたという経緯だ。準備は進んでいたにもかかわらず出演料も未払いのままで、責任もうやむやになっているという。

演出のカン・サンウ監督とイ・ランは行政安全部に対し、「国家機関などは芸術を検閲してはならない」とした「芸術家権利保障法」違反だとして、提訴を準備中だ。

■参考

「東京都人権部は、歴史的事実を扱う作品への検閲を、二度と繰り返さないでください。在日コリアンへの差別という重大な問題を起こしたことを謝罪し、公開を中止した作品の上映を行ってください!」

なお今後、4月29日に同志社大学、5月6日にPARA神保町、5月10日に中央大学、5月27日に早稲田奉仕園、6月25日には日本移民学会年次大会で、それぞれ《In-Mates》上映や関連企画が予定されている。