アメリカを凌ぐ気象・海象知識を持って太平洋戦争に突入

真珠湾攻撃の立案

昭和16年(1941年)12月8日未明、日本の連合艦隊がハワイの真珠湾を奇襲し、太平洋戦争が始まっています。

この真珠湾攻撃の立案は、日本が持っているアメリカを凌ぐ太平洋に関する気象・海象知識が使われました。

北緯40度付近の北太平洋の12月は、強い西風が吹く「吠える海」です。

暴風が常に吹き荒れて波が高く、貨客船などの一般船舶が全く通りませんが、頑丈に作られている軍艦は、何とか航海できる荒れかたです。

北緯50度近くなると、もっと大荒れとなり、「狂う海」、「叫ぶ海」となりますので、軍艦の集団が無事に通過できる保証はありません。

そこで、連合艦隊が集結していた千島列島からハワイの北方海上まで、アメリカ側に艦隊が発見される可能性はほとんどなく、かつ、艦隊が無事に航行できるギリギリの荒れかたである、北緯43度という「吠える海」を東進しました。

昭和16年(1941年)11月26日に千島列島の択捉島・単冠湾を出発した空母「赤城」を旗艦とし、「加賀」、「飛龍」、「蒼龍」、「翔鶴」、「瑞鶴」という計6隻の空母から編成されている第1航空艦隊(指令官:南雲忠一中将)は、12月1日に日付変更線を越えています。

そして、そのまま「吠える海」を東進して、アメリカに気づかれることなく、ハワイの北の海域まで到達しています。

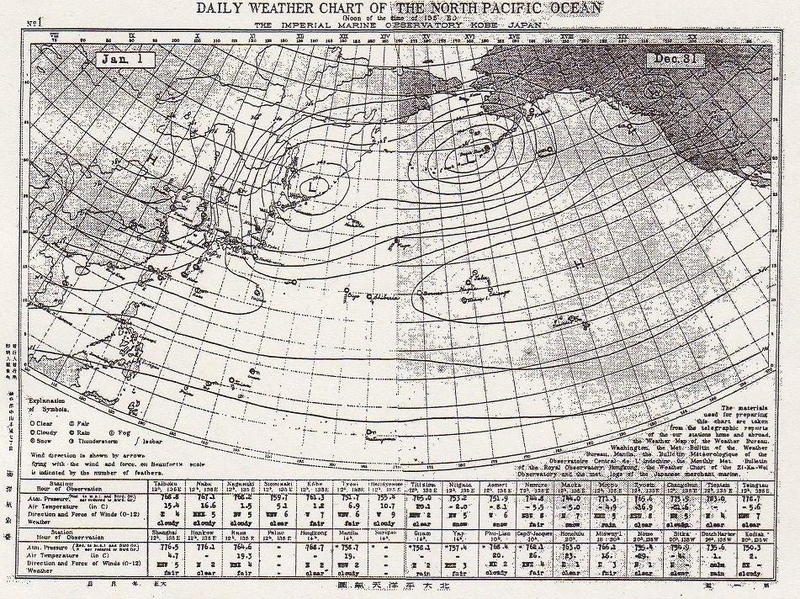

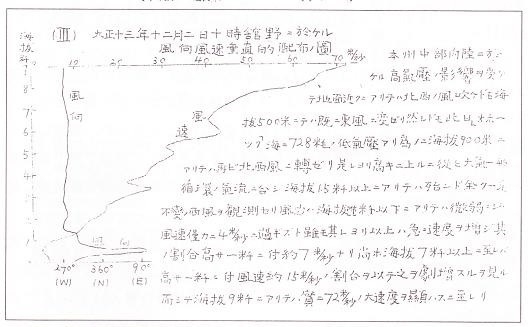

真珠湾攻撃の作戦は、神戸にあった海洋気象台(現在の神戸地方気象台)が、大正12年(1923年)1月1日から作成している毎日の北太平洋天気図からの知見をもとに作られた作戦で、想定通りの荒れ方でした(図1)。

なお、北太平洋天気図は、世界初の広域天気図でしたが、現在のように、船舶から無線で即時的に気象情報を集めることはできず、船舶が日本の港についてから海上気象報告を受け取って作成です。

このため、作成に半年以上かかり、発刊は大正12年(1923年)8月です。

つまり、太平洋戦争の開戦時には、日本は苦労して作った18年分の太平洋における気象・観測データを使って作戦を立てることができましたが、アメリカは、短期間のしかも狭い範囲の資料しかありませんでした。

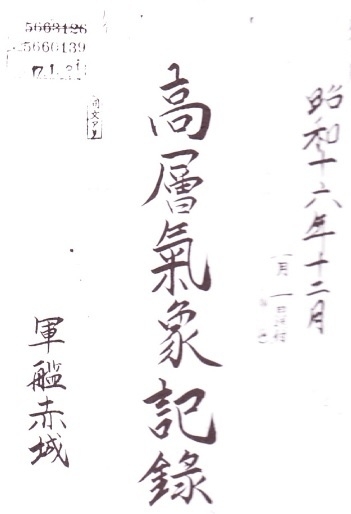

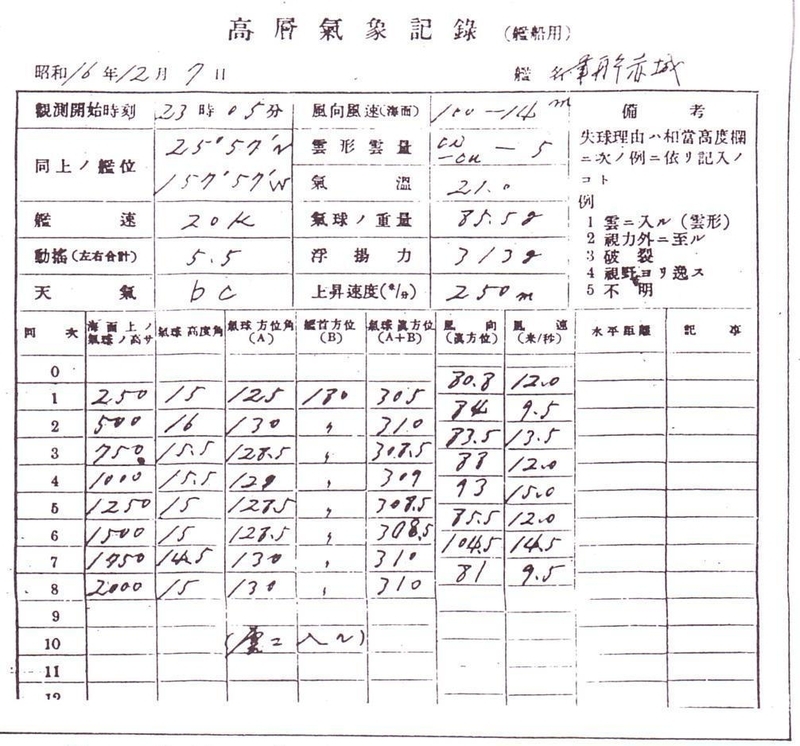

真珠湾攻撃後の空母「赤城」の高層気象観測

気象庁には、膨大な船舶による気象観測の記録が残されていますが、その中に空母「赤城」などの軍艦で行った気象観測の記録も残されています(図2)。

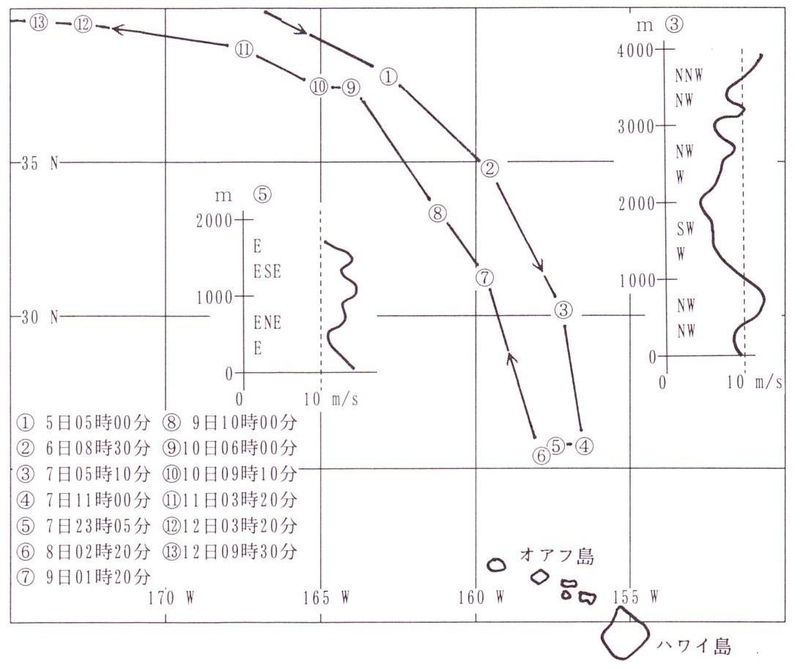

空母「赤城」の昭和16年12月分の海と空の観測記録を見ると、北緯43度線に沿って日付変更線を越えて東へ進み、5日からは図3のような高層気象観測をしながらハワイ諸島に向かっています。

図3の時刻は日本時間ですが、19時30分を引くとハワイ時間になります。

空母「赤城」の観測結果によると、北緯30度以北では、2,000メートル付近まで西よりの風が吹いていますが、北緯25度付近の攻撃隊を発進させた海域では、発進の半日前、直前、直後の3回の観測とも、2,000メートルまで、毎秒10メートル以上の東風が吹いています。

つまり、偏東風が吹いている緯度まで南下してから攻撃機を発進させたのです。

真珠湾攻撃時の空母「赤城」では、通常使う風船よりやや大きめの85.5グラムの風船を用い、通常の上昇速度よりやや速い1分間に250メートルという上昇速度になるように水素をつめています。早く観測を終えるための工夫と思います。

そして、この方法で観測ができるのは気球が見えなくなるまで(雲に入るまで)です。

12月7日23時05分の空母「赤城」の高層気象観測では、高さが2キロメートルまで観測したあとに雲の中に入り、観測は終わっています(図4)。

気球に発信機をつけ、観測データを無線で得るという、現在使われているラジオゾンデという新しい技術を、日本は持っていました。

この新しい方法なら、雲があっても高いところまで観測が可能ですが、アメリカに日本の連合艦隊の所在を知られてしまう可能性があり、あえて新しい技術は使わなかったと思います。

平成11年(1999年)にNHK番組「戦争と気象・真珠湾」に取材協力をしたことがありましたが、このとき、NHKでは真珠湾攻撃に参加した空母「赤城」の乗組員をさがしだしています。

真珠湾攻撃の58年後ですから、80歳以上でしょうか、その人が次の証言をしています。

「風船をあげているので、不思議に思って何をしているのかと聞いたら、上空の風を測っていると言っていた。」

よほど印象に残ったできごとだったのではないかと思います。

こうして太平洋戦争が始まっています。

アメリカ軍は台風で大きな被害

空母「赤城」の高層気象観測をみると、真珠湾攻撃では、昭和16年12月1日に日付変更線を越える直前の観測から真珠湾攻撃を終えて24日に安芸灘に戻るまでに33回の観測を行っています。

また、翌年2月15日にパラオを出航し、19日にはオーストラリアのポートダーウインを攻撃、21日にセレベス島のスターリング湾に戻るまで17回の高層気象観測を行い、4月4日にセイロン島攻撃の前後にコロンボの南海上にいたときから横須賀に寄港するまでに12回の高層気象観測を行っています。

しかし、これ以後のものは残されていません。

空母「赤城」は、ミッドウエー海戦によって、「加賀」「蒼龍」「飛龍」という日本の誇る空母とともにアメリカの爆撃機によって沈められたからです。

5月27日の海軍記念日に連合艦隊の泊地となっていた安芸灘を出発してから、6月5日のミッドウエー海戦まで、高層気象観測が行われたと思われますが、行われたとしても、その観測資料は空母「赤城」とともに海の中に沈んでいます。

太平洋戦争の開戦時には、日本軍の太平洋における気象や海象の知識は、アメリカ軍を凌いでいたことは事実ですが、それを使って有利に戦いを進める場面はあらわれませんでした。

アメリカ軍は、戦いながら膨大な気象や海象の資料を集め、それを活かしながら作戦に利用し始めたからです。

これに対し、日本軍は、アメリカの物量作戦に押され、観測網がズタズタになって満足な観測データが入らなくなってしましました。

日本軍の機密事項に「台風の南東側では波が複雑になって船舶にとって危険」というものがあります。

台風接近時の艦隊同士の激突となったら、アメリカの艦隊が台風の南東側に移動するように誘導してから攻撃をすることを考えていたわけですが、そのような場面はありませんでした。

ただ、台風のことをよく知らないアメリカの艦隊は、台風で大損害を被ったことが2回あります。

元寇の時のように、神風が2回吹いたのですが、このことは必死になって隠され、損傷した船舶はすぐに修理されて戦線に復帰しましたので、日本軍は気がつきませんでした。

そして、この神風がきっかけとなり、多数の飛行機を使った定期的な観測を行い、台風を初期の段階で把握して予報を行う業務が始まりました。

ジェット気流の発見は日本が先

昭和19年(1944年)7月9日にサイパン島を奪取すると、そこに飛行場を作り、B29爆撃機を用いた日本本土爆撃が本格化しています。

空襲のため飛来するB29による気象観測によって、自国民を自然の猛威にさらしてまで実施している日本の気象報道管制は意味をなさなくなっています。

日本から気象観測データが入手できなくても、自ら観測して把握することができたからです。

ただ、日本上空で非常に強い風にたびたび遭遇したことは意外な出来事でした。

これまでの常識では考えられないほどの強い風が吹いていることがわかり、それをジェット気流と名づけて精力的に研究が進められました。

このため、長い間ジェット気流は、「太平洋戦争中、B29による日本爆撃の際に発見された」と言われていました。

しかし、大本営陸軍部が陸軍省にアメリカ本土を攻撃可能な「特殊気球」の開発を要請したのは、昭和17年(1942年)8月15日です。

そして、陸軍が「ふ号兵器」として実用化したのは、昭和19年(1944年)11月のことです。

つまり、アメリカ軍がジェット気流を新発見と言っているときに、日本軍は上空の強い西風を利用した風船爆弾を作っています。

そして、上空の風から風船がアメリカ到達時刻を予想し、この予想時刻に爆弾を切り離すという方法で、約9300発の風船爆弾のうち、1000発前後をアメリカ本土に落としています。

日本よりジェット気流の発見が遅くなりましたが、アメリカは飛行機による綿密な観測によって、気象学が飛躍的に発展しました。

そして、戦後は、アメリカが日本の先生となっています。

時は流れ、平成15年(2003年)、アメリカのルイス(Lewis)が、世界中から多くの資料を集めて大掛かりな調査を行い、日本語で書かれた報告を引用するなどして、ジェット気流の最初の発見者は日本の大石和三郎であると、アメリカ気象学会の機関誌に発表しています(図5)。

大石和三郎は、大正9年(1920年)に高層気象台(つくば市)の初代台長となり、長く日本の高層気象観測をリードしてきた人です。

タイトル画像の出典:アフロ。

図1の出典:饒村曜(平成22年(2010年))、海洋気象台と神戸コレクション、成山堂書店。

図2、図3、図4の出典:饒村曜(平成9年(1997年))、空母「赤城」の高層気象観測、雑誌「気象」、日本気象協会。

図5の出典:饒村曜(平成26年(2014年))、天気と気象100、オーム社。