スマホでオンライン出生証明書、どうせやるなら戸籍謄本連動、生涯マイナンバーまでのデジタル化を!

KNNポール神田です。

2026年から、スマートフォンなどで出生届と出生証明書をオンラインで提出できるようになるそうだ。

□政府は、子どもが生まれた時に提出が必要な出生届と出生証明書について、自治体の窓口に行かなくてもスマートフォンなどから入力してオンラインで提出できる仕組みを整える。(2024年令和6年)8月にも省令改正し、一部の自治体で始まる見通しだ。2026年度中に全国での導入を目指す。

□ 出生届と出生証明書は通常、一枚の用紙となっており、出生日から14日以内に市区町村に提出しなければならない。現行でも制度上はオンラインでの提出が可能だが、その場合は出生証明書に医師の電子署名が必要となるため、実施している自治体がなかった。

□政府は段階的にオンライン化を進める。まず法務省は8月にも戸籍法施行規則を改正し、医師の電子署名を不要とする。デジタル庁もマイナンバーカードの専用サイト「マイナポータル」を改修し、医療機関が作成した出生証明書をスマホなどで撮影して画像添付できるようにする。これを受け、一部の自治体が実施に踏み切る見込みだ。

https://news.yahoo.co.jp/articles/d713a8fc3b23cb5a18d0f2062286c0ce29c77d7d

制度的にはそれぞれの管轄する省庁や行政の仕組みの制度変更で実現し、重複するような申請作業と自治体の事務作業が大幅に軽減される。

これだけでも、大幅なデジタル化の進化だと考えられる。

しかし、これらのすべてを地方自治体単位で管理することによっての弊害が出てくる。そう、新たな仕組みを負わされるのはすべて地方自治である市区町村の窓口である。

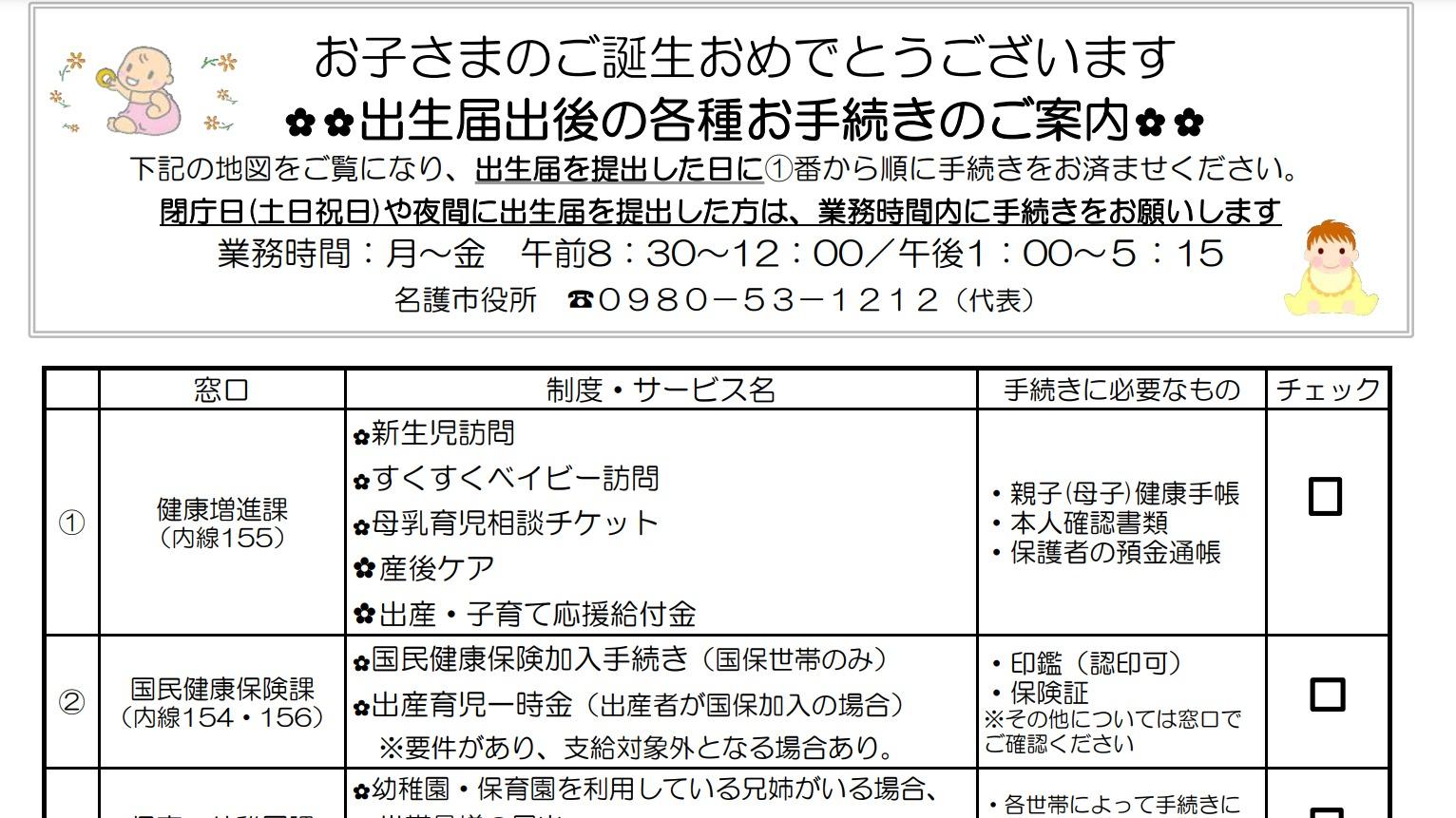

ヒトが、誕生するまでに、妊娠がわかった時点で、市区町村では『母子手帳』の発行業務があり、自治体によっては『出産応援給付金』などがある。その時点からの振込のための口座が必要となるのだ。

そして10ヶ月後の誕生してからは幾多もの同じ自治体の部署内での登録が必要となる。

誕生してから14日以内にやるべきことの一番重要なのは、氏名の決定であろう。

あっという間に締め切りがやってくる…これがスマートフォンで提出できるだけでも画期的だ。そして、名前が決定すると『マイナンバーカード』が発行できる。

同時に給付金やお祝い金などの給付金も始まるので銀行口座が必要だ。しかし、親のどちらの、どの銀行へとなると毎度、その口座の確認作業が必要となってくる。

ヒトは妊娠がわかった段階から誕生、保育所、学校、婚姻、就労、年金、死去に至るまで、自治体の枠を超え、国外を含めて移動する生物である。当然、妊娠や出産によって会社勤務や住居の移動は考えられる。そのたびに、自治体が転出、転入をその期間だけ管理するのは大変だ。せめて『マイナンバー』に紐づいた個人情報だけは『国』が管理、自治体に利用の許可を与えたほうが、過去の履歴も消えずに管理ができる。

■妊娠から誕生〜おなくなりまで国と自治体で『マイナンバー』を一元管理するのは?

日本国が最初から『個人のデジタル化』として、妊娠が判明した段階から、『マイナンバー(カードである必要はない)』を付与し、全国にある『ゆうちょ銀行』の口座番号も付与し、『住民票』のある地方自治体と情報を共有するという仕組みを目指すといるのはどうだろうか?できれば、形骸化している住んだことも権利もない場所で登録できる『戸籍謄本』のしくみも見直し、一生、変わらない『マイナンバー』を『本籍番号』とするのだ。

これだけでも、地方自治体は『マイナンバー本籍』のみで個人と口座を確認でき、それぞれ管理する世帯情報と照合することで作業は軽減できる。照合するだけですむからだ。

また、日本国内のどこに移動しても、振込先が、『ゆうちょ銀行』のみであれば『給付、助成、補助、手当』に関わるものを一括することができる。市町村の2ヶ月おきの給付や3ヶ月おきの手当なども振込料が発生しないので、毎月同額を給付することもできる。年金も毎月分で支払うことが可能となるだろう。

また、保護者であれば、『ゆうちょ銀行』は全国のファミリーマートで、平日の8時45分~18時、土曜日9時~14時であればこれまで通り手数料無料で使える。

https://www.jp-bank.japanpost.jp/campaign/familymart/cpn_fm_index.html

■移動に面倒な『マイナンバーカード』。国外では消滅

スマートフォンで『出生届』『出生証明書』が同時にできても、その後の『個人』の『本人確認』になるのが『マイナンバーカード』だ。ただし、目視による確認などでは『偽造マイナンバーカード』でいくらでもごまかせてしまうので、多要素認証での本人確認の紐づけが必要だ。

特に5年前の子供の『マイナンバーカード』の画像などは、とても本人確認にはならない。

また、人生の転機となる引っ越しの度に、市区町村を移動すれば『マイナンバーカード』の更新もムダな作業でヒューマンエラーが起きやすい。また、海外に転出した場合も、マイナンバーカードが無効となってしまう。帰国すると戸籍謄本をもとに、再発行だ。

海外で本人確認で、邦人を証明するにはパスポートを日常でも持参しなければならなくなる。海外移転でも、戸籍謄本がなくならないのと同様に、『マイナンバー』を『地方自治体』管理でなく、国が管理すれば、邦人が海外のどこの国に住んでいるのかまでを『パスポート』を補填する使い方で運用できる。

また、スマートフォンで持ち歩ける『デジタルマイナンバー』であれば、保険証機能はもちろん、運転免許機能もパスポートの機能もあれば、国外でも本人確認がやりやすくなるだろう。『マイナポータル』をそのまま『マイナンバー』としてしまうのが一番簡単だろう。

自治体は『マイナンバー』を扱わず、『マイナポータル』から『マイナンバーカード』の発行のみの窓口とすれば、手渡しもしくは、インストールのみの作業で軽減でき、生まれた子供が、どの保育園に通うという履歴から小中高まで、本人が活用すれば大学から職場まで、デジタル化された公的な履歴書にまで活用もできるだろう。

労働可能な16歳以上の、本人が公開したいと思った情報のみを、選択し、QRコードを発行すると、相手に情報が開示されるというような、自己を証明するためのデジタル化された『マイナンバー』となるしくみにまで発展させることが可能だ。

市区町村の窓口のペーパーレス化がいつまでも、進まないのは、中途半端なデジタル化の責任でもある。

市町村に出向いて手続きしている時間は、GDPの生産性に貢献されない時間である。利用者が、市町村に出向かないですむ自治体が評価されるような業務効率化を現場が進んでやれる体質をめざせる改革へと議論していただきたい。