任天堂の特許から学ぶ強力なソフトウェア特許の取り方

前回の記事で、ビジネスモデル特許やソフトウェア関連特許は回避可能であることが多いと書きましたが、これはあくまでも一般論であって、実際には回避困難な(権利範囲が広い)ものもあります。そのような特許の一例として、任天堂が対コロプラの特許侵害訴訟で使用している特許のうちの1件(特許4262217号「ゲームプログラム及びゲーム装置」)について見ていきましょう。既に簡単な内容はご紹介していますが、本稿ではもう少し詳しく特許請求の範囲の書き方(クレーム・ドラフティング)のテクニックを見ていきましょう。

特許請求の範囲のクレーム(請求項)1の内容は以下のようになっています。

【請求項1】

ゲーム画像が表示される表示画面上の位置を指示するためのポインティングデバイスを備えるゲーム装置のコンピュータに、前記ポインティングデバイスからの出力信号に基づいて、当該ポインティングデバイスを通じて入力される前記表示画面上の位置を示す座標値を逐次検出する座標検出ステップと、

前記表示画面上に表示される第1のオブジェクトが前記ポインティングデバイスにより操作されている状態にあるときに、前記座標検出ステップで検出された座標値に基づいて当該第1のオブジェクトを移動させる移動制御ステップと、

プレイヤの前記ポインティングデバイスによる入力操作に関連する位置情報と前記表示画面上に表示される第2のオブジェクトの位置情報とに基づいて双方の位置関係が所定の条件を満たすか否かを判別する位置関係判別ステップと、

前記第1のオブジェクトが前記ポインティングデバイスにより操作されている状態が解除され、かつ、前記位置関係判別ステップにより前記位置関係が所定の条件を満たすと判別されたときには、前記第1のオブジェクトと前記第2のオブジェクトとの何れか一方が他方に対して所定の動作を行うよう当該一方を制御する動作制御ステップとを実行させる、

ゲームプログラム。

ちょっとわかりにくいですが、これは上位概念化(抽象化)が行なわれているからです。

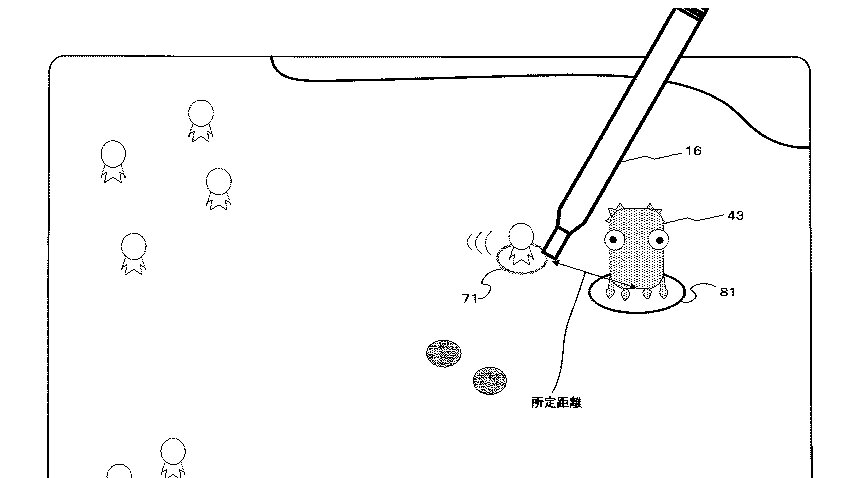

元々、開発者が発明したアイデアは、タイトル画像にあるように(NINTENDO DSのゲームにおいて)自キャラ移動中に画面からスタイラスを離した時に敵キャラとの距離が充分近ければ(メニューを選ぶことなく)敵キャラを攻撃するというものと思われます。アイデアとしては明確なのですが、これを実装そのままに「画面からスタイラスを話した時に敵キャラが近いと自動的に攻撃するゲームプログラム」の様なクレームにしてしまうと必要以上に権利範囲が狭くなってしまいます(余談ですが、このように実装そのまんまをあたかも写真を撮ったかのように忠実に記載したクレームを「ピクチャー・クレーム」と言ったりします)。

たとえば、スタイラスではなく指やマウスで操作した場合はどうでしょうか?さらには、将来的に、スマホの傾き、手のジェスチャー、目線、脳波など新たな操作方法が当たり前になる可能性がありますがその時はどうなるでしょうか?攻撃ではなく、味方キャラやゲーム中の物体(井戸等)からエネルギーを補給してもらう場合はどうでしょうか?

このクレームでは、

自キャラ→第1のオブジェクト

敵キャラ→第2のオブジェクト

距離が近づく→第1のオブジェクトと第2のオブジェクトの位置関係が所定の条件を満たす

スタイラスを離す→前記第1のオブジェクトが前記ポインティングデバイスにより操作されている状態が解除

攻撃する→第1のオブジェクトと第2のオブジェクトの何れかが一方が他方に対して所定の動作を行なう

といったように適切な抽象化が行なわれているので、多様なパターンに対して権利行使できます。この特許を最初に紹介した時、特許実務経験者と思われる人からの称賛のはてブコメントが入りましたが、それもうなずけます。

往々にして開発者の方が持ってきた発明提案は実装に引っぱられて具体的に過ぎることが多いので、それを抽象化して範囲の広い権利を取得することが弁理士の重要な仕事です(開発者の提案をそのまんま明細書にする「代書屋」をやっているわけではありません)。ここで抽象化しすぎると、範囲が広くなりすぎて新規性・進歩性や明確性が問題になるので、ちょうどいい塩梅の抽象度のクレーム・ドラフティングを行なうことが、弁理士の「職人芸」の見せ所ということになります。今回、ご紹介した特許のクレームはまさにそのような「職人芸」の一例だと思います。