「小1で大学断念」を変えるため総力挙げる沖縄の人々

「親の責任」で済まさない

子どもの貧困率が29.9%と、全国平均(16.3%)の2倍近い沖縄県。

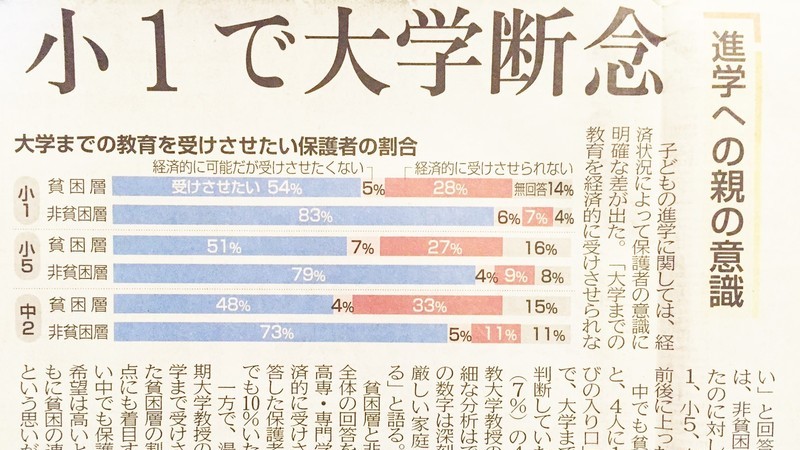

とりわけ衝撃的だったのは、子が小学校1年の段階で、貧困層の親の28%が大学進学を断念していると答えたアンケート結果だ。

小学1年と言えば、文字通り教育課程の入口に立ったところだ。

どう転ぶか、まったくわからない。

その時点で、すでに親が断念してしまっているとしたら、その影響は家庭内の会話等を通じて、子どもに何かを伝えていくだろう。

それは「人生の選択肢を広げる」という教育の目的に、根本から疑問を投げかけるような事態だ。

「子どもの貧困は親の責任」とよく言われる。

その通りだろう。

その上で「親の責任」と言っていれば子の状態が自動的に改善するわけではないのも事実。

そもそもすべてが親の責任なら、出産費助成も、乳幼児健診も、保育園も、義務教育も、不要となってしまう。健康管理も教育もすべて親の責任でしょ、と。

「親に恵まれなければアウト」で済ませないために、幼稚園・保育園があり、小中学校の公教育があり、児童相談所があり、青少年育成をうたった地域のさまざまな取組みがある。

近年、そこに子どもの貧困対策が加わった。

そして、逃げずに向き合う人々および自治体が増えている。

その人たちは「親の責任だろう」では済まさない。

また「誰の責任か」という入口の議論で止まらない。

それが実践家の態度だから。

沖縄で、そんな人々の取組を見てきた。

総力挙げて

見えてきたのは、官民挙げてのコラボレーション。

行政・NPO・企業が、子どもの貧困に関してできることに取り組んでいる。

それぞれが連携しながら「総力挙げて取り組んでいる」(沖縄県 子ども生活福祉部長・金城弘昌氏)という取組姿勢に、

沖縄県の状況の深刻さと、危機感の共有からくる結束と、そして希望を見た。

塾経営者が始めた無料塾

那覇市内の中心部の一角。

古いビルの2階に「就学援助児童支援NPO法人エンカレッジ」の運営する無料塾がある。

代表の坂晴紀氏は、塾の経営者。

この問題に関わるために、塾経営とは別にNPO法人を設立した。

その思いは、エンカレッジHPの代表メッセージに書かれている。

学習意欲のある子どもに、存分に勉強ができて、かつその子達の持っている可能性を引き出して、夢や希望を持ってもらうための場として始めた塾経営でしたが、現実はそうではありませんでした。

私がそういった場を提供できる子ども達は一握りでしかなかったのです。

「お母さん、私将来看護師さんになりたいの。だからその為に塾に入ってもっと勉強したい」と、子どもは将来の夢に希望を膨らませ、勉強したいと望みます。

親もまた、子どもの希望を叶えてやりたいと思います。

しかしそうして塾に説明を受けに来ても、授業料の高さに、我が家の経済力では通わせられないと断念せざるを得ない家庭が多いのです。子どもは希望が叶わないことの残念さを、親は子どもの願いを叶えてやれないことに対する無力感とに直面し、意気消沈して帰っていく、そんな親子の姿が後を絶たないのです。

学ぶことは、子どもの人間性を養い、可能性を広げ、幸せな将来を創ることなのです。しかし、経済事情においてそれが阻まれてしまっています。

それは子どもの幸せな将来への可能性を閉ざしてしまっていることにそのままなるのです。

そのような現状にやるせない思いを抱き、どうにかしたいとこの10年思い続けていました。

沖縄市では、就学援助児童が21.8%もいます。その事実を知った時、通いたくても塾に通えない子ども達の存在が、その数字に重なりました。

その時に、この現状を変えるにはどうしたら良いか、何が必要かと10余年考え続けてきたことにNPO設立という方法が見えてきたのです。(太字は筆者)

薄暗くてひっそりした階段を上がって扉を開くと、一気に子どもたちのにぎやかな声に包まれる。

学校の教室を一回り小さくしたくらいのスペースに、子どもたちが約20人。

役所の紹介で来ている生活保護家庭や困窮家庭の子どもたちだ。

この教室は、那覇市の居場所型学習支援事業を受託して実施されている。

部活帰りのジャージの子が目立つが、制服の子もいる。

机にかがみこんで問題を解く子、友だちと話す子、さまざまだ。

そこを首から名札プレートを下げたスタッフが動き回る。

教室の責任者、新垣将太さんは、もともと心理カウンセラーで、教育関係者ではない。

「始めて4か月。ようやく落ち着いてきて、今は教育とケアが6:4のところまできた」と笑う。

さまざまな課題を抱える子どもたちは、入塾してすぐに「はい勉強」とはならない。

信頼関係を築く中で落ち着ける環境を整え、ようやく勉強に着手できる。

そんな工夫が表れているのが入り口にある下駄箱だ。

子どもたちの手作り。

毎回ここに靴を収める行為を繰り返す中で、「自分の場所」という実感が育つ。

その実感が、学習を可能にする。

教室には、弁当屋さんの使うプラスチックの箱が届いていた。

「(株)立川フードサービス」。

部活を終えてくる子どもたちは、おなかをすかせている。

最初は、おにぎり1つだけ出す予定だった。

徐々に「ちゃんとした食事」になっていった。

「子どもたちの役に立つなら」と立川フードサービスが低価格で応じた。

いつもサービスで多めにつけてくれる。

小さな教室の中で、すでに那覇市役所、地元教育機関、地元企業の重なり合う協力関係が見える。

信頼関係をつくり、適切な場につなぐ

那覇市役所は、経済的に厳しい家庭の子を機械的に塾につないでいるわけではない。

そこにはケアを通じた信頼関係の構築と、適切な見極め(アセスメント)がある。

それを担っているのが、寄り添い支援員と児童自立支援員だ。

寄り添い支援員は、教育委員会に配属され、子どもに対して学校からアプローチする。

児童自立支援員は、生活保護の担当部署に配属され、家庭からアプローチする。

子どもをセンターに、寄り添い支援員と児童自立支援員が連携し、その外側に学校と保護課があるという「布陣」を敷く。

子どもにとっては家庭と学校が、世界の大半を占める。

その両方を、両者だけに任せない。

両者だけに任せることが、子どもの未来を拓くとは限らないから。

那覇市役所保護管理課・自立支援班長の山城忠信氏と、児童自立支援員の3人にお話を聞いた。

山城班長:

「学校の協力を得るのには3年かかりました。

教育委員会、校長会、教頭会と手続きを踏んでいくのに1年、現場の教師との信頼関係構築に2年。

今は、生活指導主事の先生に窓口になっていただいて、気になる子どもについての情報交換をしています。

学校側には、子どもたちの対応必要度をA(がっつり関わる)、B(定期的に訪問)、C(様子見)とトリアージした上で、明快な支援方針を伝えていますので、情報交換や意見交換は円滑です。

トリアージは随時見直し、常にその子の現状に合わせたサポートを行えるよう気を配っています」。

児童自立支援員の知花亜季乃さんからは、事例を聞いた。

知花さんは、山城さんが「エース」と褒める、児童自立支援員の要。

その仕事を担当して4年になる。

山城さんの知花さん評がおもしろい。

「知花さんはヘタレだからいい」と山城さんは笑う。

「その分、大人たちが求めるようには簡単に意欲的になれない子どもたちと同じ目線で考えることができる」と。

ガンガン行くタイプではない。

おっとりした雰囲気を漂わせ、ジャニーズにやたらと詳しい「ジャニオタ」でもある。

あるイベントに参加したとき、知花さんがリュックを背負ったままでいたので「降ろしたら」と水を向けたら、「私、こういうところ、緊張しちゃってダメなんです~」とそのままでいた。

それでいて、10本の指にはそれぞれ異なるマニキュア。

そのアンバランスが、初めて会った人間にも親近感を抱かせる。

その知花さんが、これまでに200回は会ったというのが、当時中2のミズホ(仮名)だ。

ミズホは不登校だった。

母子家庭で、かつ母親は精神的な悩みを抱えていた。

家から出られないほどではないものの、他人の視線が気になって、公共交通機関にも乗れない状態だった。

知花さんが訪問しても、最初はなかなか顔を見せない。

ようやく会えるようになっても、何を聞いても「う~ん」としか言わない。

それが絵を描くのが好きだとわかって、話の糸口をつかみ、徐々に信頼関係を構築していった。

訪問を繰り返して信頼関係を築いたのち、知花さんはミズホをKukuluにつないだ。

Kukuluは、後で触れるように、学習支援手前の、より厳しい子どもたちの包括的サポートを行う居場所だ。

バスに乗れないため、送迎した。

その後、彼女は県立高校に入学。

学校でできることを徐々に増やし、友だちもできて、LINEもするようになった。

一直線にはいかないもので、彼女は今は休学している。

通信制高校に転学する手もあるが、学校に残る選択肢も残しつつ、ゆっくりじっくり付き合っている。

何よりも、母親や学校としっかり連携できていることが大きく、ミズホに同じスタンスで向き合えている。

誰もが納得してくれるような、わかりやすい「成果」が、誰にでも簡単に出るとは限らない。

きっと、投入した税金に見合った成果が出ているのかといった声は、那覇市内にもあるだろう。

しかし、こうした積み重ねの結果、生活保護世帯の高校進学率は6年間で81%から90.5%に伸びている(2010~2015年)。

特に男子の進学率は65%から91.3%と大幅な改善を示している。

あきらめない地道な支援が、沖縄の未来を少しずつ明るくしていく。

厳しい子は、居場所で元気にする

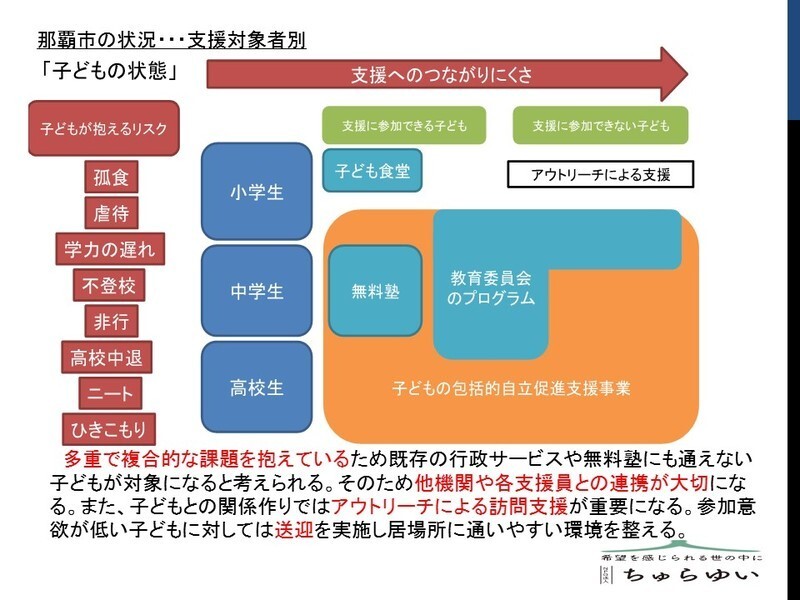

児童自立支援員は、子どもたちの現状を見ながら、必要に応じて学校と意見交換をし、必要に応じて無料塾につなぎ、とても状態の厳しい子は居場所Kukulu(ククル)につなぐ。

Kukuluとは、どんなところか。

Kukuluの事務所は、国際通りにつながる平和通り商店街のアーケードの切れ目にあった。

扉を開けて中に入ると、卓球台を机にした大きなテーブルとそれを囲むイス、ソファにカウンターに、そしてサッカーゲーム。

明るい学習スペースに続いて、少し暗めのカフェ調のスペースが隣接している空間デザインなどは、スウェーデンで訪れたユースワーク(若者支援)の事務所の雰囲気とよく似ている。

代表の金城隆一さんは、ヨーロッパのユースワーク事務所を知らないという。

それでも、子どもが自分の状態や気持ちに応じて選べる「場」が複数あること、

子どもと話すときに多様な向き合い方を可能にすること(重い話をカウンター越しに少し軽めにする)、

見ていること、見られていることがはっきりしすぎない「逃げ場」があること、

などを追求すると、期せずして似たようなコーディネートになるということかもしれない。

金城さんは、大阪で若者支援の経験を積んだ後、出身の沖縄に戻って「NPO法人ちゅらゆい」を立ち上げた。

最初はひきこもりの親の会から始め、居場所「Kukulu」を那覇市内に開設、那覇市と連携しながら厳しい状態の子どもたちをサポートしている。

Kukuluが那覇市から受託している事業の名前が、その性質をよく表している。

「子どもの包括的自立促進支援事業」

厳しい状態の子どもたちの自立を、包括的に支援する事業ということだ。

その考え方はこうだ。

多重で複合的な課題を抱えているため既存の行政サービスや無料塾にも通えない子どもが対象になると考えられる。

そのため他機関や各支援員との連携が大切になる。

また、子どもとの関係作りではアウトリーチによる訪問支援が重要になる。

参加意欲が低い子どもに対しては送迎を実施し居場所に通いやすい環境を整える。

金城さんが導入の段階で活用しているのが、「こども食堂」、食事だ。

いきなり向き合っても言葉は出てこず、気まずいだけ。

ならば、食事でもしながら、ぽつぽつと出てくる言葉を拾う。

そこに手がかりがある。

Kukuluに来ていた15歳のリカコさん(仮名)は、Kukuluの「明るいところが気に入った」と言う。

彼女は、中1の終わりごろから不登校になった。

支援者の紹介で、いくつか見学に行ったが、どこもしっくりこず、Kukuluの雰囲気に魅了されて通い続けている。

Kukuluは、リカコさんの日常の様子を学校にも伝える。

学校は、なかなか把握できない不登校の子の様子を知ることができ、それがさらに支援員とKukulu、学校の連携を強化するという循環だ。

リカコさんは「人のためになることをしたい」と、薬剤師になることを夢見る。

その夢を、Kukulu、児童自立支援員・寄り添い支援員、学校、那覇市が支えている。

金城さんが今悩んでいるのが、自立期を迎えた子どもに対して親が行う「ひっぱり」だ。

家事の担い手や、ときに稼ぎ手として、子どもが家庭の中で重要な戦力になっているとき、自立しようとする子の動きを親が妨げるようにふるまうことがある。

それは「あんたが一人でやっていけるわけがない」というネガティブメッセージとして発せられることもあれば、

「家族を見捨てるのか。弟や妹の世話は誰がやるのか」と、子の責任感にすがってくることもある。

そうやって子の自立を阻害するふるまいを金城さんは「ひっぱり」と言った。

もちろん、親として不適切な対応なのだが、

「あなた、それ不適切ですよ」と言って納得するくらいなら、そもそもそんなことは言ってないので、それでは変わらない。

だからといって、虐待等があるのでなければ、児童相談所が介入して強制的に親子を切り離すこともできない。

そして、当の子どもも、生まれて以来の生涯をともにしてきた家族から、簡単に離れることもできない。

でも、あきらめるわけにはいかない。

そこで金城さんは現在、子ども向けのシェアハウスを構想している。

子どもたちが「ひっぱり」から自由になっていくための、ステップとしてのシェアハウスだ。

おそらく、子どもたちはシェアハウスを活用しながら、寂しくなって家に帰ったり、ケンカしてまた出てきたり、行きつ戻りつを経験するだろう。

その中で、徐々に一人で暮らしていく自信と覚悟を身につけていく。

居住支援を軸にした親子支援

親の支援にも取り組んでいる。

那覇市にほど近い与那原町には、沖縄県のモデル事業所「ゆいはぁと」がある。

ここの特徴は、母子世帯に対して、居住支援、親の就労支援、子どもの居場所、学習支援を一体的に提供する包括性にある。

よく知られているように、沖縄県の母子世帯比率は高く、全国平均の2倍だ。

他方、かつて「母子寮」と呼ばれた母子生活支援施設は少なく、11市中3市にしかない。

沖縄県は、この現状を打開すべく、新しい施設を設置しなくても民間アパート等を活用し、母子保護の実施に準じた支援を行う方策をとった。

施設を建てるより安価に抑えつつ、地域の中で暮らすことで地域移行をより積極的に進めようという逆転の発想だ。

そのモデルとなる事業所が「ゆいはぁと」。

事業所周辺のアパートを借り上げながら、原則1年間、最長2年間、母子世帯に無料で住宅を提供し、その間に上記の包括的支援を行う。

開設以来4年間で延べ59世帯が利用し、42世帯が支援を「卒業」した。

正規雇用の少ない沖縄で、なんとか短時間パートを脱し、社保加入の契約社員などになることが目標だ。

「ゆいはぁと」を運営している沖縄県母子寡婦福祉連合会は、給付型奨学金や就労支援など多分野で事業を行っているため、自前でかなりの支援を行える点が強みだ。

地域のコミュニティセンターとして

「ゆいはぁと」統括責任者の小那覇涼子さんは、学校や自治会等と連携しつつ、「ゆいはぁと」が地域のコミュニティセンターとして機能することを目指す。

今年4月からは、無料塾に加え、体験重視の子どもたち向けの居場所づくりも始めた。

地域のさまざまなスキルを持った人たちを「先生」として招き、空手や書道、料理教室を開く。

「調整が大変です」と小那覇さんは笑うが、登録者の半分が「ゆいはぁと」の利用者ではない地域の子どもたちという点に、手ごたえを感じている。

そして沖縄県は、このモデル事業を今後、沖縄県中部・北部にも展開する構想をもつ。

県下全市町村で、子ども向けの支援員が置かれている沖縄県。

地域のコミュニティセンターを目指す借り上げ型母子生活支援施設の展開は、地域の網の目(セーフティネット)をさらにきめ細かくしていくだろう。

あきらめない

このような県・市を挙げての取組を、当事者はどう見ているのか。

話を聞かせてくれたのは、大城真央さん。

3女2男を育てる多子世帯のシングルマザーだ。

自身も父子家庭で育った大城さんにとって、子どもの貧困は新しい課題ではない。

自身が育った団地にも、いろんな事情を抱えた子はいたし、子どもたちだけで過ごす時間も珍しくなかった。

「大人っていうのは、ずっと家にいられないくらい働かないといけないものなのか」と感じていたという。

だから、近年の子どもの貧困問題への注目度の高まりに対しては、「今ごろか…」という思いも拭えない。

ただ、その上で気になるのは、かつてほど地域コミュニティが機能していないように見える点だ。

大城さんが育った団地では、他人の家で食事して帰ることなど、珍しくなかった。

しかし最近では、そういうことはめったになくなった。

自分の子どもも、誰かの家で食べてくることはめったにないし、友だちを食事に連れてくることもない。

聞けば、次女のクラスには、1日の中で給食しかごはんのない子どももいると言う。

しかし、そういう子に対して気軽に「うちにおいでよ」と言える雰囲気がない。

厳しい家庭の子が、より孤立しやすくなっていないか。

そこに、おおらかと言われる沖縄においても、課題の新しい側面、新しい難しさを感じる。

冒頭で、小1の子をもつ貧困層の親の28%が大学進学を断念しているという調査結果を紹介したが、

大城さんも「気持ちはわかる」と言う。

ママ友の会話の中では、シングルもダブルも「お金かかるから、行かせられないな~」といった会話は、ふつうに出てくると言う。

それでも彼女自身は「行かせられないとは言えない」とふんばる。

同じ調査でも54%は、貧困であっても大学進学を断念せず、「受けさせたい」と答えている。

彼女もその一人だ。

中3の長女は保育士になりたいと言っている。

中1の長男は、大学など興味ないと言っていたが、最近少し違ったことを考え始めているようだ。

人間は、ある程度歳を重ねないとわからないことがある。

多様な選択肢を手に持ち続けるためにも、「大学」という選択肢を小さいころから排除させるようなことはしたくない。

大城さんは、元夫と離婚した際に、当時パートで働いていた会社の社長に直談判して、正規職員として雇用してもらったつわものだ。

そのバイタリティと自信からだろう、「子どもが大学進学のときには、もっと稼げてるようになるかもしれないし」と笑う。

後日、大城さんからメールがきた。

今から未来のある子供たちに「お金ないから大学行かせられないよ」って、大人が言うべきじゃないですよね。

学ぶ環境を大人が作ってあげなきゃ、子供たちが作れるわけないと。

だから、厳しいけど「大学行くな」って、私は大人として親として口が裂けても言えないな…。

なんとかして進学させたいと、昼も夜も働いて死ぬ思いで頑張ってる親御さんもいるんじゃないですかね。

工夫して学ぶ環境を整えようと頑張ってる親御もいるわけだから、国もそのくらいの気持ちで動いて欲しいですね。

なんにも工夫しないでできないと諦めるより、1パーセントでも諦めない可能性の為に頑張る側に私はいたいと(big smile)

「1ミリでも進める子どもの貧困対策」という本連載のタイトルを、ご存知かのようなコメントだった(笑)。

総力を挙げた沖縄県の取組は、彼女のような強い気持ちをもった親たち、子どもたちを増やしていくだろう。

その成果が、今から楽しみだ。