終戦の年、45都道府県を焼き払った空襲は3日に2日飛来して1回100人規模が日常的に死んでいった

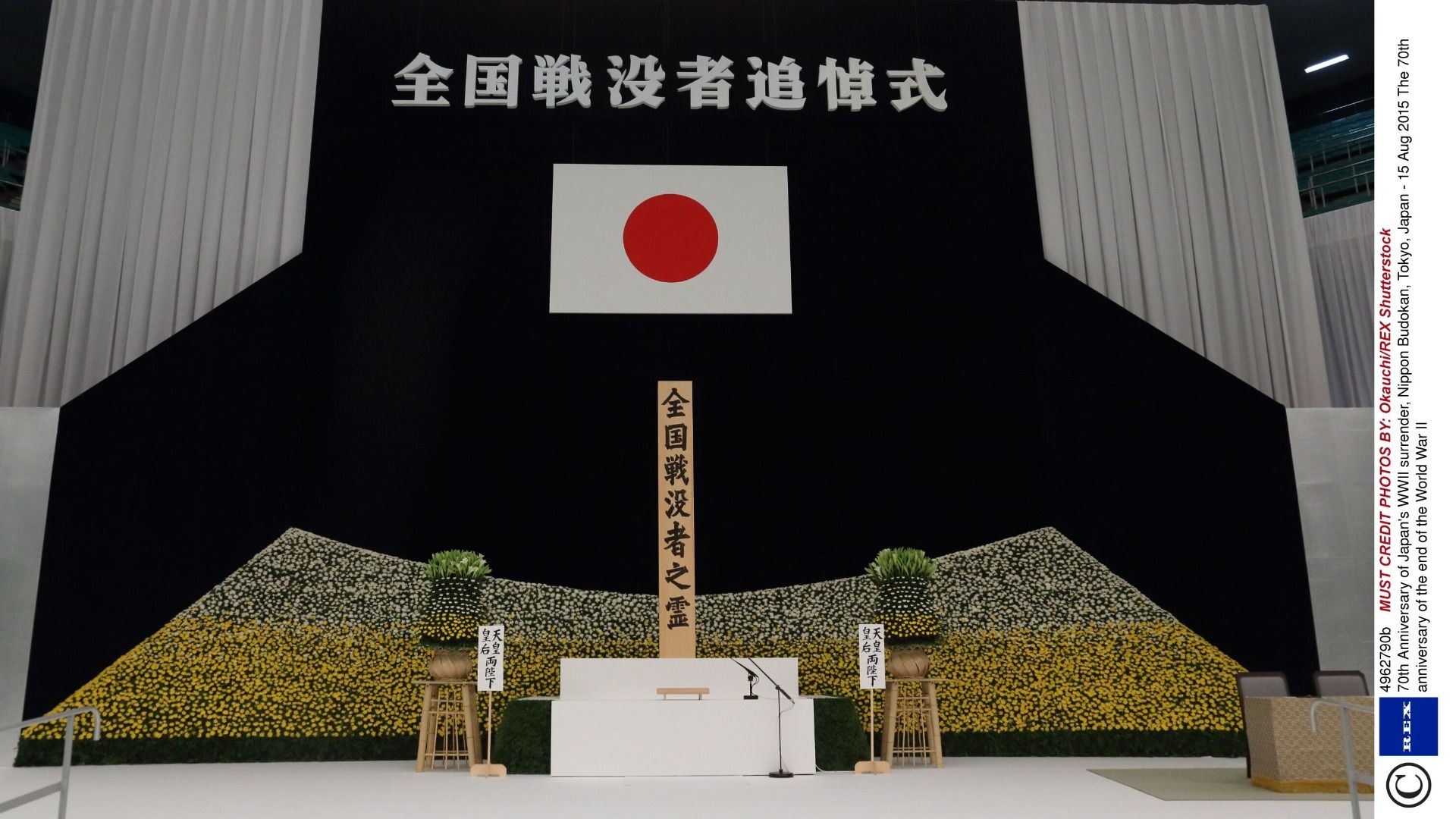

8月15日は「終戦の日」。先の大戦は国内に住む民間人の多くも命を落としました。最大の理由は主に米軍による空襲です。「戦争の記憶」として語られる「焼け野原」はなぜ現出し、いかなる被害をもたらしたのでしょうか。忘れ去って悲劇を繰り返さないためにも振り返っておきます。

終戦までの160日で110回「空から爆弾が降ってきた」

昭和天皇のいわゆる「玉音放送」によって国民が敗戦を知ってから76年経ちました。当時を知る者のうち出征して戦った方は既に90代半ばを迎え直接の取材が難しくなっています。一方で空襲被害は、その時点で物心ついていれば差こそあれ80代であれば聞き取り可能。出身地がどこであっても「空から爆弾が降ってきた」「炎の中を逃げまとった」そして「焼け野原」といった言葉をうかがえるのです。

それもそのはず。米マリアナ基地から飛来したB29戦略爆撃機が主として投下したのは焼夷弾という「焼き尽くす」が目的の兵器でした。襲来地は沖縄県を除く(※注1)現在の日本領46都道府県のうち石川県以外のすべてに及び(※注2)、当たり前のように1回の攻撃で100人程度の死者を記録していたのですから。

1945年3月10日の東京大空襲以降、同年の終戦まで約160日。この間で空襲の記録が残っているのは延べで約110回。1日で複数地が襲われたのを「1日」とカウントしても約60日、前者で「3日に2日」、後者でも「3日に1日」、空から街を焼き払う爆弾が投下され、幼子に至るまで焼死体、水死体など無残な光景を目の当たりにするのが常態化していました。

空襲の被害を東京大空襲以後に限り、広島と長崎の原爆被害を除いても死者は計約10万人に上ります(※注3)。なお、こうした計算を示すのは東京大空襲と2度の原爆被害は今でも相応に語り継がれているので。本稿の狙いは「他の被害も甚大であった」「終戦の年の被害に焦点を当てたい」を表したいからです。

今日の感覚だと「毎日が大惨事」

述べ110回の空爆で1回の死者数が1000人を超えるのが約30回。100人以上だと約100回となります。想像してみて下さい。肌感覚で多くて「3日に2日」少なくとも「3日に1日」空から火災を目的とした攻撃がなされて、ほぼ確実に100人を超え、3・4回に1度は1000人以上が亡くなるという日々を。何の災害であれ、今日、これだけの死者を一度に出す惨事は滅多にありません。しかも連日のように、天変地異でなく人の行いで、です。

日本が戦っている連合国軍(対日戦争だと主力は米軍)としては、列島が日本軍への銃後として兵站を担っているからとか、工廠があるからといった理由であればまだわかります。しかし当時の日本軍の軍需品生産は大規模な工廠というより町工場のようなレベルで分散していました。それがまた街ごと焼き尽くす口実になったのも事実。とはいえ明らかに関係なさそうな地方都市まで日を追って攻撃の度合いを増した説明にはなりません。

海軍に至っては44年10月のレイテ沖海戦で事実上、連合艦隊が壊滅しており、ほぼ連合国軍の脅威ではなくなっていたはずです。

3大都市圏から地方都市へ終戦の日当日まで

大空襲以降の爆撃状況を地域別で観察すると米軍の意図が垣間見えます。首都東京と川崎・横浜などの京浜地区は計8回で4.5月に集中。名古屋もほぼその範囲内。一方、大阪-神戸の阪神地区は終戦直前まで数次にわたり断続的に見舞われました。被害も甚だ大きく計約12回のうち7回で死者数1000人を上回っているのです。

最初に大都市を狙った後、6・7月頃には地方都市を、しかも1日で複数個所に飛来する傾向が目立ってきます。6月は約6日、7月は約13日。例えば7月28日は愛知県一宮、青森、鳥取、島根県浜田といった具合。名目は一応「中小工業都市地域への爆撃」ですが、首を傾げざるを得ない都市も多々みられるのです。

8月6日の広島原爆投下以降も頻度は落ちません。8日の福岡県八幡市大空襲は死者約2900人を数える大惨事でした。日本が降伏を意味するポツダム宣言受諾を連合国に伝えた14日、米軍も終戦受諾交渉を知りながら軍の継戦意思は固いとみなして山口県光市および岩国市、大阪府を爆撃、15日ですら前日夜半からの秋田および当日未明の埼玉県熊谷市が空襲を受けて、それぞれ200人以上の死者を出しています。

坂口安吾の述懐

こうした日常を当時の人はどう感じていたのでしょうか。作家の坂口安吾は『中央公論』48年3月号で次のように述懐しています。

「私の住む街」で「焼夷弾が落ち」て「七人」が「爆死したアパートを通りかかると」「二人の若者が七人の屍体をつみ重ねて、火をつけるところで、ちょうど七人目を運んできて、ドッコイショと放り出したところであった」。

「三百、五百とつみ重ねてある焼屍体に、合掌するのは年寄の婆さんぐらいのもので、木杭だったら焼けても役に立つのに、まったくヤッカイ千万な役立たずめ、というグアイに始末をしている人夫たち、それが焼け跡の天真ランマンな風景であった。まったく原色的な一つの健康すら感じさせる痴呆的風景で、しみる太陽の光の下で、死んだものと、生きるものの、たったそれだけの相違、この変テコな単純な事実に驚くほど健全な逞しさを見せつけられたように思った。これが戦争の姿なんだ」と。

また「戦争というまことに不可解な麻薬による悪夢であり、そこでは人智は錯倒して奇妙に原始的な、一見バカバカしいほど健全な血の遊びにふけり麻痺しきっていた」とも。

「血の遊びにふけり」「麻薬による悪夢」で「人智は錯倒」すると大量の死体さえ「木杭」以下の「役立たず」とみなすのが「驚くほど健全」な「痴呆的風景」と化す。76年前、確かに存在した列島の姿でした。

「受忍」の一言で救済されない空襲被害者

「列島くまなく」と表現していい範囲で、連日のようにどこかが火の海と化し、およそ戦闘と関係ない子どもや高齢者、女性までもが無残な姿で息絶えていきました。その印象は冒頭のように「焼け野原」として記憶されている半面、あまりに日常化してしまったからか市民団体などが懸命に記録に止める運動がなされているとはいえ風化が進んでいるのが現状です。

敗戦後、日本を占領した連合国軍最高司令官総司令部は「プレス・コード」(新聞遵則)および「ラジオ・コード」(放送遵則)を発して連合国への批判が禁じられ、独立を回復した1951年のサンフランシスコ講和条約(52年発効)でアメリカへの補償を求める権利を日本が放棄したためアメリカの今日では明らかな無差別攻撃を問題視する機会を永久に失ったのです。

空襲で生き残った者、特に負傷した民間人にとって戦後は厳しく、かつ理不尽なものでした。国家の責任で起こした戦争で被害に遭い、相手国から賠償される権利を放棄した以上、国家自身が被害者に補償すべきであるとの訴訟はたびたび起こされましたが、名古屋大空襲の補償請求訴訟で最高裁が87年に示した上告棄却理由に示された受忍(我慢)規定で司法の救済はほぼ望めません。

すなわち「戦争犠牲ないし戦争災害は、国の存亡にかかわる非常事態の下では、国民が等しく受忍しなければならなかったことで、これに対する補償は憲法が全く予測していないところであ」るという論理です。

国家が起こした大失敗で生命を失ったり負傷した場合、それが「国の存亡にかかわる非常事態」とみなされたら国民は「等しく受忍」しなければならない……戦前と異なって戦後は国民主権です。自ら選んだ立法府の議員から選出される首相を中心とした内閣のエラーで傷ついても我慢しなければならない国であるとしたら。空襲被害者の苦悩は今日的な意味を決して失っていないのです。

※注1:沖縄県は現在の47都道府県のうち唯一、ほぼ全域におよぶ地上戦が展開されたためここで扱う「空襲の記憶」とは次元の異なる悲惨さであったため除外している。

※注2:一部に米海軍からの艦載機による攻撃や艦砲射撃を含む。以下同。

※注3:死者や負傷者の数は記録によって相当な差がある。ここでは筆者の把握するデータによった。