武田氏滅亡後、明智光秀は将来に不安を覚えたというのは事実なのか

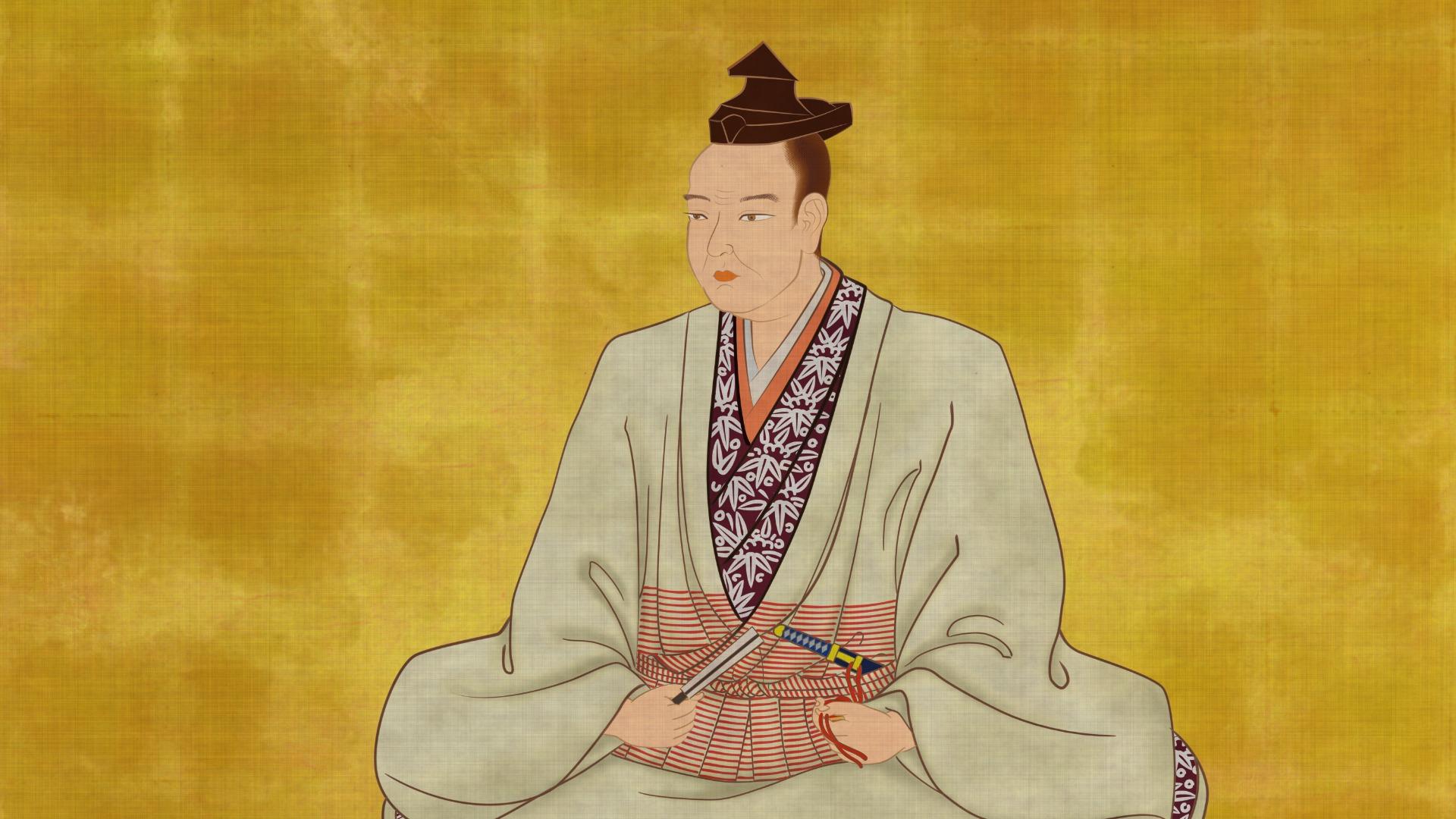

社内の出世競争に敗れ、将来に不安を感じる人がいるかもしれない。実は、明智光秀もほかの武将との出世競争に敗れ、将来に不安を抱いたといわれているが、その点について考えてみよう。

天正10年(1582)、信濃の木曽義昌が武田勝頼を裏切り、織田信長方に寝返った。驚いた勝頼は義昌を討つため、1万5千の兵を派遣した。勝頼の出陣を知った義昌は、信長に援軍の要請を行うと、信長は嫡男の信忠を先鋒とする軍勢を遣わしたのである。

同年2月、光秀は甲斐への出陣準備を命じられた(『信長公記』)。同年3月、信長は光秀、筒井順慶、細川藤孝を引き連れて、安土(滋賀県近江八幡市)から甲斐国へ向かったのである。

それは武田軍を討つためではなく、勝利を確信したうえでの「関東見物」だった(『古今消息集』)。公家の近衛前久が同道していたのは、その証左である。武田氏が滅亡したとき、信長は信濃国境すら越えておらず、美濃国の岩村城(岐阜県恵那市)に滞在中だった。

同年3月、信忠の軍勢は天目山(山梨県甲州市)で勝頼を滅ぼした。軍功を挙げた滝川一益は、上野国と信濃国(小県・佐久両郡)を与えられ、「関東管領」というべき地位に躍進した。同年4月、光秀は甲斐から帰還したが、恩賞を与えられなかった。光秀は戦闘に加わっていなかったのだから、当然といえよう。

当時の光秀の心境について、光秀が信長に同道したことは「近畿管領」として当然の職務としつつも、その心中は穏やかでなかったと指摘する向きもある。その理由は、光秀が武田氏との戦いでまったく期待されず、戦功を挙げる可能性のない出陣だったからだという。

一方で、光秀より格下の一益が勝頼の首を取る軍功を挙げ、「関東管領」になったことは、光秀を大いに焦らせたという。光秀が甲斐で戦闘に加わらなかったことは、信長に対する不満あるいは不安を生じさせた。一連の出来事が、本能寺の変につながったということになろう。

とはいえ、信長の配下の者には役割分担があり、すべての家臣に武田氏討伐を命じるわけにはいかなかった。当時、関東方面に基盤を置いた一益が武田氏討伐に向かったのは、役割の一つである。光秀は本拠の近江や丹波を含めた、畿内を中心としたエリアが活躍の場だったので、信長は光秀に出陣を命じなかったと考えられる。

光秀が武田氏討伐に出陣しなかったのは、自分の持ち場ではなかったからである。一方で、光秀が信長に同道したことは、2人の良好な関係を意味していると推測される。信長が光秀を嫌っていたら、同道しなかっただろう。したがって、武田氏滅亡の一件で、光秀が大きな不安を抱いたと考える必要はない。